<p>ÙØتÙ٠اÙÙÙرد اÙاÙزÙدÙÙ٠بعÙد Ø£Ùاربعاء اÙاÙÙ Ù Ù ÙÙسا٠(اÙاربعاء اÙاØ٠ر) باعتبار٠عÙد رأس اÙسÙØ© Ø£ÙاÙزÙدÙØ© ÙÙس٠ÙÙ٠باÙÙÙرد٠&#8220;ÚارشÛ٠با سÙر&#8221;. Ùذا اÙÙÙÙ Ùصاد٠ÙÙ٠اÙأربعاء 16 ÙÙساÙ/ ابرÙÙ 2025, اÙ٠اربعاء Ù Ù Ø´Ùر ÙÙسا٠اÙشرÙÙ (اÙÙر٠اÙجÙ) أ٠اÙأربعاء اÙØ£Ù٠بعد 13 ÙÙسا٠٠٠اÙتÙÙÙ٠اÙÙ ÙÙادÙ.</p>

<p>ÙÙØتÙ٠ب٠اÙÙÙرد اÙØ¥ÙزÙدÙÙÙ Ù٠ج٠Ùع أ٠اÙÙ ÙجÙدÙÙ Ù٠سÙرÙا ÙاÙعرا٠ÙترÙÙا ÙØ¥Ùرا٠ÙÙ Ùاط٠٠تÙرÙØ© ٠٠أذربÙجا٠ÙØ£ÙغاÙستا٠ÙرÙسÙا ÙاÙÙØ«Ùر ٠٠اÙدÙ٠اÙØ£ÙرÙبÙØ© Ùخاصة Ù٠أÙ٠اÙÙا.</p>

<h2>عطÙØ© رس٠ÙØ© ÙÙ ÙردستاÙ</h2>

<p>ÙÙ٠ا أعÙ٠إÙÙÙÙ ÙÙردستا٠ÙÙØ£Ù٠٠رة Ù٠سÙØ© 2013 Ù Ù Ø®Ùا٠Ùرار رس٠٠صادر ٠٠برÙ٠ا٠ÙÙردستا٠تعطÙ٠اÙدÙا٠Ù٠ج٠Ùع اÙدÙائر اÙرس٠ÙØ© ب٠Ùاسبة عÙد (ÚارشÛ٠با سÙر)Ø Ø¨Ø¬Ø¹Ù ÙÙ٠رأس اÙسÙØ© ÙÙإخÙØ© اÙØ¥ÙزÙدÙÙ٠عطÙØ© رس٠ÙØ© Ù٠اÙÙÙÙ ÙÙردستاÙ.</p>

<p>ÙبØسب اÙÙ ÙØ«ÙÙÙجÙا اÙاÙزÙدÙØ©Ø Ø³Ù Ù Ø¨Ø§Ùأربعاء اÙØ£Ø٠ر ÙØ£ÙÙ ÙÙ Ù Ø«Ù Ùذا اÙÙÙÙ ÙØتÙ٠اÙÙÙرد اÙØ¥ÙزÙدÙÙ٠بعÙد رأس اÙسÙØ© Ø£ÙاÙزÙدÙØ© Ù ÙÙص٠اÙضا بÙÙ٠اÙØ®ÙÙÙØ© بØÙØ« بعث اÙرب رئÙس اÙÙ ÙائÙØ© (طاÙس Ù ÙÙ) اÙ٠اÙأرض اÙجرداء ÙÙبعث ÙÙÙا اÙØÙاة ٠٠٠اء Ùتراب ÙÙÙت٠٠اÙÙÙ٠بسØر اÙطبÙعة Ùج٠اÙÙا اÙØ®Ùاب ÙازدÙار Ø´Ùر ÙÙسا٠باÙÙرÙد اÙØ٠راء ٠اÙاÙÙا٠اÙج٠ÙÙØ© ÙÙا٠ذÙÙ ÙÙ ÙÙ٠اÙأربعاء ÙÙعتبر اÙÙÙرد اÙØ¥ÙزÙدÙÙ٠عÙدÙ٠٠٠أÙد٠اÙأعÙاد عÙ٠اÙأرض Ùأ٠اÙعÙد ٠رتبط باÙØÙاة ٠اÙخصÙبة ÙاÙØ®ÙÙÙØ©.</p>

<h2>Ø·ÙÙس اÙأربعاء اÙØ£Ø٠ر</h2>

<p>Ù٠٠اج٠٠طÙÙس Ùذا اÙعÙد Ùبدأ اÙرجا٠ÙاÙÙساء بعصر اÙزÙتÙÙ Ù٠٠عبد ÙاÙØ´ ÙبÙØ© اÙÙÙرد اÙØ¥ÙزÙدÙÙÙ ÙÙ ØµØ¨Ø§Ø Ø§ÙعÙد ÙÙشعÙÙÙ 365 ÙÙدÙÙا بعدد Ø£Ùا٠اÙسÙØ©Ø Ù Ø³ØªØ®Ø¯Ù Ù٠زÙت اÙزÙتÙ٠اÙÙÙÙ Ùذا Ùعتبر Ùذا اÙÙÙÙ Ù Ùدسا٠Ù٠بارÙا٠عÙد اÙØ¥ÙزÙدÙÙ٠اÙØ°ÙÙ ÙستÙÙظÙÙ Ùذا اÙÙÙ٠باÙرا٠ÙÙرتدÙ٠أج٠٠٠ا عÙدÙÙ Ù Ù Ù Ùابس ÙزÙÙØ©Ø ÙÙزÙÙÙÙ Ù ÙازÙÙ٠بأزÙار Ø´Ùائ٠اÙÙع٠ا٠ÙاÙØ£ÙÙار.</p>

<p>ÙÙضØÙ Ù Ù ÙدÙ٠اÙÙدرة ب٠&#8221; اÙÙرباÙ&#8221; أ٠أضØÙØ©Ø Ø³Ùاء Ùا٠شاة٠أ٠عجÙا٠أ٠خرÙÙا٠أ٠جدÙا٠Ù٠ا شاب٠ذÙÙ. أ٠ا اÙشابات ÙاÙشبا٠ÙÙبدأÙ٠بتÙÙÙÙ 12 بÙضة ٠سÙÙÙØ©Ø ÙتÙÙÙ ÙÙ 3 بÙضات بÙÙÙ Ùص٠٠٠ÙصÙ٠اÙسÙØ©Ø ÙتÙضع Ù٠طب٠Ù٠٠رÙز اÙÙ ÙزÙØ ÙاÙبÙضة Ù٠٠عتÙدÙ٠تر٠ز Ø¥ÙÙ ÙرÙÙØ© اÙØ£Ø±Ø¶Ø ÙسÙ٠اÙبÙض Ù٠إشارة Ø¥Ù٠تج٠د اÙØ£Ø±Ø¶Ø ÙÙشرة اÙبÙضة بعد سÙÙÙا ر٠ز Ø¥ÙÙ Ø°Ùبا٠طبÙØ© اÙجÙÙد ع٠Ùج٠اÙأرضØ</p>

<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="s7V93Ine3N"><p><a href="https://alshamsnews.com/2025/01/19/%d9%84%d8%ad%d8%b8%d8%a9-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%80-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b1%d8%af-%d9%83%d9%8a%d9%81-%d9%8a%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a1/">ÙØظة تارÙØ®ÙØ© Ù٠اÙÙرد..ÙÙÙ ÙÙظر اÙخبراء Ùاجت٠اع اÙجÙرا٠٠ظÙÙÙ ÙاÙرئÙس اÙبرزاÙÙ Ø</a></p></blockquote>

<p><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted" style="position: absolute; visibility: hidden;" title="&#8220;ÙØظة تارÙØ®ÙØ© Ù٠اÙÙرد..ÙÙÙ ÙÙظر اÙخبراء Ùاجت٠اع اÙجÙرا٠٠ظÙÙÙ ÙاÙرئÙس اÙبرزاÙÙ Ø&#8221; &#8212; اÙش٠س ÙÙÙز" src="https://alshamsnews.com/2025/01/19/%d9%84%d8%ad%d8%b8%d8%a9-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%80-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b1%d8%af-%d9%83%d9%8a%d9%81-%d9%8a%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a1/embed/#?secret=OERE79zzaU#?secret=s7V93Ine3N" data-secret="s7V93Ine3N" width="600" height="338" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>

<p> ;</p>

<p>أ٠ا Ø£ÙÙا٠اÙبÙض اÙزاÙÙØ© Ùتد٠عÙ٠اÙربÙع ÙبداÙØ© اÙØÙاة ÙÙÙ ØµØ¨Ø§Ø Ø§ÙØ«Ùاثاء اÙØ°Ù Ùسب٠اÙعÙØ¯Ø Ùخرج اÙÙاس ÙزÙارة ÙبÙر Ù ÙتاÙÙ Øا٠ÙÙ٠٠عÙ٠ج٠Ùع Ø£ÙÙاع اÙÙاÙÙØ© ÙاÙØÙÙÙات ÙتÙزÙعÙا عÙ٠اÙأطÙا٠ÙاÙÙÙراء. Ù٠ا تÙÙ Ùع Øراثة اÙأرض Ùذا اÙÙÙÙ Ø ÙتÙÙ٠اÙطبÙعة بدÙرÙا Ù٠تÙØªØ Ø§Ùبراع٠ÙاÙزÙÙر.<br />

ÙÙتجÙب اÙØ¥ÙزدÙÙ٠اÙزÙاج ÙÙ Ùذا اÙØ´Ùر ÙØ£ÙÙÙ ÙعتÙدÙ٠أ٠ذÙ٠سÙجÙب اÙÙØس Ø¥ÙÙ ØÙاتÙÙ Ø ÙØ´Ùر أبرÙÙ/ ÙÙسا٠Ù٠٠عتÙدÙÙ ÙÙ &#8220;عرÙس اÙسÙØ©&#8221; اÙت٠Ùا تضاÙÙÙا اÙعرائس.</p>

<h2>أعÙاد ٠تÙاربة ٠ع اÙأربعاء اÙØ£Ø٠ر</h2>

<p>ÙÙعتبر اÙأربعاء اÙØ£Ø٠ر اØتÙاÙا٠بأربعة أعÙاد ٠تÙاربة Ù Ù ØÙØ« اÙ٠عÙ٠بØسب اÙدÙاÙØ© اÙØ¥ÙزÙدÙØ©:</p>

<p>* عÙد اÙØ®ÙÙÙØ©: ÙÙ٠٠رØÙØ© ضخ اÙد٠Ù٠أÙ٠جسد ÙÙ٠آد٠ÙÙ Ù٠بدأت اÙØÙاة.<br />

* عÙد اÙخصÙبة: ÙÙ٠خصÙبة Ø£Ù٠بÙضة Ùإعادة تÙÙÙ٠أÙÙ Ùائ٠ØÙ.<br />

* اÙÙجار اÙذرة اÙبÙضاء ٠٠صرخة اÙØ±Ø¨Ø ÙتÙÙÙ Ù ÙÙا اÙتراب ÙاÙ٠اء ÙاÙÙÙاء ÙاÙÙار اÙÙ Ùدسة Ùبدء اÙÙÙÙ.<br />

* غÙÙا٠اÙأرض: اÙت٠شب٠بÙا غÙÙا٠اÙبÙØ¶Ø©Ø Ø§Ùأرض اÙت٠تج٠دت ÙازدÙرت Ùاخضرت بعد اÙاÙÙجار.</p>

<p>تعرض اÙÙÙرد اÙاÙزÙدÙÙ٠عبر اÙاز٠ÙØ© اÙ٠اتÙا٠ات باطÙØ©Ø Ù ÙÙا عبÙاد اÙÙار Ù Ù Ùب٠اÙشعÙب اÙت٠عاÙشتÙا بسبب تÙاÙÙدÙÙ Ù٠تÙدÙس اÙÙØ§Ø±Ø ÙÙذا ٠خاÙÙ ÙØÙÙÙØ© اÙا٠ر ÙاÙÙار عÙد اÙØ¥ÙزÙدÙÙÙ Ù Ùدسة ÙØ£ÙÙÙ ÙØبÙ٠اÙÙÙر ÙÙبتعدÙ٠ع٠اÙظÙا٠Ùذا ÙشعÙÙ٠اÙÙÙادÙÙ ÙÙ٠اÙعÙد ÙÙشر اÙÙÙر.</p>

<p> ;</p>

<p><strong>ÙاÙ٠عبا٠</strong><br />

سÙÙر ÙÙ٠اÙعادة ÙÙ Ùظ٠ة ا٠سا٠اÙا٠٠ÙØ©</p>

التصنيف: جماعات وأقليات

أبو محمد الجولاني..حكاية أحمد الشرع زعيم الإرهاب الطامح في قيادة سوريا

ابو محمد الجولاني ..حكاية أحمد الشرع زعيم الإرهاب الطامح في قيادة سوريا

<p><strong>٠تابعات_ اÙش٠س ÙÙÙز</strong></p>

<p>Ø®Ùا٠اÙØ£Ùا٠اÙ٠اضÙØ© برز إس٠أب٠٠Ø٠د اÙجÙÙاÙ٠أ٠أØ٠د اÙشرع زعÙ٠تÙظÙÙ ÙÙئة تØرÙر اÙشا٠&#8221; جبÙØ© اÙÙصرة&#8221; سابÙا ÙاÙت٠Ùاد Ù ÙاتÙÙÙا رÙÙØ© Ùصائ٠اÙ٠عارضة اÙسÙرÙØ© ع٠ÙÙØ© عسÙرÙØ© أس٠ÙÙا &#8221; ردع اÙعدÙاÙ&#8221; استÙدÙت Ù Ùاط٠سÙطرة اÙÙظا٠ÙدÙعت اÙجÙØ´ اÙسÙر٠ÙÙاÙسØاب ٠٠٠دÙÙØ© تÙ٠اÙأخرÙ.</p>

<p>Øت٠2012 ÙÙ ÙÙÙ ÙÙعر٠اÙÙØ«Ùر ع٠أب٠٠Ø٠د اÙجÙÙاÙÙØ Ø¹Ùد٠ا أعÙÙ ÙÙ Ø°Ù٠اÙعا٠تأسÙس ج٠اعة ٠سÙØØ© ٠تشددة Ù٠سÙرÙا Ùسط ÙÙض٠اÙÙصائ٠اÙÙ Ùتشرة عÙÙ Ø·Ù٠اÙبÙاد ÙعرضÙا. ÙسÙÙات ظÙÙت ÙÙÙت٠٠جÙÙÙØ© ÙاÙ٠عÙÙ٠ات ØÙÙÙ Ø´ØÙØØ©Ø Ùب٠أ٠تتÙش٠ببطء عÙ٠٠د٠اÙعÙد اÙ٠اضÙØ ÙتظÙر رÙÙدا٠رÙÙدا٠٠ÙØ§Ù Ø Ù Ù Ø³Ùرة شخص عرضت اÙÙÙاÙات اÙ٠تØدة 10 Ù ÙاÙÙ٠دÙÙار Ù Ùاب٠رأس٠أ٠اÙإدÙاء ب٠عÙÙ٠ات عÙÙØ ÙÙÙ٠٠ع Ø°ÙÙØ Ø®Ø±Ø¬ ٠٠اÙظ٠Ùبات ÙتصدÙر ÙاجÙØ© اÙØ£ØØ¯Ø§Ø«Ø ÙØ£Øد Ø£ÙÙÙ Ùادة اÙØرب Ù٠سÙرÙا.</p>

<p>ÙÙا٠رÙاÙات عدÙدة Ù٠تضاربة بشأ٠Ùشأة Ù٠سÙرة Ø£Ø٠د اÙشرع اÙ٠عرÙ٠بÙ&#8221;أب٠٠Ø٠د اÙجÙÙاÙÙ&#8221;Ø Ø¨Ù Ø§ ÙÙ Ø°Ù٠جذÙر٠ÙعائÙت٠ÙاÙعÙا٠٠اÙت٠أسÙ٠ت Ù٠تشÙÙ٠أÙÙار٠ÙاÙض٠ا٠٠إÙ٠تÙظÙÙ &#8220;اÙÙاعدة&#8221; Ù٠اÙعرا٠Ù٠عا٠2003Ø Ù٠٠ث٠اÙعÙدة Ø¥Ù٠سÙرÙا بعد بدء اÙصراع Ù٠عا٠2011Ø Ù Ø¹ Ø®ÙÙØ© ٠٠عدة Ø£Ø´Ø®Ø§ØµØ ØªÙسعت ٠ع اÙÙÙت ÙØ£ØµØ¨Ø Ø¹Ø¯ÙدÙا عشرات اÙØ¢ÙاÙØ ÙاÙÙÙ٠تÙÙد Ùصائ٠اÙ٠عارضة اÙسÙرÙØ© اÙ٠سÙØØ© Ù٠أÙبر تÙدÙد عسÙر٠ÙØÙÙÙ Ø© د٠شÙØ ÙÙ ÙØ´Ùد٠اÙرئÙس اÙراØÙ ØاÙظ اÙأسد اÙØ°Ù ØÙÙ Ù ÙØ° عا٠1970Ø ÙÙا ÙجÙ٠بشار اÙأسد اÙØ°Ù Ø®ÙÙ ÙاÙد٠Ù٠عا٠2000.</p>

<h3><strong>عائÙØ© Ù ÙسÙرة Ùأب ÙسارÙ</strong></h3>

<p>ÙÙ ÙÙØدر اÙجÙÙاÙ٠٠٠بÙئة جÙادÙØ© أ٠ذات صÙØ© باÙع٠٠اÙ٠سÙØØ Ø¨Ù ÙÙت٠٠Ùأسرة ٠٠اÙطبÙØ© اÙÙسطÙ. ÙاÙد٠خبÙر اÙتصاد٠اس٠٠ØسÙ٠اÙشرع ٠٠اÙÙ Øت٠٠أÙÙ ÙØÙ Ù Ø´Ùادة اÙدÙتÙØ±Ø§Ø©Ø Ùاختص Ù٠٠جا٠اÙÙÙØ· ÙسÙÙØ§ØªØ Ø§Ø³ØªÙر Ø®ÙاÙÙا Ù٠اÙسعÙدÙØ© ØÙØ« ÙÙد ابÙ٠أØ٠د Ù٠عا٠1982Ø Ùب٠أ٠تعÙد اÙعائÙØ© Ø¥Ù٠سÙرÙا ÙتستÙر Ù٠أØد اÙØ£ØÙاء اÙراÙÙØ© Ù٠اÙعاص٠ة د٠شÙ.</p>

<p>٠٠غÙر اÙ٠ؤÙد عÙÙ ÙØ٠دÙÙ٠٠ا Ù٠اÙ٠ؤÙÙات اÙدراسÙØ© ÙÙجÙÙاÙÙØ ÙبÙÙ٠ا تÙØ´Ùر ٠صادر Ø¥Ù٠أÙ٠درس اÙطب اÙبشر٠Ùعا٠Ù٠أ٠3 أعÙا٠Ù٠جا٠عة د٠شÙØ ØªÙÙ٠٠صادر أخر٠إÙ٠درس اÙإعÙا٠Ù٠اÙجا٠عة ÙÙسÙØ§Ø ÙÙ٠اÙØاÙتÙ٠٠ا Ù٠٠ؤÙد أ٠اÙشاب ÙÙ ÙÙ٠٠تعÙÙÙ ÙØ Ù ÙضÙا٠اÙاÙتØا٠برÙب اÙ٠تطÙعÙÙ ÙÙتا٠اÙØ£Ù ÙرÙÙÙÙ Ù٠اÙعراÙ.</p>

<p>أ٠ا اختÙار٠ÙÙب &#8220;اÙجÙÙاÙÙ&#8221;Ø ÙÙعÙØ¯Ø ÙÙ٠٠ا Ùش٠أØ٠د اÙشرع ÙÙسÙØ Ø¥Ù٠اÙÙ ÙØ·ÙØ© اÙت٠تÙت٠٠ÙÙا عائÙت٠Ù٠اÙأصÙØ ÙÙÙ Ùضبة اÙجÙÙا٠اÙسÙر٠اÙÙ Øت٠جÙÙب٠غرب اÙبÙØ§Ø¯Ø ÙبØسب تÙرÙØ±Ø Ùشر٠٠ÙÙع &#8220;اÙج٠ÙÙرÙØ©&#8221; اÙ٠ستÙÙØ ÙزØت اÙعائÙØ© Ø¥Ù٠د٠ش٠بعد Øرب 1967 اÙت٠اØتÙت ÙÙÙا إسرائÙ٠أراض٠3 دÙ٠عربÙØ©.</p>

<p>ÙتÙاÙ٠اÙتÙرÙر بعض Ø£ÙÙار اÙشرع اÙأب اÙسÙاسÙØ©Ø ÙاÙت٠ذÙرÙا ÙÙ Ùتاب أصدر٠بعÙÙا٠&#8220;Ùراءة Ù٠اÙÙÙا٠ة اÙسÙرÙØ©&#8221;Ø Ø§Ø¹ØªØ¨Ø± ÙÙ٠أ٠&#8220;اÙاÙتÙا٠اÙسÙاسÙØ ÙÙÙ٠ببÙاء دÙÙØ© ٠دÙÙØ© دÙÙ ÙراطÙØ© تعددÙØ© عÙ٠أساس اÙÙ ÙاطÙØ© بÙا ت٠ÙÙز Ù٠اÙعر٠أ٠اÙدÙ٠أ٠اÙÙ Ø°ÙØ¨Ø Ø¹Ø¨Ø± Ùضع دستÙر جدÙد ÙÙبÙاد Ùض٠٠استÙÙاÙÙØ§Ø ÙاÙسÙادة اÙÙ Ø·ÙÙØ© ÙÙØ´Ø¹Ø¨Ø ÙاØترا٠اÙØرÙات ÙاÙرأ٠اÙØ¢Ø®Ø±Ø ÙاÙتعددÙØ© اÙسÙاسÙØ©Ø ÙØرÙØ© ع٠٠اÙØ£ØØ²Ø§Ø¨Ø ÙخضÙع اÙ٠ؤسسات ÙÙÙÙاÙÙÙØ Ùإبعاد اÙجÙØ´ ÙÙÙات اÙأ٠٠ع٠اÙسÙاسة بعد تÙدÙ٠اÙ٠جر٠ÙÙ Ù ÙÙÙ ÙÙ ØاÙ٠عادÙØ©&#8221;.</p>

<h3><strong>اÙÙتا٠Ù٠اÙعراÙ</strong></h3>

<p>ÙÙ Ù Ùجة اÙØ٠اس ÙاÙاÙدÙاع اÙعاطÙ٠اÙت٠غ٠رت اÙشارعÙ٠اÙعرب٠ÙاÙإسÙا٠٠Ù٠اÙأسابÙع اÙÙÙÙÙØ© اÙت٠سبÙت اÙغز٠اÙØ£Ù ÙرÙÙ ÙÙعراÙØ Ùا٠اÙشاب Ø£Ø٠د اÙشرع اب٠اÙÙ21 عا٠ا٠٠٠بÙ٠اÙ٠تطÙعÙ٠اÙØ£Ùائ٠اÙØ°ÙÙ ÙطعÙا اÙØدÙد اÙسÙرÙØ© ÙاÙض٠Ùا Ø¥Ù٠اÙÙصائ٠اÙعراÙÙØ©Ø ÙتÙØ´Ùر تÙارÙر عدÙدة Ø¥Ù٠دÙر أجÙزة اÙØ£Ù Ù Ù٠سÙرÙا بتسÙÙ٠عبÙر اÙÙ ÙاتÙÙ٠إÙ٠اÙعرا٠آÙذاÙ.</p>

<p>Ù٠٠غÙر اÙÙØ§Ø¶Ø Ù Ø§ إذا Ùا٠اÙشرع اÙدÙع بØÙ ÙÙØ© ٠٠اÙغضب Ùغز٠بÙد عربÙØ Ø£Ù Ø£Ù٠استÙÙطب ٠٠شخصÙات دÙÙÙØ© ٠تشددة أ٠تأثر بخطب اÙداعÙØ© اÙسÙر٠اÙ٠عرÙ٠باس٠&#8220;أب٠اÙÙعÙاع&#8221; اÙØ°Ù Ùا٠ÙØØ« عبر Ù Ùابر اÙ٠ساجد عÙÙ &#8220;اÙجÙاد ضد اÙÙÙات اÙØ£Ù ÙرÙÙØ© Ù٠اÙعراÙ&#8221; تØت ٠رأ٠Ù٠س٠ع اÙسÙطات اÙسÙرÙØ©Ø ÙÙذا اÙأخÙØ±Ø Ùاس٠٠اÙØÙÙÙÙ &#8220;Ù ØÙ Ùد ÙÙ٠أغاسÙ&#8221; ÙÙÙ ØتÙÙ Ù٠عا٠2007 إثر تعرض٠ÙإطÙا٠Ùار بعد خرÙج٠٠٠صÙاة اÙج٠عة Ù٠٠دÙÙØ© ØÙØ¨Ø ÙÙا تزا٠٠Ùابسات اغتÙاÙÙ ÙØ£Ùشطت٠اÙغا٠ضة ط٠اÙÙت٠اÙ.</p>

<p>ÙÙ Ù ÙابÙت٠اÙت٠بÙØ«Ùت ØدÙثا٠٠ع شبÙØ© CNN اÙØ£Ù ÙرÙÙØ©Ø Ùا٠اÙجÙÙاÙÙØ Ø¥ÙÙ ÙÙ ÙتÙج٠إÙ٠اÙعرا٠ÙÙاÙض٠ا٠إÙÙ &#8220;اÙÙاعدة&#8221;Ø Ø¨Ù Ùب٠ÙÙدÙاع ع٠اÙعراÙÙÙÙØ ÙÙÙ ÙÙÙÙØ ÙاÙتا٠إÙ٠أÙÙ Ù٠خض٠اÙتشار اÙج٠اعات Ùجد ÙÙس٠Ù٠أØضا٠تÙظÙÙ Ù ØªØ´Ø¯Ø¯Ø ÙاÙÙا٠تÙرط٠بأ٠اÙتÙاÙات ضد ٠دÙÙÙÙ Ø®Ùا٠Ùشاطات٠Ù٠اÙعراÙØ ÙÙا٠إÙÙ ÙÙ ÙÙÙ ÙتÙ٠٠ع Ù٠٠ا ÙÙعÙ٠اÙتÙظÙÙ .</p>

<p>بعد ٠راجعة اÙعدÙد ٠٠اÙÙ ØµØ§Ø¯Ø±Ø ÙÙ Ù٠اÙÙÙ٠إ٠اÙجÙÙاÙ٠اÙض٠Ù٠بداÙØ© Ùشاط٠Ù٠اÙعرا٠إÙ٠تÙظÙÙ &#8220;اÙÙاعدة&#8221; تØت ÙÙادة أب٠٠صعب اÙزرÙاÙÙØ ÙÙÙ ÙÙعر٠اÙÙØ«Ùر بشأ٠اÙÙ Ùا٠اÙت٠ÙاÙت ÙتÙÙاÙا Ù٠تÙ٠اÙÙØªØ±Ø©Ø ÙÙ٠٠رØÙØ© ÙاØÙØ© Ø£ÙÙت اÙÙÙات اÙØ£Ù ÙرÙÙØ© اÙÙبض عÙÙÙØ ÙØ£Ùدعت٠Ù٠سج٠أب٠غرÙب Ø Ø«Ù ØªÙÙ٠بÙ٠عدد ٠٠اÙسجÙ٠٠٠بÙÙÙا بÙÙØ§Ø Ùب٠أ٠ÙÙدع سج٠تÙشر٠عÙÙÙا اÙسÙطات اÙعراÙÙØ©.</p>

<p>ÙØ®Ùا٠ÙجÙد٠Ù٠اÙسجÙ٠تعرÙ٠اÙجÙÙاÙ٠عÙ٠عدد ٠٠اÙشخصÙات اÙÙ ØªØ´Ø¯Ø¯Ø©Ø ÙاÙت٠سÙتÙÙ٠بعضÙا ÙÙÙÙد Ø£Ùشطة اÙتÙظÙ٠ات اÙ٠سÙØØ© Ù٠اÙسÙÙات اÙÙاØÙØ©.</p>

<p>Ù٠عا٠2008Ø ØªÙ Ø¥Ø·ÙØ§Ù Ø³Ø±Ø§Ø Ø§ÙجÙÙاÙÙØ ÙÙعاÙد Ùشاط٠ض٠٠ج٠اعات تØÙ Ù ÙÙس اÙÙÙØ¬Ø ÙÙÙ Ùذ٠اÙ٠رة Ù٠صÙÙ٠٠ا Ùعر٠بÙ&#8221;اÙدÙÙØ© اÙإسÙا٠ÙØ© Ù٠اÙعراÙ&#8221; بÙÙادة إبراÙÙ٠إب٠عÙاد اÙ٠عرÙ٠بÙ&#8221;أب٠بÙر اÙبغدادÙ&#8221;Ø ÙÙÙسب Ø«Ùت٠ÙÙعÙÙ٠٠سؤÙÙا٠ع٠أÙشطة اÙتÙظÙÙ Ù٠اÙÙ Ùص٠ش٠اÙ٠اÙعراÙ.</p>

<h3><strong>Ù Ù Ø®ÙÙØ© Ø¥Ù٠تÙظÙÙ ÙبÙر</strong></h3>

<p>بعد اÙدÙاع اÙصراع Ù٠سÙرÙا Ù٠عا٠2011Ø Ø¥Ø«Ø± اÙتÙاضة سÙÙ ÙØ© ضد اÙسÙØ·Ø§ØªØ ØªØÙÙت Ø¥ÙÙ Ùزاع ٠سÙØ Ø¨Ø¹Ø¯ ØÙاÙ٠اÙØ¹Ø§Ù Ø ØªÙجÙت Ø£Ùظار اÙتÙظÙ٠ات اÙعراÙÙØ© ÙØ٠سÙرÙØ§Ø ØÙØ« Ùجدت ÙÙÙا Ùرصة ساÙØØ© ÙتÙسÙع Ø£Ù ÙÙÙ ÙشاطÙا Ø¥ÙÙ Ù ÙØ·ÙØ© أخرÙ.</p>

<p>ÙÙا٠اÙجÙÙاÙ٠٠٠بÙ٠عدة أشخاص Ø£ÙÙدÙ٠آÙذا٠اÙبغداد٠إÙ٠سÙرÙا Ùت٠ÙÙد اÙظرÙ٠٠٠أج٠تأسÙس Ùرع جدÙد ÙتÙظÙÙ &#8220;اÙدÙÙØ© اÙإسÙا٠ÙØ©&#8221; عÙ٠اÙأراض٠اÙسÙرÙØ©Ø Ùاتخذت اÙØ®ÙÙØ© Ù Ùرا٠ÙÙا Ù٠بÙدة &#8220;اÙØ´ØÙÙ&#8221;Ø Ø¨Ù ØاÙظة دÙر اÙزÙر شرÙ٠سÙرÙØ§Ø ÙعÙÙ Ù Ùربة ٠٠اÙØدÙد اÙعراÙÙØ©Ø ÙاستÙÙت ع٠ÙÙا عبر تÙزÙع اÙÙ Ø³Ø§Ø¹Ø¯Ø§ØªØ ÙÙÙÙ٠بÙابة ÙÙسب Ùد اÙÙاس ÙبÙاء س٠عة جÙدة Ùد٠اÙشارع اÙسÙرÙ.</p>

<p>ÙباÙÙع٠بدأت Ù٠عا٠2012 تÙتشر Ù Ùاطع ÙÙدÙÙ Ùع٠ÙÙات تÙزÙع ٠ساعدات تش٠٠اÙخبز ÙاÙأغذÙØ© ÙأسطÙاÙات اÙغاز عÙ٠اÙØ£ÙاÙÙ Ù٠بعض اÙÙ Ùاط٠اÙÙائÙØ©Ø ÙعÙ٠اÙتÙاز٠٠ع Ø°ÙÙØ Ø¹Ù Ù Ø§ÙجÙÙاÙ٠عÙ٠تجÙÙد أعضاء ÙÙ ÙاتÙÙÙ Ù٠اÙتÙظÙÙ Ø ÙاÙاستعداد ÙتÙÙÙØ° ع٠ÙÙات ضد اÙÙÙات اÙØÙÙÙ ÙØ©.</p>

<p>ÙÙ ÙÙاÙر ٠٠اÙعا٠ÙÙسÙØ Ø£Ø¹Ù٠اÙجÙÙاÙÙ Ù٠بÙاÙØ ØªØ´ÙÙÙ &#8220;جبÙØ© اÙÙصرة ÙØ£Ù٠اÙشا٠&#8221;Ø Ø¯Ø§Ø¹Ùا٠اÙسÙرÙÙ٠إÙÙ &#8220;اÙجÙاد ÙإسÙاط اÙÙظا٠&#8221;Ø ÙÙ٠تÙ٠اÙÙترة Ùا٠ÙÙØ®Ù٠اÙتÙظÙ٠ارتباط٠بج٠اعات خارجÙØ©Ø ÙÙا٠ÙÙÙÙ Ùادت٠اÙÙ ÙداÙÙÙ٠إ٠ÙدÙÙÙ &#8220;Ø¥Ùا٠ة دÙÙØ© إسÙا٠ÙØ© تÙÙ٠عÙÙ Ùظا٠اÙØ´Ùر٠ÙسÙد ÙÙÙا اÙعد٠ÙاÙØ¥ØساÙ&#8221;Ø ÙاستطاعÙا ض٠٠ÙاتÙÙ٠سÙرÙÙÙ ÙأجاÙØ¨Ø Ø¨Ø¹Ø¶ÙÙ Ùد٠٠٠اÙعرا٠ÙبعضÙ٠اÙآخر دخÙ٠سÙرÙا عبر اÙØدÙد اÙترÙÙØ©.</p>

<p><img class="alignnone wp-image-11439" src="https://alshamsnews.com/wp-content/uploads/2024/12/اÙجÙÙاÙÙ-ÙعÙÙ-تغÙÙر-اس٠-اÙتÙظÙÙ -300x166.jpg" alt="" width="960" height="531" /></p>

<p> ;</p>

<p>Ùسرعا٠٠ا أخذت أخبار اÙع٠ÙÙات اÙÙÙعÙØ© اÙت٠ÙÙذتÙا &#8220;جبÙØ© اÙÙصرة&#8221; ضد اÙÙÙات اÙØÙÙÙ ÙØ© صداÙا ÙÙ Ùسائ٠اÙإعÙØ§Ù Ø ÙأبرزÙا Ù٠دÙس٠بر 2012 عÙد٠ا اÙتØ٠ت ٠ج٠Ùعة ٠٠عÙاصرÙا ٠بÙÙ ÙÙادة أرÙا٠اÙجÙØ´ ÙÙ ÙÙب اÙعاص٠ة د٠ش٠بعد تÙجÙر سÙارتÙÙ Ù ÙخختÙÙ ÙÙÙدÙ٠ا اÙتØارÙاÙØ Ø«Ù Ø§ÙتØ٠عدة ٠سÙØÙ٠اÙ٠بÙÙ ÙسÙطرÙا عÙÙÙ Ùعدة ساعات Ùب٠أ٠ÙÙÙÙا ٠صرعÙ٠إثر تدخ٠اÙسÙطات Ùاستعادة اÙ٠بÙÙ.</p>

<p>ÙÙ٠بداÙاتÙا اÙتصرت ع٠ÙÙات اÙتÙظÙ٠عÙ٠تÙÙÙØ° Ùج٠ات اÙتØارÙØ© سÙاء باÙÙ Ùخخات أ٠اÙØ£Øز٠ة اÙÙاسÙØ©Ø Ø¥Ø¶Ø§ÙØ© Ø¥ÙÙ٠اÙÙÙا٠بع٠ÙÙات Ù ØدÙدة.</p>

<p>Ùسرعا٠٠ا Ø´ÙÙ٠اÙتÙظÙ٠شبÙØ© إعÙا٠ÙØ© تض٠٠ج٠Ùعة ٠راسÙÙÙ Ù٠اÙعدÙد ٠٠اÙÙ Ùاط٠اÙسÙرÙØ©Ø ÙبدأÙا ببث بÙاÙات Ùإصدرات ع٠أÙشطة &#8220;جبÙØ© اÙÙØµØ±Ø©Ø Ù ÙÙا Ù Ø«Ùا٠ÙÙ Ù ÙØ·ÙØ© اÙÙÙÙ ÙÙ ÙÙ٠سÙسÙØ© جبÙÙØ© ش٠اÙ٠غرب د٠شÙØ ØÙØ« Ùشطت ÙÙا٠خÙÙØ© Ù Ù &#8220;جبÙØ© اÙÙصرة&#8221; بÙÙادة &#8220;أب٠٠اÙ٠اÙتÙÙ&#8221;Ø Ø§Ù٠عتÙ٠اÙ٠تشدد اÙساب٠Ù٠سج٠صÙدÙاÙا اÙØ´ÙÙØ±Ø Ø§Ùذ٠أÙرجت عÙ٠اÙسÙطات اÙسÙرÙØ© ٠ع بداÙØ© اÙØµØ±Ø§Ø¹Ø ÙÙ٠اÙأ٠ر اÙذ٠أثارت استغرابا٠ÙتساؤÙات ØÙ٠دÙاÙع اÙأ٠ر.</p>

<p>Ùاستطاعت Ø®ÙÙØ© &#8220;اÙتÙÙ&#8221; خط٠اÙعدÙد ٠٠اÙجÙÙد اÙÙبÙاÙÙÙÙ Ù٠عا٠2014 ÙاÙدخÙÙ ÙÙ Ù ÙاÙضات ٠ع اÙجÙØ´ اÙÙبÙاÙÙ ÙÙØ¥Ùراج عÙÙÙ Ù٠صÙÙØ© تض٠Ùت خرÙج Ø´ÙÙÙ٠٠٠سجÙ٠سÙرÙا. Ù٠ا عÙر٠Ù٠اÙعا٠ÙÙسÙØ Ø®Ùا٠أز٠ة &#8220;راÙبات ٠عÙÙÙا&#8221; عÙد٠ا اختط٠عددا٠٠٠اÙراÙبات ÙأطÙ٠سراØÙÙ Ù Ùاب٠صÙÙØ© Øص٠ÙÙÙا عÙ٠٠باÙغ طائÙØ©. ÙاÙتÙ٠إÙÙ Ù ØاÙظة إدÙب ب٠Ùجب اتÙا٠بÙÙ &#8220;Øزب اÙÙÙ&#8221; اÙÙبÙاÙÙ Ù&#8221;ÙÙئة تØرÙر اÙشا٠&#8221; Ù٠أغسطس 2017.</p>

<p>Ù٠اÙÙÙت ÙÙس٠ÙاÙت تÙتشر Ù Ùاطع تÙظÙر ٠٠ارسات عÙÙÙØ© ÙعÙاصر ٠٠اÙتÙظÙ٠ضد ٠دÙÙÙÙ ÙعسÙرÙÙÙØ Ø¹Ù٠غرار اÙإعدا٠بإطÙا٠اÙÙار ٠باشرة عÙ٠اÙØ±Ø£Ø³Ø ÙÙاÙت تÙ٠اÙ٠شاÙد تÙØ«Ùر اÙÙزع ÙاÙرعب ÙاÙÙÙ٠٠٠ت٠دد Ùذ٠اÙتÙظÙ٠ات ٠ع ٠ا تÙتÙج٠٠٠تشدد ÙعÙÙ.</p>

<h3><strong>اÙجÙÙاÙ٠إرÙاب٠عاÙÙ Ù</strong></h3>

<p>Ù٠دÙس٠بر 2012Ø ØµÙÙت اÙخارجÙØ© اÙØ£Ù ÙرÙÙØ© &#8220;جبÙØ© اÙÙصرة&#8221; ÙÙ Ùظ٠ة &#8220;إرÙابÙØ©&#8221;. ÙÙ٠٠اÙÙ 2013Ø ØªÙ ØªØµÙÙ٠أب٠٠Ø٠د اÙجÙÙاÙÙØ Ø¹Ù٠أÙÙ &#8220;إرÙاب٠عاÙÙ Ù Ù ÙصÙÙÙ٠بشÙ٠خاص&#8221;Ø ÙأعÙÙت اÙÙÙاÙات اÙ٠تØدة Øجز ٠٠تÙÙات٠اÙخاضعة ÙÙطا٠سÙطتÙØ§Ø ÙÙ Ùع Ø£Ù Ù Ùاط٠أ٠ÙرÙ٠٠٠اÙتعا٠٠٠عÙ.</p>

<p>ÙÙ٠اÙعا٠ÙÙس٠أدرجت ÙجÙØ© اÙعÙÙبات اÙتابعة Ù٠جÙس اÙأ٠٠اÙدÙÙ٠اÙتابع ÙÙأ٠٠اÙ٠تØØ¯Ø©Ø Ø§ÙجÙÙاÙÙ ÙÙ Ùائ٠ة &#8220;اÙإرÙابÙÙ٠اÙÙ ØظÙرÙÙ&#8221; ÙجعÙت٠٠Ùضع تج٠Ùد دÙÙÙØ ÙÙ Ùع ٠٠اÙسÙØ±Ø ÙØظر اÙأسÙØØ©.</p>

<p>ÙاستشÙدت اÙعÙÙبات اÙØ£Ù ÙرÙÙØ© بÙ&#8221;اÙرؤÙØ© اÙطائÙÙØ© اÙعÙÙÙØ©&#8221; ÙÙتÙظÙÙ Ø ÙÙاÙت Ø¥Ù &#8220;اÙÙد٠اÙÙÙائ٠ÙÙ Ù٠اÙإطاØØ© باÙÙظا٠اÙسÙر٠ÙاستبداÙ٠بدÙÙØ© إسÙا٠ÙØ© ÙتعزÙز أجÙدتÙا اÙخاصة ÙÙاØدة ٠٠اÙج٠اعات اÙتابعة ÙتÙظÙ٠اÙÙاعدة Ù٠سÙرÙا&#8221;Ø Ù Ø¶ÙÙØ© أ٠اÙÙج٠ات اÙاÙتØارÙØ© اÙت٠ÙÙذتÙا ٠ج٠Ùعت٠&#8220;ÙتÙت ٠دÙÙÙ٠سÙرÙÙ٠أبرÙاء&#8221;.</p>

<p>ÙØÙ ÙÙت اÙÙÙاÙات اÙ٠تØØ¯Ø©Ø Ø§ÙتÙظÙÙ Ø Ù Ø³Ø¤ÙÙÙØ© &#8220;اÙ٠جزرة اÙØªÙ Ø±Ø§Ø Ø¶ØÙتÙا 20 سÙرÙا٠ÙÙ ÙرÙØ© ÙÙب ÙÙزة اÙدرزÙØ©&#8221; ش٠اÙ٠اÙبÙاد ÙÙ ÙÙÙÙÙ 2015Ø ÙاÙت٠Ùا٠اÙجÙÙاÙÙ Ù٠أÙثر Ù Ù Ù Ùاسبة Ø¥ÙÙا &#8220;تصر٠ÙردÙ&#8221;Ø Ù Ø¤Ùدا٠أÙÙ &#8220;جر٠٠Øاسبة اÙ٠سؤÙ٠عÙÙا&#8221;.</p>

<p>ÙÙ٠عا٠2017Ø Ø¹Ø±Ø¶ برÙا٠ج &#8220;Ù ÙاÙآت ٠٠أج٠اÙعداÙØ© اÙØ£Ù ÙرÙÙ&#8221; ع٠صر٠٠ÙاÙأة تص٠ÙÙ٠تÙا Ø¥ÙÙ 10 Ù ÙاÙÙ٠دÙÙار أ٠رÙÙÙ Ù Ùاب٠اÙإدÙاء بأ٠٠عÙÙ٠ات ٠تعÙÙØ© باÙجÙÙاÙÙ.</p>

<h3><a href="https://alshamsnews.com/2022/04/01/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d9%88%d9%82%d9%88%d8%af-%d8%ad%d8%b1%d8%a8-%d8%a3%d9%88%d9%83%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%83%d9%88-%d8%aa%d8%ac%d9%87%d8%b2/">اÙسÙرÙÙÙ ÙÙÙد Øرب Ø£ÙÙراÙÙا..Ù ÙسÙ٠تجÙز اÙÙ٠ر.. ÙÙ ÙÙÙØ´Ùات اÙجÙÙاÙ٠تدع٠ÙÙÙÙ</a></h3>

<p> ;</p>

<p>ÙØ®Ùا٠اÙعÙد اÙÙØ§Ø¦ØªØ ÙØ«ÙÙت اÙعدÙد Ù Ù Ù Ùظ٠ات ØÙÙ٠اÙØ¥Ùسا٠اÙدÙÙÙØ©Ø Ø§ÙتÙاÙات ٠ارستÙا &#8220;ÙÙئة تØرÙر اÙشا٠&#8221; ضد اÙ٠دÙÙÙÙØ ØªØ´Ù Ù Ø§ÙÙج٠ات اÙعشÙائÙØ©Ø ÙاÙاعتÙاÙات اÙتعسÙÙØ©Ø ÙاÙتعذÙØ¨Ø Ùع٠ÙÙات اÙتصÙÙØ©.</p>

<p>ÙÙ٠تÙرÙر سابÙØ ÙاÙت ÙجÙØ© اÙتØÙÙ٠اÙتابعة ÙÙأ٠٠اÙ٠تØدة بشأ٠سÙرÙØ§Ø Ø¥Ù &#8220;اÙÙÙئة ٠تÙرطة بع٠ÙÙات اÙتعذÙب ÙاÙعÙ٠اÙجÙس٠ÙاÙ٠عا٠ÙØ© اÙÙاإÙساÙÙØ© أ٠اÙÙ ÙÙÙØ© ÙاÙاختÙاء اÙÙسر٠أ٠اÙÙÙاة أثÙاء اÙاØتجاز&#8221;Ø Ø¨Ø¯Ø¡Ø§Ù Ù Ù Ø¹Ø§Ù 2012. Ùأشار تÙرÙر عا٠2021 Ø¥Ù٠أÙÙ &#8220;بÙÙ٠ا بÙغت اÙØÙادث ذرÙتÙا ÙÙ 2014Ø ØªÙ ØªÙØ«Ù٠٠ستÙÙات ٠٠اثÙØ© ٠٠اÙاÙتÙاÙات ٠٠عا٠2013 Ø¥Ù٠عا٠2019&#8221;.</p>

<p>Ù٠ا أشارت اÙÙجÙØ© Ø¥ÙÙ Ù٠ع اÙ٠عارضة اÙسÙاسÙØ©Ø ÙÙا٠إÙ٠ت٠تÙØ«Ù٠عشرات اÙØ´Ùادات ٠٠اÙÙشطاء ÙاÙصØاÙÙÙÙ ÙاÙعا٠ÙÙÙ Ù٠ش٠اÙ٠سÙرÙا اÙØ°Ù٠اÙتÙدÙا &#8220;ÙÙئة تØرÙر اÙشا٠&#8221;. Ùأضا٠أ٠اÙÙاشطات ÙاÙعا٠ÙÙÙ ÙÙ Ùسائ٠اÙإعÙا٠٠٠اÙÙساء &#8220;تعرض٠ÙÙضرب ٠رتÙÙ&#8221;Ø ÙÙØ«Ùت تÙارÙر ÙÙ Ùظ٠ة &#8220;ÙÙÙ٠٠راÙتس ÙÙتش&#8221;Ø Ø´Ùادات Ùأشخاص ÙصÙÙا ÙÙÙا باÙتÙصÙÙØ ØªØ¹Ø°ÙبÙÙ Ø Ø£Ø«Ùاء اØتجازÙÙ Ù Ù Ùب٠اÙÙÙئة ÙÙ Ù ØاÙظة إدÙب.</p>

<p>ÙØ®Ùا٠عا٠2024Ø Ù٠عت &#8220;ÙÙئة تØرÙر اÙشا٠&#8221; اØتجاجات سÙÙ ÙØ© خرجت Ù٠إدÙب ضد ØÙ٠اÙÙÙئة ÙزعÙÙ ÙØ§Ø ÙÙÙØ«Ù Ùشطاء ٠ا ÙÙÙÙÙ٠إÙ٠اÙتÙاÙات ÙÙتÙظÙÙ ÙÙ Ù Ùاط٠سÙطرت٠باÙش٠ا٠اÙسÙرÙØ ÙاÙت٠تش٠٠خط٠ÙاعتÙا٠٠Øا٠ÙÙ ÙÙتÙاب ÙصØاÙÙÙÙØ ÙسÙØ¡ ٠عا٠ÙØ© اÙسجÙØ§Ø¡Ø Ùاعتداء عÙ٠اÙ٠تظاÙرÙÙ.</p>

<p>Ù٠اÙÙ ÙابÙØ ÙطاÙ٠ا ÙÙ٠اÙجÙÙاÙ٠استÙدا٠٠ÙتÙد٠اÙÙÙئة أ٠ارتÙاب اÙتÙاÙØ§ØªØ ÙÙا٠ÙÙ Ù ÙابÙØ© ٠ع ٠راس٠شبÙØ© FRONTLINE PBS ٠ارت٠س٠ÙØ« عا٠2021Ø Ø¥Ù Ø§Ùأشخاص اÙØ°Ù٠اØتجزتÙ٠اÙÙÙئة ÙاÙÙا &#8220;ع٠Ùاء ÙÙÙظا٠&#8221; Ø£Ù &#8220;ع٠Ùاء رÙس ÙأتÙÙ ÙÙضع اÙØ£Ùخاخ&#8221; أ٠أعضاء Ù٠تÙظÙÙ &#8220;داعش&#8221;Ø ÙاصÙا٠اÙاعتÙاÙات بأÙÙا &#8220;تستÙد٠اÙÙصÙص ÙاÙ٠بتزÙÙ&#8221;.</p>

<p>ÙأضاÙ: &#8220;Ùا ÙÙجد تعذÙب. Ø£Ùا أرÙض Ùذا ت٠ا٠اÙ.. ÙÙ ÙÙ ÙÙ Ùظ٠ات ØÙÙ٠اÙØ¥Ùسا٠أ٠تأت٠ÙتتÙÙد اÙسجÙ٠أ٠تÙÙ٠بجÙÙØ© ÙÙÙا. ٠ؤسساتÙا Ù ÙتÙØØ© Ùأ٠شخص. اÙÙ Ùظ٠ات ٠رØب بÙا&#8221;.</p>

<h3><a href="https://alshamsnews.com/2024/05/30/%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%83%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%86%d8%a7%d8%b9%d9%8a/">اÙØ°Ùاء اÙاصطÙاع٠Ù٠خد٠ة اÙإرÙاب..ÙÙ٠تÙدد داعش اÙعاÙ٠ب٠تطبÙÙات AiØ</a></h3>

<p>ÙÙ٠اÙÙ ÙابÙØ© ÙÙسÙا اÙت٠ÙاÙت اÙØ£ÙÙÙ Ù٠٠ع صØاÙ٠غربÙØ Ø£Ùد اÙجÙÙاÙ٠أ٠&#8220;ÙÙئة تØرÙر اÙشا٠&#8221; اÙت٠Ùتزع٠Ùا &#8220;Ùا تشÙ٠تÙدÙدا٠ÙÙÙÙاÙات اÙ٠تØدة&#8221;Ø Ùاعتبر Ø£Ù &#8220;عÙ٠اÙØÙÙÙ Ø© اÙØ£Ù ÙرÙÙØ© إزاÙت٠٠٠Ùائ٠ة اÙإرÙاب&#8221;.</p>

<p>Ùأضا٠أ٠&#8220;تصرÙات Ùظا٠اÙأسد تتÙاسب ٠ع تعرÙ٠اÙإرÙاب ÙØ£ÙÙا تÙت٠اÙأبرÙاء ÙاÙأطÙا٠ÙاÙÙÙراء ÙاÙÙساء&#8221;.</p>

<p>ÙÙÙ Ù ÙابÙت٠اÙØدÙثة ٠ع شبÙØ© CNNØ Ø£Ùر اÙجÙÙاÙ٠بØدÙØ« بعض اÙأخطاء Ø£ØÙاÙا٠Ù٠اÙتعا٠٠٠ع اÙاØتجاجات اÙسÙÙ ÙØ©Ø Ùأشار Ø¥Ù٠أÙ٠ت٠Ø٠تÙ٠اÙإشÙاÙØ§ØªØ ÙÙÙ٠اعتبر Ø£Ù ÙÙا٠ضÙابط ÙÙÙاÙÙÙ ÙÙتظاÙر Ù٠اÙÙ Ùاط٠اÙخاضعة ÙسÙطرت٠Ù٠اÙش٠اÙ.</p>

<h3><strong>تØÙÙات اÙجÙÙاÙÙ</strong></h3>

<p>ظÙÙت &#8220;جبÙØ© اÙÙصرة&#8221; تتبع &#8220;اÙدÙÙØ© اÙإسÙا٠ÙØ© Ù٠اÙعراÙ&#8221; بÙÙادة أب٠بÙر اÙبغداد٠Øت٠Ùرر اÙأخÙر Ù٠عا٠2013 د٠ج اÙتÙظÙÙ ÙÙ ÙÙ ÙÙا٠جدÙد أطÙ٠عÙÙÙ &#8220;اÙدÙÙØ© اÙإسÙا٠ÙØ© Ù٠اÙعرا٠ÙاÙشا٠&#8221; ÙاÙذ٠سÙعر٠ÙاØÙا٠باس٠&#8220;داعش&#8221;Ø Ø¥Ùا أ٠اÙجÙÙاÙ٠رÙض اÙØ£Ù Ø±Ø ÙأعÙ٠بعد Ø£Ùا٠Ù٠تسجÙ٠صÙت٠٠باÙعة اÙزعÙ٠اÙعا٠ÙÙ&#8221;تÙظÙ٠اÙÙاعدة&#8221; Ø£Ù٠٠اÙظÙاÙر٠اÙÙ ÙجÙد Ø¢Ùذا٠Ù٠أÙغاÙستا٠Ùب٠أ٠ÙÙÙÙ ØتÙÙ Ù٠غارة Ø£Ù ÙرÙÙØ© عا٠2022.</p>

<p>ÙÙ ÙØ° اÙÙصا٠اÙجÙÙاÙ٠ع٠&#8220;داعش&#8221;Ø Ø§Ø²Ø¯Ø§Ø¯Øª اÙØ®ÙاÙات بÙ٠اÙتÙظÙÙ ÙÙØ Ùخاضا صراعات ٠سÙØØ© Ù٠أÙثر Ù Ù Ù ÙØ·ÙØ©. Ù٠ع اÙØسار ÙÙØ© اÙبغداد٠ازدادت ÙÙÙØ° &#8220;جبÙØ© اÙÙصرة&#8221;Ø ÙÙÙÙا ظÙÙت Øت٠ذÙ٠اÙÙÙØªØ ÙاØدة Ù Ù Ùصائ٠ÙØ«Ùرة تÙÙات٠عÙ٠ا٠تداد اÙخارطة اÙسÙرÙØ©.</p>

<p>ÙÙÙ Ùرار Ù Ùاجئ Ø®Ùا٠ÙÙÙÙÙ 2016Ø Ø£Ø¹Ù٠اÙجÙÙاÙÙ Ù٠ارتباط تÙظÙ٠٠بÙ&#8221;اÙÙاعدة&#8221;Ø ÙتغÙÙر اس٠٠إÙÙ &#8220;جبÙØ© ÙØªØ Ø§Ùشا٠&#8221;Ø ÙÙا٠Ù٠أÙ٠ظÙÙر عÙÙ٠أ٠ا٠اÙÙا٠Ùرا بعد أ٠ظ٠ÙسÙÙات شخصÙØ© غا٠ضة Ù٠تÙارÙØ©Ø Ø¥Ù Ø§ÙÙرار &#8220;جاء ÙزÙÙا٠عÙد رغبة Ø£Ù٠اÙشا٠Ù٠دÙع ذرائع اÙ٠جت٠ع اÙدÙÙÙ ÙعÙ٠رأس٠أ٠ÙرÙا ÙرÙسÙا ÙÙ ÙصÙÙÙ ÙتشرÙدÙ٠عا٠ة اÙ٠سÙÙ ÙÙ Ù٠اÙشا٠بØجة استÙدا٠جبÙØ© اÙÙصرة اÙتابعة ÙتÙظÙÙ Ùاعدة اÙجÙاد&#8221;.</p>

<p>Ù٠عا٠2017 ØاÙ٠اÙتÙظÙ٠د٠ج عدد ٠٠اÙÙصائ٠اÙ٠عارضة ض٠٠تشÙÙ٠جدÙد باس٠&#8220;ÙÙئة تØرÙر اÙشا٠&#8221;Ø Ø¥Ùا أ٠اÙÙصائ٠اÙسØبت سرÙعا٠ÙÙبÙ٠اÙتÙظÙ٠اÙأساس٠بÙÙادة اÙجÙÙاÙ٠٠عت٠دا٠اÙ٠س٠٠اÙجدÙØ¯Ø ÙÙتÙسع Ù٠اÙÙترة اÙÙاØÙØ© ÙÙستÙر Ù٠ش٠اÙ٠غرب سÙرÙا ÙتØدÙدا٠Ù٠٠دÙÙØ© إدÙØ¨Ø ØÙØ« استطاع Ø¥Ùصاء Ùطرد Ùصائ٠اÙ٠عارضة اÙسÙرÙØ©Ø ÙاÙÙضاء عÙ٠بعضÙØ§Ø Ø¨Ù Ø§ ÙÙÙا Ùتائب تابعة ÙÙ&#8221;اÙجÙØ´ اÙسÙر٠اÙØر&#8221; Ù&#8221;جبÙØ© Ø«Ùار سÙرÙا&#8221;Ø ÙÙÙÙرد اÙجÙÙاÙÙ ÙÙ ØÙ٠بعض اÙÙ ÙاطÙØ ÙÙÙرض ÙÙس٠ÙØ£Øد Ø£ÙÙ٠أطرا٠اÙصراع Ù٠سÙرÙا.</p>

<h3><strong>رساÙØ© اÙجÙÙاÙÙ</strong></h3>

<p>ÙØ®Ùا٠اÙسÙÙات اÙتاÙÙØ©Ø Ø¹Ù Ùت &#8220;ÙÙئة تØرÙر اÙشا٠&#8221; ب٠Ùازاة بÙاء Ù ÙظÙ٠تÙا اÙعسÙرÙØ©Ø Ø¹Ù٠إدارة ٠ختÙ٠اÙÙطاعات ÙÙ Ù Ùاط٠سÙطرتÙØ§Ø ØÙØ« أسÙست &#8220;ØÙÙÙ Ø© اÙØ¥ÙÙاذ&#8221; ÙÙ ÙÙÙ٠بر 2017Ø ÙتتÙÙÙ Ù Ùا٠اÙشؤÙ٠اÙ٠دÙÙØ©Ø Ø¨Ù Ø§ ÙÙ Ø°Ù٠اÙتعÙÙÙ ÙاÙصØØ© ÙاÙأ٠٠اÙداخÙÙ ÙاÙخد٠ات اÙعا٠ة.</p>

<p>ÙÙد٠دخÙ٠اÙÙصائ٠اÙسÙرÙØ© ØÙØ¨Ø Ø«Ø§Ù٠أÙبر اÙ٠د٠اÙسÙرÙØ©Ø ÙÙ ÙÙÙ٠بر اÙÙØ§Ø¦ØªØ Ø¸Ùر اÙجÙÙاÙÙ ÙÙ Ù Ùطع ÙÙدÙÙØ ÙÙÙ Ùصدر Ø£Ùا٠ر عبر اÙÙات٠ÙÙØ°Ùر اÙÙ ÙاتÙÙ٠بإرشادات ÙØ٠اÙØ© اÙÙاس ÙÙÙ ÙعÙ٠٠٠دخÙ٠اÙبÙÙØªØ ÙÙ٠بÙاÙات Ùرسائ٠٠تتاÙÙØ© أرس٠تط٠ÙÙات ÙÙØ£ÙÙÙات Ù٠سÙرÙا اÙت٠تخش٠اÙج٠اعات اÙ٠سÙØØ©.</p>

<p><img class="alignnone wp-image-11441" src="https://alshamsnews.com/wp-content/uploads/2024/12/اÙجÙÙاÙÙ-ÙدخÙ-ÙÙعة-ØÙب-300x169.jpg" alt="اÙجÙÙاÙÙ Ùدخ٠ÙÙعة ØÙب" width="991" height="558" /></p>

<p> ;</p>

<p>Ùدعا Ø£Øد اÙبÙاÙات طائÙØ© اÙعÙÙÙÙÙ Ù٠سÙرÙØ§Ø Ø¥Ù٠اÙÙأ٠بأÙÙسÙ٠ع٠اÙØÙÙÙ Ø©Ø ÙØ£Ù ÙÙÙÙÙا جزءا٠٠٠&#8220;سÙرÙا اÙ٠ستÙبÙÙØ©&#8221; اÙت٠&#8220;Ùا تعتر٠باÙطائÙÙØ©&#8221;.</p>

<p>ÙÙ٠رساÙØ© Ø¥Ù٠اÙ٠سÙØÙÙ٠بعد اÙسÙطرة عÙÙ ØÙØ¨Ø Ùا٠اÙجÙÙاÙÙ &#8220;Ø¥ÙÙÙ Ù٠أ٠ا٠Ù٠٠تÙÙاتÙ٠٠صاÙØ©&#8221;Ø ÙØØ«Ù٠عÙ٠اÙبÙاء ÙÙ Ù ÙازÙÙÙ ÙرÙض &#8220;اÙØرب اÙÙÙسÙØ©&#8221; اÙت٠تشÙÙا اÙسÙطات.</p>

<p>ÙÙا٠٠٠اÙÙاÙØªØ Ø£Ù Ø§ÙÙÙØ¦Ø©Ø Ø¹ÙÙ Ø®Ùا٠ÙÙجÙا اÙسابÙØ ØªØ¨ÙÙت شعارات اÙ٠عارضة اÙسÙرÙØ© اÙ٠دÙÙØ©Ø Ø³Ùاء باعت٠اد عÙ٠اÙاستÙÙا٠اÙسÙر٠ÙراÙØ© ÙÙØ§Ø Ø£Ù Ø¨Ø§Ùر٠Ùز عÙ٠اÙز٠اÙرس٠٠ÙعÙاصرÙØ§Ø ÙÙÙ ÙÙا٠٠٠ÙÙØ´Ù٠بÙÙاÙاÙØ§Ø ÙÙر٠أ٠٠ا تبدÙ٠٠٠٠رÙÙØ© Ùرغبة Ù٠اÙتغÙÙر ÙÙس Ø¥Ùا خدعة تسع٠٠٠خÙاÙÙا Ø¥Ù٠تÙدÙÙ ÙÙسÙا Ùطر٠٠ÙبÙ٠٠٠اÙ٠جت٠ع اÙدÙÙÙ ÙاÙÙÙ٠اÙØ¥ÙÙÙÙ ÙØ ÙÙ Ù ÙاØÙØ© أخر٠Ùسب Ùد ÙØ«ÙØ© اÙ٠جت٠ع اÙسÙر٠اÙ٠تÙÙع بأطÙاÙ٠اÙدÙÙÙØ© ÙاÙÙ Ø°ÙبÙØ© ÙاÙعرÙÙØ©.</p>

<h3><strong>Ø°Ùاء اÙجÙÙاÙÙ</strong></h3>

<p>ÙÙÙÙت ÙÙاÙØ© &#8220;رÙÙترز&#8221;Ø Ø¹Ù Ø¬ÙØ´Ùا ÙاÙدÙز اÙخبÙر Ù٠اÙشأ٠اÙسÙر٠ÙرئÙس ٠رÙز دراسات اÙشر٠اÙØ£Ùسط Ù٠جا٠عة Ø£ÙÙÙاÙÙÙ Ø§Ø Ø£Ù &#8220;اÙجÙÙاÙ٠أÙثر Ø°Ùاء ٠٠اÙأسد. غÙر أدÙات٠ÙغÙر ٠ظÙر٠اÙعا٠ÙعÙد تØاÙÙات جدÙدة ÙأطÙ٠رساÙت٠اÙ٠تÙددة&#8221; ÙÙØ£ÙÙÙات.</p>

<p>بÙÙ٠ا رأ٠آرÙÙ ÙÙÙد اÙباØØ« Ù٠٠رÙز &#8220;سÙÙتشÙر٠إÙترÙاشÙÙاÙ&#8221; ÙÙأبØØ§Ø«Ø Ø¥Ù Ø§ÙجÙÙاÙÙ Ùا Ùزا٠&#8220;عÙÙ ÙÙج اÙتشدد Ø¥ÙÙ Øد ٠ا&#8221;.</p>

<p>Ùبعد Ø£Ùا٠٠٠اÙسÙطرة عÙ٠٠دÙÙØ© ØÙØ¨Ø Ø²Ø§Ø± اÙجÙÙاÙÙ ÙÙعتÙا اÙØ´ÙÙرة ÙÙ ÙØ¶Ø Ø§ÙÙÙØ§Ø±Ø ÙاÙتÙØ· عددا٠٠٠اÙصÙØ±Ø Ù٠رساÙØ© رب٠ا أراد Ù ÙÙا &#8220;إظÙار اÙØ«ÙØ© ÙاÙÙÙÙØ° اÙØ°Ù٠بات Ùت٠تع بعÙا&#8221;Ø Ùرب٠ا أبعد Ù Ù Ø°ÙÙØ Ø¥Ø° رغ٠تصÙÙÙÙ Ù Ù Ùب٠اÙØ£Ù ÙرÙÙÙÙ ÙاÙأ٠٠اÙ٠تØدة Ùشخص &#8220;إرÙابÙ&#8221; Ø¥Ùا Ø£ÙÙ ÙÙ Ùتردد Ù٠أ٠ÙستÙ٠إØد٠سÙارات اÙÙÙئة Ù٠ساÙØ© تÙÙارب اÙØ³Ø§Ø¹Ø©Ø Ø¯Ù٠أ٠Ùخش٠استÙداÙ٠بطائرة سÙرÙØ© أ٠رÙسÙØ© Ø£Ù Øت٠أ٠ÙرÙÙØ©.</p>

<p>ث٠بدأ اÙجÙÙاÙÙ Ùجأة إصدار اÙبÙاÙات Ù ÙÙعة باس٠٠اÙØÙÙÙÙØ Ø£Ø٠د اÙØ´Ø±Ø¹Ø ÙØ°ÙÙ Ù٠إطار Ù ØاÙÙات إظÙار Ø£ÙÙ Ø®Ùع Ø«Ùب٠اÙساب٠ÙزعÙ٠تÙظÙÙ Ù ØªØ´Ø¯Ø¯Ø Ùبدأ ÙÙØ٠أÙثر ÙØ£Ùثر ÙØÙ &#8220;٠شرÙع سÙر٠ÙØ·ÙÙ&#8221;.</p>

<p>ÙÙÙ ØÙ٠ازدادت شعبÙØ© اÙجÙÙاÙÙ Ùد٠٠ÙاÙض٠اÙØÙÙÙ Ø© اÙسÙرÙØ©Ø Ù٠ضÙØ¡ اÙتغÙÙر اÙØ°Ù ÙبدÙÙ ÙاÙتÙد٠اÙعسÙر٠اÙذ٠تØÙÙ٠اÙÙصائ٠اÙت٠ÙÙÙدÙØ§Ø ÙÙÙ Ùا Ùزا٠اÙÙÙÙ ÙاÙرÙبة ÙÙسÙطرا٠عÙ٠٠شاعر Ùئات أخر٠٠٠اÙسÙرÙÙ٠اÙØ°ÙÙ ÙعتبرÙÙ٠صاØب ٠شرÙع رادÙÙاÙÙ ÙÙÙدد اÙÙسÙج اÙاجت٠اع٠Ù٠اÙبÙاد اÙت٠أرÙÙتÙا اÙØØ±Ø¨Ø ÙÙØ·Ùعت Ø£ÙصاÙÙا Ùزادت اÙشرخ بÙÙ Ù ÙاطÙÙÙا.</p>

<p>ÙÙÙ Ù ÙابÙت٠اÙأخÙرة ٠ع شبÙØ© CNN اÙØ£Ù ÙرÙÙØ©Ø Ø±Ø¯ زعÙÙ &#8220;ÙÙئة تØرÙر اÙشا٠&#8221; عÙ٠سؤا٠&#8220;Ù٠اذا عÙ٠اÙسÙرÙÙ٠أ٠ÙØ«ÙÙا ب٠Ùب٠زاع٠٠ØÙ٠اÙØªØ³Ø§Ù Ø ÙاÙتعاÙØ´Ø Ø¨Ø§ÙÙÙÙ &#8220;Ø£ÙÙÙ ÙÙÙاس Ùا تØÙÙ Ùا عÙ٠اÙÙÙØ§Ù Ø Ø¨Ù Ø§ØÙÙ Ùا عÙ٠اÙØ£ÙعاÙ&#8221;.</p>

<p>٠ع Ø°ÙÙØ ÙÙ ÙÙÙØ¶Ø Ø§ÙجÙÙاÙÙØ Ø¨Ø§Ø¹ØªØ¨Ø§Ø±Ù ÙØÙÙ 3 Ù ØاÙظات سÙرÙØ© ÙبÙرة ÙÙÙاص٠٠عرÙØ© اÙسÙطرة عÙ٠باÙ٠اÙÙ ÙاطÙØ Ø´Ù٠اÙÙظا٠اÙسÙاس٠اÙØ°Ù ÙتصÙر٠ÙÙدÙÙØ© ÙÙ Øا٠اÙÙضاء عÙÙ ØÙÙÙ Ø© د٠شÙØ Ù Ùتصرا٠باÙÙÙ٠إÙÙا ستÙÙÙ &#8220;دÙÙØ© ٠ؤسسات ÙÙÙست دÙÙØ© Ø£Ùراد&#8221;.</p>

<h3><strong>ذات صÙØ© </strong></h3>

<h3><a href="https://alshamsnews.com/2024/12/02/%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a%d8%a9-2/">Ù٠اذا اÙسØبت ÙÙات سÙرÙا اÙدÙÙ ÙراطÙØ© ٠٠اÙØ´ÙØ® Ù ÙصÙد Ùت٠رÙعت Ø</a></h3>

حوار| الرئيس السابق للكونجرس الأمازيغي: نرفض دولة البوليساريو وهذا موقفنا من الوضع بليبيا

<p><span style="color: #ff0000;"><strong>خاص_ اÙش٠س ÙÙÙز</strong></span></p>

<p>Ù٠إطار خطة ÙÙاÙØ© &#8220;اÙش٠س ÙÙÙز&#8221; ÙتطبÙ٠شعارÙا &#8220;صÙت شعÙب اÙعاÙÙ &#8221; اÙذ٠رÙعت٠٠ÙØ° اÙÙØظة اÙØ£ÙÙÙ ÙتدشÙÙÙØ§Ø ÙÙتÙ٠عبر اÙسطÙر اÙتاÙÙØ© باÙسÙد ÙتØÙ ÙØ®ÙÙÙØ© اÙرئÙس اÙساب٠ÙÙÙÙÙغرس اÙأ٠ازÙغ٠اÙعاÙÙ Ù ÙزعÙÙ Øزب ÙÙب٠اÙأ٠ازÙغ٠ÙÙ ÙÙبÙا ÙاÙØ°Ù ÙØدثÙا ع٠ÙضÙØ© اÙأ٠ازÙغ ÙÙ ÙÙÙبا بشÙ٠خاص Ùع٠Ù٠اÙÙضع اÙأ٠ازÙغ٠باÙش٠ا٠اÙØ¥ÙرÙÙÙ.</p>

<p> ;</p>

<p><img class="alignnone wp-image-11204" src="https://alshamsnews.com/wp-content/uploads/2024/11/ÙتØÙ-ÙØ®ÙÙÙØ©.jpg" alt="" width="968" height="607" /><br />

Ù٠ا تطر٠اÙØÙار ÙÙأز٠ة اÙÙÙبÙØ© ÙرؤÙØ© Øزب ÙÙب٠ÙÙØÙ ÙÙ ÙÙبÙا ÙاÙدÙر اÙØ°Ù ÙÙعب٠اÙØزب ÙاÙأ٠ازÙغ بشÙ٠عا٠ÙÙ Ø٠اÙأز٠ة ÙاÙأدÙات اÙت٠Ùت٠اعت٠ادÙا Ù٠تعزÙز اÙÙÙÙØ© اÙÙÙبÙØ© ÙاÙأ٠ازÙغÙØ©.<br />

Ù٠ا Ùجر ÙØ®ÙÙÙØ© Ù Ùأجاة ØÙ٠رÙض أ٠ازÙغ ÙÙبÙا ÙØزب ÙÙب٠ÙÙÙا٠٠ا اÙج٠ÙÙرÙØ© اÙصØراÙÙØ© اÙت٠تتزع٠Ùا ØرÙØ© بÙÙÙسارÙÙ Ù٠اÙصراع اÙدائر بÙ٠اÙجزائر ÙاÙ٠غرب.<br />

ÙØ¥ÙÙ Ùص اÙØÙار</p>

<p><strong><span style="color: #ff0000;">ÙÙ ÙبÙغ عدد اÙا٠ازÙغ ÙÙ ÙÙبÙا Ù٠ا Øج٠تأثÙرÙ٠اÙØ«ÙاÙÙ ÙاÙسÙاس٠Ù٠اÙبÙاد Ø</span></strong></p>

<p>ÙÙÙدÙر عدد اÙأ٠ازÙغ اÙÙاطÙÙ٠باÙأ٠ازÙغÙØ© ÙÙ ÙÙبÙا بØÙاÙÙ Ù ÙÙÙÙ ÙØ³Ù Ø©Ø Ù Ø§ Ù٠ث٠تÙرÙبا٠25% ٠٠سÙا٠اÙبÙØ§Ø¯Ø ÙÙÙÙا ÙÙشطاء ٠ختصÙÙ ÙÙ Ùذا اÙ٠جاÙ. Ùرغ٠عد٠ÙجÙد Ø¥ØصائÙات رس٠ÙØ© دÙÙÙØ© ÙصادÙØ© ÙÙ ÙÙبÙا Ø£Ù Øت٠Ù٠ع٠Ù٠ش٠ا٠إÙرÙÙÙا ÙتØدÙد عدد اÙÙاطÙÙ٠باÙأ٠ازÙغÙØ©Ø Ùإ٠سجÙات اÙØ£ØÙا٠اÙ٠دÙÙØ© ÙاÙÙ Ùاط٠ذات اÙطابع اÙأ٠ازÙغ٠تشÙر Ø¥Ù٠أ٠Ùذا اÙعدد ÙتراÙØ ØÙÙ Ùذا اÙتÙدÙر.<br />

Ù Ù ØÙØ« اÙأصÙÙØ ÙÙعتبر ٠عظ٠سÙا٠ÙÙبÙا Ùش٠ا٠إÙرÙÙÙا أ٠ازÙغا٠باÙاÙت٠اء اÙتارÙخ٠ÙاÙØ«ÙاÙÙØ ØÙØ« تعÙد جذÙر اÙشعب اÙÙÙب٠إÙ٠اÙÙبائ٠اÙأ٠ازÙغÙØ© اÙÙدÙÙ Ø©Ø ÙأبرزÙا Ùبائ٠&#8220;ÙÙبÙ&#8221; اÙت٠سÙÙ Ùت ÙÙبÙا Ùسبة٠إÙÙÙا. Ùرغ٠عÙا٠٠سÙاسÙØ© ÙدÙÙÙØ© Ùاستع٠ارÙØ© أدت Ø¥Ù٠تغÙÙب اÙÙÙÙØ© اÙأ٠ازÙغÙØ© Ùبعض اÙسÙاÙØ Ø¥Ùا أ٠اÙتراث اÙØ«ÙاÙ٠اÙÙÙب٠ÙØتÙظ ب٠ÙØ§Ù Ø Ø£Ù Ø§Ø²ÙغÙØ© ÙاضØØ©Ø ØªØ¸Ùر Ù٠اÙÙÙÙÙ ÙاÙتراث اÙØ´ÙÙÙ ÙاÙأزÙاء ÙاÙØÙÙØ ÙاÙØ£Ø·Ø¹Ù Ø©Ø ÙاÙأدÙات اÙÙ ÙسÙÙÙØ© ÙغÙرÙا.<br />

أ٠ا عÙ٠اÙصعÙد اÙسÙاسÙØ ÙدÙر اÙأ٠ازÙغ Ù ØدÙد ÙسبÙاÙØ Ø¥Ø° ÙعاÙÙ٠٠٠اÙتÙÙ ÙØ´ Ùعد٠اÙاعترا٠اÙرس٠٠بÙÙ ÙÙ ÙÙÙ٠أصÙÙ Ù٠اÙبÙاد. Ùرغ٠ت٠Ùز اÙØ«ÙاÙØ© اÙÙÙبÙØ© بجذÙر أ٠ازÙغÙØ© أصÙÙØ© Ùع٠٠ثÙاÙÙ ÙØ´Ù Ù Ùا٠٠ش٠ا٠إÙرÙÙÙا ٠٠سÙÙØ© Ø¥Ù٠جزر اÙÙÙارÙØ Ùإ٠اÙتأثÙر اÙأ٠ازÙغ٠Ù٠اÙسÙاسة اÙÙÙبÙØ© Ùا Ùزا٠٠تÙاضعا٠بسبب اÙظرÙ٠اÙتارÙØ®ÙØ© ÙاÙاجت٠اعÙØ©.<br />

<strong><span style="color: #ff0000;">&#8211; بصÙت٠رئÙس اÙÙÙÙجرس اÙا٠ازÙغ٠اÙسابÙ..ÙÙÙ ÙÙظر اÙا٠ازÙغ ÙÙضاÙا اÙÙ ÙØ·ÙØ© Ù٠ا Ù ÙÙÙÙ٠٠٠اÙأز٠ة بÙ٠اÙ٠غرب ÙاÙجزائر Ø</span></strong></p>

<p>اÙÙÙÙغرس اÙعاÙ٠٠اÙأ٠ازÙغ٠ÙÙ Ù Ùظ٠ة ØÙÙÙÙØ© دÙÙÙØ© تÙت٠بتعزÙز اÙÙÙÙØ© ÙاÙشخصÙØ© اÙأ٠ازÙغÙØ©Ø ÙاÙدÙاع ع٠ØÙÙ٠اÙشعب اÙأ٠ازÙغ٠اÙØ°Ù ÙعاÙ٠٠٠اÙتÙÙ ÙØ´ Ù٠٠ختÙ٠اÙبÙداÙ. ترÙز اÙÙ Ùظ٠ة عÙÙ Ø٠اÙØ© اÙأ٠ازÙغ Ø«ÙاÙÙÙØ§Ø ÙÙÙÙاتÙÙØ§Ø ÙسÙاسÙÙØ§Ø ÙاÙتصادÙÙØ§Ø Ùتع٠٠عÙ٠إÙصا٠صÙتÙ٠إÙ٠اÙÙ ØاÙ٠اÙدÙÙÙØ© باÙاستÙاد Ø¥Ù٠اÙÙ ÙاثÙÙ ÙاÙعÙÙد اÙدÙÙÙØ©.<br />

ÙÙÙ٠ا ÙتعÙ٠ب٠ÙÙ٠اÙÙÙÙغرس ٠٠اÙÙزاعات اÙØ¥ÙÙÙÙ ÙØ©Ø Ù Ø«Ù Ø§Ùأز٠ة بÙ٠اÙ٠غرب ÙاÙجزائر ØÙÙ ÙضÙØ© اÙصØراء اÙغربÙØ©Ø ÙباÙتØدÙد ÙضÙØ© اÙبÙÙÙسارÙÙ Ù٠ا Ùس٠٠اÙج٠ÙÙرÙØ© اÙعربÙØ© اÙصØراÙÙØ© Ùإ٠اÙÙÙÙØºØ±Ø³Ø ÙÙ٠أÙثر Ù Ù Ù ÙØ§Ø³Ø¨Ø©Ø Ø£Ùد Ù ÙÙÙ٠اÙراÙض ÙØ¥Ùشاء Ø£Ù ÙÙا٠سÙاس٠جدÙد تØت ٠س٠Ùات ÙÙÙ ÙØ© عربÙØ© عÙ٠أراض٠أ٠ازÙغÙØ©. ÙÙد Ø£ÙضØت Ø®Ùا٠رئاست٠ÙÙÙÙÙغرس اÙعاÙ٠٠اÙأ٠ازÙغÙØ ÙÙ Ù Ùاسبات عدÙØ¯Ø©Ø Ø£Ù Ø§ÙÙ Ùظ٠ة Ùا تدع٠ÙÙا٠&#8220;اÙج٠ÙÙرÙØ© اÙعربÙØ© اÙصØراÙÙØ© اÙإسÙا٠ÙØ©&#8221; Ù٠اÙصØراء اÙأ٠ازÙغÙØ©Ø Ù Ø´Ø¯Ø¯Ùا عÙ٠أ٠Ùذ٠اÙأرض تتبع اÙÙÙÙØ© اÙأ٠ازÙغÙØ© تارÙØ®ÙÙا ÙجغراÙÙÙا.<br />

ÙرÙض Ø¥Ùشاء ÙÙا٠عرÙب٠إسÙا٠ÙÙ Ù٠اÙصØØ±Ø§Ø¡Ø ÙسÙا ٠ع Ø®Ù٠أ٠ÙÙاÙات عرÙبÙØ© Ù٠اÙش٠ا٠اÙØ¥ÙرÙÙ٠اÙØ°Ù Ù٠أرض أ٠ازÙغÙØ© خاÙØµØ©Ø Ùأ٠سÙاÙÙا اÙأصÙÙÙÙ Ùا ÙزاÙÙÙ ÙعÙØ´Ù٠عÙÙÙا ÙÙØÙÙÙ Ø«ÙاÙتÙÙ ÙتÙاÙÙدÙÙ . ÙØ°ÙÙØ ØªÙ٠اÙÙ Ùظ٠ة Ù ÙÙÙÙا ٠عارضÙا ÙØ£Ù Ù ØاÙÙات ÙØ¥Ùشاء ÙÙاÙات سÙاسÙØ© أ٠اÙتصادÙØ© Ø£Ù Ø«ÙاÙÙØ© ذات تÙجÙات ÙÙÙ ÙØ© عربÙØ© Ù٠اÙÙ ÙØ·ÙØ©Ø ÙÙجب اØترا٠اÙخصÙصÙØ© اÙأ٠ازÙغÙØ© ÙØ٠اÙتÙا Ù Ù Ù ØاÙÙات اÙط٠س ÙاÙتÙÙ ÙØ´.</p>

<p><strong><span style="color: #ff0000;">&#8211; ٠ا Ù٠اÙدÙاÙع اÙت٠أدت Ø¥Ù٠تأسÙس Øزب ÙÙبÙØ ÙÙÙÙ ÙاÙت ردÙد اÙÙع٠اÙØ£ÙÙ٠٠٠اÙ٠جت٠ع اÙÙÙبÙØ</span></strong><br />

تأسس &#8220;Øزب ÙÙبÙ&#8221; ÙتÙجة دÙاÙع Ø¹Ø¯Ø©Ø ØªØªÙخص Ù٠اÙرغبة اÙع٠ÙÙØ© Ùاستعادة اÙÙÙÙØ© اÙÙÙبÙØ© اÙأ٠ازÙغÙØ© Ùإعادة اÙاعتبار ÙÙأصÙ٠اÙØ«ÙاÙÙØ© ÙاÙتارÙØ®ÙØ© ÙÙÙبÙÙ٠بعÙدا٠ع٠اÙتأثÙرات ÙاÙÙÙاÙات اÙخارجÙØ© اÙت٠ÙرضتÙا اÙÙتÙØات اÙعربÙØ© اÙإسÙا٠ÙØ©. ÙعتÙد اÙØزب أ٠تÙ٠اÙÙتÙØات Ù٠تÙ٠دÙÙÙØ© بØØªØ©Ø Ø¨Ù ÙاÙت ب٠ثابة غز٠عرب٠ÙÙÙ ÙØ·ÙØ©Ø Ø§Ø³ØªÙخد٠اÙإسÙا٠ÙذرÙعة ÙÙØ Ù Ù Ø§ أد٠إÙ٠تغÙÙب اÙÙÙÙØ© اÙأصÙÙØ© ÙÙÙ ÙØ·ÙØ© ÙتشÙÙ٠تراثÙا اÙØ«ÙاÙÙ ÙاÙتارÙØ®Ù.<br />

٠٠أبرز دÙاÙع تأسÙس اÙØØ²Ø¨Ø Ø§ÙشعÙر بÙراغ سÙاس٠ع٠ÙÙ ÙاÙتÙار ÙÙبÙا –ÙØت٠٠عظ٠دÙ٠ش٠ا٠إÙرÙÙÙا– Ø¥ÙÙ ÙÙÙØ© سÙاسÙØ© ٠تجذرة Ù٠ستÙÙØ©. Ùر٠اÙØزب أ٠اÙاستع٠ار اÙØ«ÙاÙÙ ÙاÙعرÙبة اÙسÙاسÙØ© ÙاÙدÙÙÙØ© اÙت٠ÙÙرضت عÙ٠اÙÙ ÙØ·ÙØ© جعÙت شعÙبÙا تائÙØ© ع٠أصÙÙÙا اÙØÙÙÙÙØ©Ø ÙأبÙتÙÙ Ù٠صراع ٠ع ÙÙÙتÙÙ .<br />

&#8220;Øزب ÙÙبÙ&#8221; ÙسعÙØ ÙÙ٠برÙا٠ج سÙاس٠ÙتارÙخ٠ÙاضØØ Ø¥Ù٠تأسÙس ÙÙÙØ© سÙاسÙØ© ÙÙبÙØ© أ٠ازÙغÙØ© ٠ستÙÙØ© ع٠أ٠تصÙÙÙات عربÙØ© أ٠دÙÙÙØ©Ø ÙÙؤÙد عÙ٠ضرÙرة تÙدÙÙ ÙÙبÙا ÙدÙÙØ© ÙÙبÙØ© أ٠ازÙغÙØ© ÙÙعاÙÙ . Ù Ù ÙÙØ§Ø Ùدع٠اÙØزب Ø¥ÙÙ Ù٠اÙارتباط ٠ع اÙتÙارات اÙÙÙÙ ÙØ© اÙعربÙØ© اÙت٠تبÙتÙا شخصÙات ÙØ£Ùظ٠ة ÙاÙÙذاÙ٠اÙذ٠ربط ÙÙبÙا ب٠ÙاÙÙÙ ÙÙÙ ÙØ© عربÙØ© Øت٠Ù٠عÙاÙات٠اÙØ¥ÙرÙÙÙØ©Ø Ù Ù Ø§ عرÙ٠إ٠ÙاÙÙØ© بÙاء ÙÙÙØ© ÙÙبÙØ© ØÙÙÙÙØ© Ù٠ستÙÙØ©.<br />

اÙØزب Ùر٠أ٠اÙسبب اÙØÙÙÙÙ Ùراء ÙØ´Ù Ù ØاÙÙات اÙتغÙÙر ÙاÙØ«Ùرات Ù٠اÙÙ ÙØ·ÙØ© Ù٠است٠رار اÙÙÙÙ ÙØ© اÙÙÙÙ ÙØ© اÙعربÙØ© اÙ٠غÙÙØ© بعباءة اÙإسÙا٠اÙسÙاسÙ. ÙÙؤÙد أ٠اÙتØرر Ù Ù Ùذا اÙإرث اÙØ«ÙÙ٠بات ضرÙرÙا٠ÙÙØ¬Ø§Ø Ø£Ù Ù Ø´Ø±Ùع تØرر٠Ù٠اÙÙ ÙØ·ÙØ©.</p>

<p><strong><span style="color: #ff0000;">ÙÙ٠تر٠دÙر اÙÙÙÙØ© اÙأ٠ازÙغÙØ© Ù٠اÙÙ Ø´Ùد اÙسÙاس٠ÙاÙاجت٠اع٠اÙØاÙÙ ÙÙ ÙÙبÙاØ</span></strong></p>

<p>Ùر٠&#8220;Øزب ÙÙبÙ&#8221; أ٠اÙÙÙÙØ© اÙأ٠ازÙغÙØ© ت٠ث٠اÙÙ Ùاذ اÙأخÙر ÙاÙأ٠٠اÙÙØÙد ÙÙخرÙج ٠٠اÙأز٠ة اÙÙÙبÙØ© اÙØاÙÙØ©Ø Ø¨Ù Ù٠٠أز٠ات اÙÙ ÙØ·ÙØ© بأÙÙ ÙÙا. ÙÙعتبر اÙØزب أ٠اÙØÙ Ùبدأ برد اÙاعتبار ÙÙÙÙÙØ© اÙÙÙبÙØ© اÙذاتÙØ©Ø Ø¨Ø¹Ùدا٠ع٠اÙتبعÙØ© ÙÙØ£ÙدÙÙÙÙجÙات اÙخارجÙØ© ÙاÙاÙخراط ÙÙ ÙضاÙا بعÙدة Ùا ت٠س اÙÙاÙع اÙÙ ØÙÙ Ù Ø¨Ø§Ø´Ø±Ø©Ø ØÙØ« Ùر٠أ٠اÙاعت٠اد عÙÙ ÙÙاÙات سÙاسÙØ© ÙÙÙ ÙØ© ÙÙضاÙا خارجÙØ©Ø ÙعÙ٠استعادة اÙشعب اÙÙÙب٠Ùذات٠ÙÙÙÙت٠اÙØÙÙÙÙØ©.<br />

ÙÙؤÙد اÙØزب أ٠اÙÙÙÙØ© اÙÙÙبÙØ© ÙÙ ÙÙÙØ© ÙرÙدة Ù Ù ÙÙعÙØ§Ø ØªØ¹Ùس اÙتأثÙرات اÙ٠تÙسطÙØ© ÙاÙØ¥ÙرÙÙÙØ©Ø ÙتÙتسب طابعÙا خاصÙا بÙض٠٠ÙÙع ÙÙبÙا اÙجغراÙÙ ÙتارÙØ®Ùا اÙØ·ÙÙÙ. ÙÙشدد عÙ٠أ٠اÙØÙاظ عÙÙ Ùذ٠اÙÙÙÙØ© ÙاÙتعبÙر عÙÙا بصد٠Ù٠٠ا سÙعÙد Ø¥ÙÙ ÙÙبÙا خصÙصÙتÙا اÙØ«ÙاÙÙØ© ÙاÙسÙاسÙØ©Ø Ùأ٠اÙتØرر ٠٠اÙتبعÙØ© ÙÙÙÙÙØ© اÙعربÙØ© &#8211; اÙت٠ÙÙظر ÙÙا اÙØزب ÙÙÙÙØ© Ùا تÙب٠اÙÙÙبÙÙ٠إÙا ÙتÙابع ٠٠اÙدرجة اÙثاÙÙØ© &#8211; Ù٠اÙخطÙØ© اÙأساسÙØ© Ùاستعادة اÙÙÙبÙÙÙ ÙÙرا٠تÙÙ .<br />

ÙØ°Ø§Ø Ùر٠اÙØزب أ٠تعزÙز اÙÙÙÙØ© اÙأ٠ازÙغÙØ© Ù٠اÙÙ Ø´Ùد اÙسÙاس٠ÙاÙاجت٠اع٠اÙÙÙب٠Ùجب Ø£Ù ÙÙÙ٠بشÙ٠عÙÙ ÙØ Ù ÙÙجÙØ ÙÙØ§Ø¶Ø¬Ø Ø¨Ø¹Ùدا٠ع٠اÙخطابات اÙØ£ÙدÙÙÙÙجÙØ© ÙاÙشعارات. ÙÙعتبر Ø£Ù Ùذا اÙÙÙج اÙعÙÙ Ù ÙاÙسÙاس٠Ù٠اÙÙسÙÙØ© اÙÙØÙدة ÙÙÙصÙ٠إÙÙ Ø«Ùرة ØÙÙÙÙØ©Ø ØªÙØدث تغÙÙرÙا جذرÙÙا ÙتÙÙØ° ÙÙبÙا ÙاÙÙ ÙØ·ÙØ© ٠٠اÙعبث اÙذ٠تراÙ٠عبر ÙرÙÙ.<br />

<strong><span style="color: #ff0000;">&#8211; ٠ا Ù٠أبرز اÙتØدÙات اÙت٠ÙاجÙÙا ØزبÙÙ Ù٠اÙع٠٠٠٠أج٠تعزÙز اÙÙÙÙØ© اÙأ٠ازÙغÙØ©Ø</span></strong></p>

<p>ÙÙاج٠&#8220;Øزب ÙÙبÙ&#8221; تØدÙات ÙبÙرة Ù٠سعÙÙ ÙترسÙØ® اÙÙÙÙØ© اÙÙÙبÙØ© اÙأ٠ازÙغÙØ©Ø Ø¥Ø° Ùعتبر اÙاستÙاب اÙØ«ÙاÙÙ ÙاÙÙÙÙات٠اÙذ٠أصاب اÙ٠جت٠ع اÙÙÙب٠٠٠أبرز Ùذ٠اÙتØدÙات. ÙغاÙبÙÙØ© اÙشعب اÙÙÙب٠اÙÙÙ٠تؤ٠٠بأ٠ÙÙÙتÙ٠عربÙØ©Ø Ù٠صÙرÙ٠٠رتبط باÙÙÙاÙات اÙعربÙØ© ÙاÙإسÙا٠ÙØ© اÙ٠٠تدة خارج اÙØدÙØ¯Ø Ø±ØºÙ Ø§ÙاÙتÙاسات ÙاÙÙزائ٠اÙت٠شÙدتÙا Ùذ٠اÙØ£Ùظ٠ة. Ùذا اÙاعتÙاد اÙØ±Ø§Ø³Ø®Ø Ø§Ù٠بÙ٠عÙ٠أÙÙار عرÙبÙØ© ÙإسÙا٠ÙØ© Ø±Ø§Ø³Ø®Ø©Ø ÙØ´Ù٠عائÙا٠أساسÙا٠أ٠ا٠٠شرÙع اÙØØ²Ø¨Ø ØÙØ« Ùر٠اÙ٠جت٠ع أ٠اÙØÙÙÙ ÙÙ Ù٠أ٠تأت٠٠٠ÙÙس اÙأدÙات اÙت٠استخد٠ت عÙ٠٠ر٠اÙÙرÙÙ.<br />

Ù٠ع Ø°ÙÙØ Ùإ٠اÙØزب ÙÙعب دÙرا٠تÙعÙÙا٠بارزا٠ÙسÙÙ Ù٠تØرÙ٠اÙÙ Ùا٠اÙراÙØ¯Ø©Ø ØÙØ« Ø´Ùدت اÙÙترة اÙأخÙرة تزاÙدا٠ÙÙ Ùع٠اÙÙÙبÙÙÙ &#8211; Ùا سÙ٠ا اÙÙ Ø«ÙÙÙÙ ÙاÙشباب &#8211; ØÙ٠سؤا٠اÙÙÙÙØ©. ÙÙÙا٠شباب ÙتعÙÙ Ù٠اÙÙغة اÙأ٠ازÙغÙØ©Ø ÙÙتبÙ٠بØرÙÙÙØ§Ø ÙÙÙاÙØ´Ù٠بÙÙØ© ÙاÙتÙاد Ø¥ÙدÙÙÙÙجÙات اÙÙÙÙ ÙØ© اÙعربÙØ© ÙاÙإسÙا٠اÙسÙاسÙ.<br />

ÙؤÙد &#8220;Øزب ÙÙبÙ&#8221; Ø£Ù ÙدÙ٠اÙأساس٠ÙÙس اÙÙصÙ٠إÙ٠اÙسÙØ·Ø©Ø Ø¨Ù Ø®ÙÙ Ùزة ÙÙرÙØ© تدÙع اÙÙÙبÙÙÙ Ù٠راجعة Ø£ÙÙسÙÙ ÙاÙتساؤ٠ØÙÙ ÙÙÙتÙ٠بع٠٠ÙÙ ÙضÙعÙØ©. Ùسع٠اÙØزب Ø¥Ù٠تÙدÙ٠٠شرÙع٠ÙÙ٠جت٠ع بأسÙÙب عÙÙ Ù ÙØ¬Ø§Ø¯Ø Ø¨Ø¹Ùدا٠ع٠اÙشعارات ÙاÙÙعÙد اÙÙÙÙ ÙØ©Ø Ø¨Ùد٠بÙاء Ùع٠ØÙÙÙÙ ÙعÙد ÙÙÙبÙÙ٠ارتباطÙ٠بتراثÙ٠اÙأ٠ازÙغ٠ÙÙÙÙتÙ٠اÙ٠ستÙÙØ©.<br />

ÙÙدر٠&#8220;Øزب ÙÙبÙ&#8221; ت٠ا٠Ùا Øج٠اÙتØدÙات اÙت٠ÙÙاجÙÙا ÙÙ Ø·Ø±Ø Ùدع٠ÙضاÙا٠Ù٠اÙ٠جت٠ع اÙÙÙبÙØ Ùخاصة ÙÙ٠ا ÙتعÙ٠بتعزÙز اÙØ«ÙاÙØ© ÙاÙÙغة اÙأ٠ازÙغÙØ©. ÙاÙØØ²Ø¨Ø Ø§ÙØ°Ù ÙÙعرÙÙ ÙÙس٠بÙضÙØ ÙØزب ÙÙبراÙÙØ Ø¹Ù٠اÙÙØ Ù Ø¯ÙÙØ ÙدÙÙ ÙراطÙØ ÙÙ٠بعÙدÙا ع٠إÙدÙÙÙÙجÙات اÙÙÙÙ ÙØ© اÙعربÙØ© ÙاÙإسÙا٠اÙسÙاس٠اÙسائد. Ùذا اÙتÙج٠اÙÙØ§Ø¶Ø ÙاÙصرÙØ Ùجع٠اÙØزب ٠ستÙدÙÙا ٠٠خصÙÙ ÙÙØ«Ø±Ø Ø³Ùاء Ù٠اÙداخ٠أ٠اÙØ®Ø§Ø±Ø¬Ø Ø§ÙØ°ÙÙ ÙرÙÙ Ù٠٠بادئ٠تÙدÙدÙا ÙÙÙضع اÙÙائ٠.</p>

<p><strong><span style="color: #ff0000;">٠ا Ù٠اÙسÙاسات اÙت٠Ùعتز٠Øزب ÙÙب٠تÙÙÙØ°Ùا Ùدع٠اÙØ«ÙاÙØ© ÙاÙÙغة اÙأ٠ازÙغÙØ© ÙÙ ÙÙبÙاØ</span></strong></p>

<p>Ùعت٠د اÙØزب عÙ٠استراتÙجÙØ© &#8220;اÙÙ ÙاشÙØ© ÙاÙ٠صارØØ©&#8221; ÙÙ Ø·Ø±Ø Ø£ÙÙارÙØ ØÙØ« Ùتعا٠٠٠ع ÙضاÙا اÙإسÙا٠اÙسÙاس٠ÙاÙتعرÙب بشÙ٠عÙÙ Ù ÙÙ ÙضÙعÙØ Ù Ø±ØªÙزÙا عÙ٠اÙأدÙØ© اÙتارÙØ®ÙØ© ÙاÙØ£Ù Ø«ÙØ© اÙØÙØ©. ÙÙÙد٠اÙØزب Ø¥Ù٠تÙدÙÙ Ø·Ø±Ø Ø¹Ù٠٠بØØªØ Ùج٠ع بÙ٠اÙدÙائ٠اÙتارÙØ®ÙØ© ÙاÙعÙÙ٠اÙØدÙثة Ùدع٠تÙجÙاتÙØ Ù Ø¤ÙدÙا عÙ٠أ٠ÙدÙÙ ÙÙس Ø·Ø±Ø Ø´Ø¹Ø§Ø±Ø§Øª أ٠تج٠Ù٠اÙÙاÙØ¹Ø Ø¨Ù Ù ÙاجÙØ© اÙØÙائ٠بشÙ٠صرÙØ Ùجاد.</p>

<p><span style="color: #ff0000;"><strong>ÙÙ٠تتعا٠ÙÙ٠٠ع اÙØ£Øزاب اÙسÙاسÙØ© اÙأخر٠ÙÙ ÙÙبÙا ÙÙ٠ا ÙتعÙ٠بÙضÙØ© اÙÙÙÙØ© اÙأ٠ازÙغÙØ©Ø</strong></span><br />

Ù Ù ØÙØ« اÙتعا٠٠٠ع اÙØ£Øزاب اÙأخرÙØ ÙÙبد٠اÙØزب ٠رÙÙØ© Ù٠اÙØÙØ§Ø±Ø ØÙØ« Ùعتبر &#8220;Øزب ÙÙبÙ&#8221; شرÙÙÙا ÙÙ &#8220;تÙسÙÙÙØ© اÙØ£Øزاب ÙاÙتÙتÙات اÙسÙاسÙØ© اÙÙÙبÙØ©&#8221;Ø ÙÙع٠٠باÙتعاÙ٠٠ع Ø£Øزاب ÙشخصÙات ٠ر٠ÙÙØ© ٠٠اÙ٠جت٠ع اÙ٠دÙÙ. ÙÙÙÙÙ ÙÙدر٠أ٠اÙعÙبات تتجÙÙ Ù٠اÙتراÙ٠ات اÙØ«ÙاÙÙØ© اÙ٠تجذرة ÙÙعرÙبة ÙاÙإسÙا٠اÙسÙاسÙØ Ù Ù Ø§ ÙتطÙب اÙتدرÙج ÙÙ Ø·Ø±Ø Ø£ÙÙار٠ÙØÙاراتÙ.</p>

<p><strong><span style="color: #ff0000;">&#8211; ÙÙ٠تخططÙÙ ÙزÙادة اÙÙع٠ØÙÙ ØÙÙ٠اÙأ٠ازÙغ Ù٠شارÙتÙÙ Ù٠اÙØÙاة اÙسÙاسÙØ©Ø</span></strong><br />

اÙØزب Ù Ùتز٠بسÙاسة اÙتدرج اÙØØ§Ø²Ù Ø ØÙØ« Ùا ÙÙعÙ٠اÙتÙاز٠أ٠اÙ٠ساÙÙ Ø©Ø Ø¨Ù Ø§ÙترÙÙز عÙ٠تÙدÙ٠اÙØ£ÙÙار بشÙÙ Ù Ù ÙÙج ÙبسÙØ· ÙتØÙÙ٠تÙاÙ٠أÙسع. ÙÙد٠اÙØزب ÙبÙاء ٠شرÙع ٠شتر٠٠ع اÙØ£Øزاب اÙ٠دÙÙØ© اÙأخرÙØ Ùائ٠عÙ٠تعزÙز اÙÙÙÙØ© اÙÙÙبÙØ© اÙ٠تÙÙعة ÙاÙØ«ÙاÙØ© اÙأ٠ازÙغÙØ©Ø Ùجزء أصÙ٠٠٠اÙÙ ÙÙ٠اÙÙÙبÙ.</p>

<p><strong><span style="color: #ff0000;">&#8211; ٠ا Ù٠اÙدÙر اÙذ٠تÙعب٠اÙÙ Ùظ٠ات اÙدÙÙÙØ© Ù٠دع٠ØÙÙ٠اÙأ٠ازÙغ ÙÙ ÙÙبÙØ§Ø ÙÙÙ٠تتعاÙÙÙ٠٠عÙاØ</span></strong><br />

Ùعبت اÙÙ Ùظ٠ات اÙدÙÙÙØ© دÙرÙا ٠عتبرÙا Ù٠اÙدÙاع ع٠ØÙÙ٠اÙØ¥Ùسا٠ÙتعزÙز ٠بادئ اÙدÙÙ ÙراطÙØ© عÙ٠٠د٠اÙعÙÙد اÙ٠اضÙØ©Ø ØÙØ« ÙاÙت ÙÙ Ùترات ٠عÙÙØ© تعتبر ٠رجعÙا عاÙÙ ÙÙا Ù٠صدرÙا ÙÙØ£Ù Ù Ù٠دع٠اÙØÙÙÙ ÙاÙØرÙات. ÙÙ٠٠ع تطÙر اÙØ£Øداث ÙتÙØ´Ù٠بعض اÙØÙائÙØ Ø®Ø§ØµØ© Ù٠اÙسÙÙات اÙأخÙرة Ùبعد اÙØرÙب اÙت٠شÙدÙا اÙعاÙ٠٠ث٠اÙØرب Ù٠أÙÙراÙÙا ÙØرب ØºØ²Ø©Ø Ø¨Ø±Ø²Øª Ø´ÙÙÙ ØÙ٠٠صداÙÙØ© ÙØÙادÙØ© اÙعدÙد Ù Ù Ùذ٠اÙÙ Ùظ٠ات.</p>

<h1 class="single-post-title"><a href="https://alshamsnews.com/2024/10/10/%d8%ad%d8%b2%d8%a8-%d8%a3%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%8a%d8%ba%d9%8a/"><span class="post-title">أعÙ٠تضا٠Ù٠٠ع ٠طاÙبÙا..Øزب أ٠ازÙغ٠ÙÙج٠رساÙØ© ÙÙÙØ© ÙÙÙÙ٠اÙÙردÙØ©</span></a></h1>

<p>بدأ ÙÙÙظر Ø¥ÙÙ Ùذ٠اÙ٠ؤسسات عÙ٠أÙÙا تع٠٠ÙÙÙÙا Ù٠صاÙØ ÙأجÙدات سÙاسÙØ©Ø ØÙØ« تخضع تأثÙراتÙا ÙØ£ÙدÙÙÙÙجÙات Ù٠صاÙØ ÙÙÙ ÙبرÙØ Ù Ù Ø§ أضع٠اÙØ«ÙØ© ÙÙÙا Ùد٠اÙعدÙد ٠٠اÙشعÙب ÙاÙ٠جت٠عات. ÙتØدÙدÙا باÙÙسبة ÙÙأ٠ازÙØºØ ÙÙ ÙÙÙÙÙا ÙÙÙ Ùا ٠عت٠دÙ٠بشÙÙ Ùا٠٠عÙÙ Ùذ٠اÙÙ ÙØ¸Ù Ø§ØªØ ÙÙÙ ÙتÙÙÙا Ù ÙÙا دع٠Ùا ÙعÙاÙÙا Ù٠ست٠رÙا. ب٠إÙÙÙ ÙتعاÙÙÙÙ ÙÙØ· ٠ع اÙÙ Ùظ٠ات اÙت٠ÙرÙÙ ÙÙÙا ÙدرÙا ٠٠اÙجدÙØ© ÙاÙ٠صداÙÙØ©.<br />

ÙÙ٠اÙÙاÙØ¹Ø ØªØ¹Ø§Ù٠بعض Ùذ٠اÙÙ Ùظ٠ات Øت٠داخ٠اÙدÙ٠اÙدÙÙ ÙراطÙØ© ÙÙسÙØ§Ø ØÙØ« تÙاج٠تÙÙÙدÙا Ù٠ع٠ÙÙا ÙتأثÙراتÙØ§Ø ÙÙ٠٠ا ÙظÙر بÙضÙØ Ù٠بعض اÙبÙدا٠اÙغربÙØ© ÙاÙÙÙاÙات اÙ٠تØدة.</p>

<p><strong><span style="color: #ff0000;">&#8211; ÙÙ٠تر٠٠ستÙب٠اÙأ٠ازÙغ ÙÙ ÙÙبÙا Ø®Ùا٠اÙسÙÙات اÙÙØ§Ø¯Ù Ø©Ø Ù٠ا Ù٠اÙآ٠ا٠اÙت٠تضعÙا ÙÙ Ùذا اÙإطارØ</span></strong><br />

Ù٠ظ٠اÙÙضع اÙراÙÙ ÙÙ ÙÙبÙØ§Ø ÙÙ Ù٠اÙÙÙ٠إ٠ÙÙأ٠ازÙغ دÙرÙا Ù ØÙرÙÙا Ù٠تزاÙد اÙØ£ÙÙ ÙØ© Ù٠صÙاغة ٠ستÙب٠اÙبÙاد. اÙأ٠ازÙغ Ùت٠ÙزÙ٠بØس ÙØ·Ù٠ع٠ÙÙØ ÙÙ٠٠ا ÙجعÙÙ٠٠ت٠سÙÙ٠ب٠بادئ استÙÙاÙÙØ© اÙÙرار ÙرÙض اÙتدخÙات اÙخارجÙØ© اÙت٠تعت٠د عÙÙÙا ٠عظ٠اÙأطرا٠اÙسÙاسÙØ© ÙاÙÙ ÙÙÙØ´Ùات ÙÙ ÙÙبÙا. ÙÙÙ ØÙ٠تعت٠د Ùذ٠اÙأطرا٠عÙ٠دع٠Ùت٠ÙÙÙ ÙÙ٠خارجÙØ©Ø ÙبÙ٠اÙأ٠ازÙغ Ù Ùتز٠Ù٠ب٠صاÙØÙ٠اÙÙØ·ÙÙØ©Ø Ù ØªØ¬ÙبÙ٠اÙاستعاÙØ© باÙÙÙ٠اÙخارجÙØ© ÙتØÙÙÙ Ù Ùاسب ضÙÙØ©.<br />

Ùذا اÙÙ ÙÙ٠اÙÙØ·Ù٠اÙأصÙÙ ÙÙأ٠ازÙغ Ùعزز Ù Ù Ø«ÙØ© اÙÙÙبÙÙÙ ÙÙÙÙ ÙعÙصر أصÙÙ Ùادر عÙ٠تجاÙز اÙاÙÙسا٠ات اÙسÙاسÙØ© ÙاÙÙبÙÙØ© ÙاÙ٠اÙÙØ© اÙت٠٠زÙت اÙبÙاد. ÙÙ Ù ÙÙØ§Ø Ùبد٠أ٠٠ستÙب٠ÙÙبÙا Ùد Ùعت٠د بشÙÙ ÙبÙر عÙ٠اÙأ٠ازÙغ ÙÙÙØ© بÙÙاءة تساÙÙ Ù٠إعادة اÙاستÙرار Ùإعادة بÙاء اÙÙÙÙØ© اÙÙÙبÙØ© بعÙدÙا ع٠اÙأجÙدات اÙخارجÙØ©. إ٠است٠ر اÙأ٠ازÙغ Ù٠اÙØÙاظ عÙÙ Ùذا اÙÙÙØ¬Ø Ù٠٠اÙ٠تÙÙع Ø£Ù ÙÙÙÙ ÙÙ٠دÙر أساس٠ÙÙ ÙÙضة ÙÙبÙا ÙØ¥ÙÙاء أز٠تÙا اÙسÙاسÙØ© ÙاÙاجت٠اعÙØ©.<br />

ÙباÙÙ ÙØ§Ø³Ø¨Ø©Ø Ø£ØºÙب اÙأطرا٠اÙÙÙبÙØ© ÙاÙدÙÙÙØ© عÙ٠عÙ٠بÙذ٠اÙØÙائ٠ÙÙعرÙÙ٠ت٠ا٠Ùا اÙدÙر اÙÙØ·ÙÙ ÙÙأ٠ازÙغ ÙÙ ÙÙبÙا. Ù٠ع Ø°ÙÙØ ÙØاÙÙÙ٠تÙرÙØ· اÙأ٠ازÙغ ÙÙ Ùزاعات داخÙÙØ© ÙسÙÙÙÙات غÙر ٠بدئÙØ©Ø Ø³Ø¹Ùا٠٠ÙÙÙ ÙاستغÙا٠Ùذ٠اÙÙضÙØ© Ø£Ù ØرÙÙا ع٠٠سارÙا اÙÙØ·ÙÙ. ÙÙ٠اÙأ٠ازÙØºØ Ø¨Ùض٠ت٠سÙÙ٠باÙÙÙÙØ© اÙÙÙبÙØ© ÙاÙÙØ·ÙÙØ©Ø ÙادرÙ٠عÙ٠اÙتÙرÙ٠بÙ٠اÙ٠صاÙØ Ø§ÙضÙÙØ© ÙاÙ٠صاÙØ Ø§Ùعا٠ة اÙت٠تساÙÙ Ù٠بÙاء Ùط٠٠ستÙر ÙØ¢Ù Ù.<br />

Ùذ٠اÙÙ ØاÙÙات Ù٠تÙØ¬Ø Ù٠إÙÙاع اÙأ٠ازÙغ ÙÙ ÙØ® اÙÙØ²Ø§Ø¹Ø§ØªØ Ø¨Ù Ø³ØªØ¹Ø²Ø² ÙÙØ· Ù Ù Ù ÙÙÙÙ٠اÙثابت Ù٠اÙدÙاع ع٠ÙضاÙاÙ٠اÙØ«ÙاÙÙØ© ÙاÙسÙاسÙØ© بشÙ٠٠ستÙÙØ Ø¨Ø¹ÙدÙا ع٠أ٠تجاذبات أ٠تدخÙات خارجÙØ© تÙد٠إÙ٠زعزعة استÙرار اÙبÙاد.</p>

<p><strong><span style="color: #ff0000;">&#8211; ÙÙ ÙÙ Ù٠أ٠تØدثÙا ع٠أÙÙ ÙØ© اÙØ«ÙاÙØ© اÙأ٠ازÙغÙØ© Ù٠تعزÙز اÙÙÙÙØ© اÙÙØ·ÙÙØ© اÙÙÙبÙØ©Ø</span></strong></p>

<p>Ùا ش٠أ٠اÙØ«ÙاÙØ© اÙأ٠ازÙغÙØ© ت٠ث٠رÙÙزة أساسÙØ© Ù٠تعزÙز اÙÙÙÙØ© اÙÙØ·ÙÙØ© اÙÙÙبÙØ©. عÙÙ ÙاÙØ ÙÙ Ù٠اÙÙÙ٠إ٠اÙÙÙÙØ© اÙÙÙبÙØ© ÙÙ ÙÙÙØ© ٠ستÙÙØ© Ù٠تÙÙØ¹Ø©Ø ÙÙÙ Ù٠جÙÙرÙا ÙÙ ÙÙÙØ© أ٠ازÙغÙØ© با٠تÙاز. ÙÙÙØ© ÙÙبÙا ÙÙست Ù ÙصÙÙØ© ع٠جذÙرÙا اÙأ٠ازÙغÙØ©Ø Ø¨Ù Ù٠ا٠تداد طبÙع٠ÙÙØ§Ø ÙÙÙ ÙÙا٠٠تÙا٠٠ÙتأÙÙ Ù Ù Ø«ÙاÙØ©Ø ÙØºØ©Ø Ùعادات Ùا ÙÙ ÙÙ ÙصÙÙا ع٠بعضÙا اÙبعض.<br />

اÙÙÙÙØ© اÙÙÙبÙØ©Ø Ù٠ا أرÙØ ÙÙ Ùعاء Ø«ÙاÙ٠٠تÙÙع ÙÙÙ Ù٠جÙÙر٠ÙÙÙØ© أ٠ازÙغÙØ©Ø ØÙØ« Ùا ÙÙجد أ٠تباÙÙ Ø«ÙاÙ٠جÙÙر٠بÙ٠اÙÙÙبÙÙÙ Ù٠٠ختÙÙ Ù Ùاط٠اÙبÙاد. سÙاء Ù٠٠صراتة أ٠جب٠ÙÙÙسة Ø£Ù Ù٠غÙرÙا ٠٠اÙÙ Ùاط٠اÙÙÙبÙØ©Ø Ùجد أ٠اÙØ¹Ø§Ø¯Ø§ØªØ Ø§ÙتÙاÙÙØ¯Ø Ø§ÙØ£Ø·Ø¹Ù Ø©Ø Ø§ÙØ£ÙØ¨Ø³Ø©Ø ÙاÙÙ ÙسÙÙÙØ ÙاÙÙÙÙÙ ÙÙ ÙÙس اÙأشÙاء اÙت٠ت٠ارس Ù٠٠ختÙ٠أÙØاء ÙÙبÙا. اÙاختÙا٠اÙÙØÙد ÙÙÙ Ù Ù٠بعض اÙÙÙ٠ات ÙاÙÙØºØ§ØªØ ÙÙÙ ÙÙ Ùذ٠اÙÙرÙÙ ÙÙ Ù ÙÙÙاتÙا تØت سÙ٠اÙÙÙÙØ© اÙÙÙبÙØ© اÙ٠تÙا٠ÙØ©.</p>

<h1 class="single-post-title"><a href="https://alshamsnews.com/2024/09/22/%d9%8a%d8%b4%d8%a8%d9%87%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b1%d8%af-%d9%88%d9%8a%d8%b9%d9%8a%d8%b4%d9%88%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d8%a7%d9%85-2974-%d9%83%d9%84-%d9%85%d8%a7-%d8%aa%d8%b1%d9%8a%d8%af/"><span class="post-title">ÙشبÙÙ٠اÙÙرد ÙÙعÙØ´ÙÙ Ù٠عا٠2974..Ù٠٠ا ترÙد ٠عرÙت٠ع٠اÙأ٠ازÙغ</span></a></h1>

<p>Ùا ÙÙ ÙÙÙا اÙÙÙ٠بأ٠ثÙاÙØ© أخرÙØ Ø®Ø§Ø±Ø¬ اÙØ«ÙاÙØ© اÙÙÙبÙØ© اÙأ٠ازÙغÙØ©Ø Ù٠اÙت٠تØدد ÙÙÙتÙا. إ٠٠ا ت٠تسÙÙÙÙ Ù Ù Ø«ÙاÙØ© عربÙØ© أ٠إسÙا٠ÙØ© Ù٠٠جرد تأثÙرات ٠٠خارج Ùذ٠اÙÙÙÙØ© اÙأصÙÙØ© اÙت٠ÙتÙاس٠Ùا Ù٠اÙÙÙبÙÙÙØ Ø¨Ù Ø§ ÙÙÙ٠اÙØ°ÙÙ ÙتØدثÙ٠اÙعربÙØ© أ٠اÙØ°ÙÙ Ù٠ارسÙ٠اÙدÙ٠اÙإسÙا٠Ù. ÙØÙ ÙÙ ÙÙ٠أبدÙا عربÙØ§Ø Ø«ÙاÙÙÙا Ø£Ù ÙÙÙاتÙÙØ§Ø Ø¨Ù ØªÙ Ø¥Ø¯Ø®Ø§Ù Ùذ٠اÙÙ ÙاÙÙ٠عبر سÙاسة اÙتعرÙب اÙت٠بدأت Ù ÙØ° اÙخ٠سÙÙات. اÙتØدÙات اÙت٠ÙاجÙÙا اÙ٠جت٠ع اÙÙÙب٠Ù٠تÙ٠اÙØÙبة ÙاÙت ٠رتبطة باÙضغط عÙ٠اÙÙÙÙØ© اÙأصÙÙØ©Ø Ùت٠اÙتغاض٠ع٠جÙÙرÙا اÙØ«ÙاÙ٠اÙØÙÙÙÙ.<br />

٠٠ا Ùا Ø´Ù ÙÙ٠أ٠اÙÙÙÙØ© اÙÙÙبÙØ© اÙÙÙ٠تØتاج Ø¥Ù٠استعادة Ùذا اÙارتباط باÙجذÙر اÙأ٠ازÙغÙØ© ÙاÙتأÙÙد عÙÙÙا Ù٠اÙØÙاة اÙÙÙÙ ÙØ©Ø Ù٠اÙتعÙÙÙ Ø ÙÙ٠اÙإعÙا٠. Ø«ÙاÙتÙا ÙÙ ÙÙبÙا Ù٠٠زÙج ٠٠اÙتأثر باÙØ£ÙرÙÙÙا ÙÙ ÙØ·ÙØ© اÙبØر اÙأبÙض اÙ٠تÙØ³Ø·Ø ÙÙÙ Ù٠اÙأص٠ÙÙ Ø«ÙاÙØ© أ٠ازÙغÙØ©. Ù Ù ÙÙØ§Ø Ùجب Ø£Ù ÙÙاص٠اÙع٠٠عÙ٠إعادة اÙاعتبار ÙÙذ٠اÙØ«ÙاÙØ© بÙ٠جÙاÙبÙا Ù Ù Ø®Ùا٠اÙتعÙÙÙ Ø ÙØ¥ØÙاء اÙÙغة اÙأ٠ازÙغÙØ©Ø ÙÙشر اÙÙع٠Ù٠اÙ٠جت٠ع اÙÙÙب٠ب٠سأÙØ© اÙÙÙÙØ© اÙت٠Ù٠جزء Ùا Ùتجزأ ٠٠تارÙØ®Ùا ÙØ«ÙاÙتÙا.</p>

<p><strong><span style="color: #ff0000;">&#8211; ٠ا Ù٠اÙدÙر اÙØ°Ù ÙÙعب٠Øزب ÙÙب٠Ù٠اÙÙ Ø´Ùد اÙسÙاس٠اÙÙÙب٠اÙØاÙÙØ ÙÙÙ Ù ÙÙØاز ÙÙ ØاÙØ© اÙاÙÙسا٠اÙØاÙ٠باÙبÙادØ</span></strong><br />

Øزب &#8220;اÙÙÙبÙ&#8221; ÙÙØاز بشÙÙ ÙØ§Ø¶Ø Ø¥Ù٠اÙÙضÙØ© اÙÙÙبÙØ© اÙأصÙÙØ©. ÙØÙ Ùؤ٠٠بأ٠اÙÙ Ø´Ùد اÙسÙاس٠ÙÙ ÙÙبÙا ÙعاÙ٠٠٠اÙÙسا٠ات ØØ§Ø¯Ø©Ø ØÙØ« ÙÙÙ٠٠عÙÙÙ Ø®ÙÙØ· ٠٠اÙÙÙر اÙعرÙب٠ÙاÙتأسÙÙ . Ù٠اÙشرÙØ ÙÙا٠تÙار Ù Ù Ø«Ù ÙÙ Ø®ÙÙØ· ٠٠اÙعرÙبة اÙتÙÙÙدÙØ© اÙ٠دعÙÙ Ø© بÙÙ٠اÙÙÙابÙØ©Ø ÙÙتعاÙ٠٠ع اÙسÙÙÙÙ٠اÙØ°ÙÙ ÙتبÙÙ٠اÙÙÙر اÙ٠دخÙÙ Ùبعض اÙشخصÙات ٠ث٠طار٠ب٠زÙاد. ÙÙ٠اÙØºØ±Ø¨Ø Ùجد اÙإسÙا٠اÙسÙاس٠٠٠ثÙا٠Ù٠ج٠اعة اÙإخÙا٠اÙ٠سÙÙ ÙÙØ Ùبعض دعاة اÙÙÙÙ ÙØ© اÙعربÙØ©. Ùرغ٠أ٠اÙغرب Ø£ÙÙ Ùطأة ٠٠اÙشرÙØ Ø¥Ùا أ٠اÙÙ Ø´Ùد ÙعÙس استÙطابÙا بÙ٠اÙإخÙا٠ÙاÙإسÙا٠ÙÙ٠اÙ٠دعÙÙ ÙÙ Ù Ù ÙÙ٠خارجÙØ© Ù Ø«Ù Ùطر ÙترÙÙا.<br />

Ùذ٠اÙÙÙ٠ج٠ÙعÙا تجتر ÙÙرÙا ÙØ£ÙدÙÙÙÙجÙا ÙدÙÙ Ø©Ø Ù٠تت٠Ù٠٠٠بÙاء دÙÙØ© ٠دÙÙØ© ØدÙثة. ÙÙذا Ù٠اÙتØد٠اÙØ£Ùبر اÙØ°Ù ÙÙاجÙ٠اÙÙÙÙ . اÙØزب ÙÙØ·Ù٠٠٠رÙض Ùذا اÙÙضع اÙ٠ست٠ر Ù ÙØ° Ø£Ùثر ٠٠أربعÙ٠عا٠ÙØ§Ø ÙÙر٠أ٠ج٠Ùع Ùذ٠اÙØ£ÙدÙÙÙÙجÙات Ùا تÙد٠ØÙÙÙÙا ÙاÙعÙØ© ÙÙ٠ستÙبÙ.<br />

بدÙا٠٠٠اÙاÙسÙا٠Ùراء Ùذ٠اÙØ£ÙدÙÙÙÙجÙات اÙ٠ستÙØ¨Ø©Ø ÙÙد٠Øزب &#8220;اÙÙÙبÙ&#8221; بدÙÙا٠سÙاسÙÙا ÙÙÙاتÙÙØ§Ø ÙرÙز عÙ٠بÙاء دÙÙØ© ٠دÙÙØ© ØدÙثة. ÙØÙ Ùؤ٠٠بأ٠ÙÙبÙا بØاجة Ø¥ÙÙ ÙÙÙØ© سÙاسÙØ© خاصة بÙØ§Ø Ùائ٠ة عÙ٠اÙأسس اÙÙÙبراÙÙØ© ÙاÙعÙ٠اÙÙØ©Ø Ù Ø¹ اØترا٠اÙخصÙصÙØ© اÙØ«ÙاÙÙØ© اÙÙÙبÙØ© اÙ٠تجذرة Ù٠تارÙØ®Ùا اÙأ٠ازÙغÙ. ÙÙذا ٠ا Ùسع٠إÙÙÙ: دÙÙØ© دÙÙ ÙراطÙØ© ØداثÙØ©Ø ØªØªØ¬Ø§Ùز تأثÙرات اÙعرÙبة ÙاÙإسÙا٠اÙسÙاسÙØ Ùتؤسس Ù٠ستÙب٠٠شر٠ÙعÙس ÙÙÙØ© ÙÙبÙا اÙأصÙÙØ©.</p>

<p><span style="color: #ff0000;"><strong>&#8211; ÙÙ٠تؤثر اÙأز٠ة اÙسÙاسÙØ© عÙÙ ØÙÙ٠اÙأ٠ازÙغ ÙÙ ÙÙبÙØ§Ø Ù٠ا Ù٠اÙجÙÙد اÙت٠ÙبذÙÙا ØزبÙÙ ÙÙدÙاع ع٠Ùذ٠اÙØÙÙÙØ</strong></span><br />

اÙÙجÙØ© اÙسÙاسÙØ© ÙØزب &#8220;اÙÙÙبÙ&#8221; تؤÙد عÙ٠أ٠ØÙÙ٠اÙأ٠ازÙغ ÙÙ ÙÙبÙا Ù٠جزء أساس٠٠٠ØÙÙÙ Ù٠اÙÙÙبÙÙÙ. ÙØÙ Ù٠اÙØزب Ùؤ٠٠أ٠اÙدÙاع ع٠اÙØÙÙ٠اÙأ٠ازÙغÙØ© ÙÙس ÙÙØ· ٠سؤÙÙÙØ© اÙأ٠ازÙØºØ Ø¨Ù Ù Ø³Ø¤ÙÙÙØ© ÙØ·ÙÙØ© تش٠٠ج٠Ùع اÙÙÙبÙÙÙ. ÙÙد ٠ر Ùضا٠اÙأ٠ازÙغ ÙÙ ÙÙبÙا ب٠راØÙ ØµØ¹Ø¨Ø©Ø Ø®Ø§ØµØ© Ù٠ظ٠Ùظا٠اÙÙذاÙÙØ ØÙØ« ÙاÙت اÙØÙÙ٠اÙØ«ÙاÙÙØ© ÙاÙÙغÙÙØ© ÙÙأ٠ازÙغ تتعرض ÙÙÙ٠ع. ÙÙ٠اÙÙÙÙ Ø Ø¨Ùض٠اÙÙضا٠اÙÙ Ø³ØªÙ Ø±Ø Ø£ØµØ¨Øت اÙØÙÙ٠اÙأ٠ازÙغÙØ© جزءÙا ٠٠اÙØÙار اÙعا٠ÙÙ ÙÙبÙا.<br />

اÙÙÙÙ Ø Ùا ÙØتاج اÙأ٠ازÙغ Ø¥Ù٠ر٠Ùز ÙضاÙÙØ© Ù ÙÙردة Ø£Ù Ù ÙÙÙÙÙ ÙÙدÙاع ع٠ØÙÙÙÙÙ . اÙ٠جت٠ع اÙÙÙب٠بر٠تÙØ Ø³Ùاء Ùا٠ÙاطÙÙا باÙأ٠ازÙغÙØ© Ø£Ù ÙØ§Ø Ø£ØµØ¨Ø ÙتØدث ÙÙداÙع ع٠ØÙÙ٠اÙأ٠ازÙغ. ت٠إدخا٠تدرÙس اÙÙغة اÙأ٠ازÙغÙØ© Ù٠اÙعدÙد ٠٠اÙÙ Ùاط٠اÙأ٠ازÙغÙØ© ÙغÙر اÙأ٠ازÙغÙØ©Ø ÙØ£ØµØ¨Ø Ø§ÙإعÙا٠اÙأ٠ازÙغ٠ÙاÙØÙارات ÙاÙÙÙاشات اÙسÙاسÙØ© ÙاÙØ·Ø±Ø Ø§ÙدستÙر٠تش٠٠اÙØÙÙ٠اÙأ٠ازÙغÙØ© بشÙÙ ÙØ§Ø¶Ø ÙÙ ÙØÙظ.<br />

دÙر Øزب &#8220;اÙÙÙبÙ&#8221; Ùا ÙÙتصر ÙÙØ· عÙ٠اÙدÙاع ع٠اÙØÙÙ٠اÙأ٠ازÙغÙØ©Ø Ø¨Ù Ùش٠٠اÙدÙاع ع٠اÙÙÙÙØ© اÙÙÙبÙØ© بشÙ٠عا٠. ÙØÙ Ùع٠٠عÙ٠بÙاء ÙÙا٠سÙاس٠ÙرÙز عÙ٠اÙÙÙÙØ© اÙÙÙبÙØ© اÙ٠تجذرة Ù٠تارÙØ®Ùا ÙØ«ÙاÙتÙØ§Ø ÙÙعتر٠باÙتÙÙع اÙØ«ÙاÙ٠اÙØ°Ù ÙØ´Ù٠اÙ٠جت٠ع اÙÙÙبÙ. تجاÙزÙا ٠رØÙØ© اÙدÙاع ع٠ØÙÙ٠اÙØ£Ùراد أ٠٠ج٠Ùعات ٠عÙÙØ©Ø ÙØ£ØµØ¨Ø Ø§ÙØ٠اÙأ٠ازÙغ٠جزءÙا ٠٠اÙØ٠اÙÙØ·Ù٠اÙÙÙبÙ. ÙÙÙ ÙÙس اÙÙÙØªØ ÙØÙ Ùؤ٠٠أ٠ØÙÙ٠اÙأ٠ازÙغ ÙÙ ÙÙبÙا Ù٠جزء Ù Ù ØÙÙ٠اÙأ٠ازÙغ Ù٠ش٠ا٠أÙرÙÙÙا بشÙ٠عا٠.<br />

<span style="color: #ff0000;"><strong>&#8211; ÙÙ ÙدÙÙ٠أ٠تØاÙÙات ٠ع Ø£Øزاب سÙاسÙØ© أخر٠ÙÙ ÙاجÙØ© اÙأز٠ةØ</strong></span><br />

ÙØ¹Ù Ø ÙدÙÙا تØاÙÙات ٠ع ٠ج٠Ùعة ٠٠اÙØ£Øزاب اÙسÙاسÙØ© ÙاÙشخصÙات اÙتÙÙÙÙØ±Ø§Ø·Ø ÙÙØÙ Ùع٠٠بشÙ٠جاد عÙÙ Ùضع برÙا٠ج Ùخارطة طرÙ٠سÙاسÙØ© تÙد٠إÙ٠إÙÙاذ ÙÙبÙا ٠٠أز٠تÙا اÙØاÙÙØ©. ÙØ٠عÙÙ ÙÙÙ٠بأ٠Ùذا اÙ٠شرÙع Ù٠٠شرÙع جدÙØ Ù ØÙÙØ Ùذ٠طابع عÙÙ Ù ÙÙ ÙضÙعÙØ ÙÙ٠سÙÙÙ٠ب٠ثابة تØد٠ÙÙأطرا٠اÙدÙÙÙØ© اÙت٠طاÙ٠ا تساءÙت ع٠اÙطاÙات اÙÙÙبÙØ© ÙاÙعÙ٠اÙÙÙب٠اÙÙادر عÙÙ Ø٠أز٠ة اÙبÙاد.<br />

ÙÙد بدأÙا بتطÙÙر Ùذا اÙ٠شرÙع باÙتÙسÙ٠٠ع بعض اÙأطرا٠اÙدÙÙÙØ©Ø Ø¨Ù Ø§ ÙÙ Ø°Ù٠اÙأ٠٠اÙ٠تØØ¯Ø©Ø ÙدÙ٠أخر٠ذات عÙاÙØ© باÙشأ٠اÙÙÙبÙØ ÙتÙدÙÙ Ùذا اÙ٠شرÙع ب٠ا ÙتÙاسب ٠ع خارطة اÙطرÙ٠اÙت٠ستØ٠اÙأز٠ة اÙÙÙبÙØ© ٠٠جذÙرÙا. ÙÙØÙ ÙاثÙÙ٠أÙ٠سÙت٠اÙإعÙا٠ع٠Ùذا اÙ٠شرÙع ÙرÙبÙØ§Ø ÙسÙتØÙ٠إÙ٠خطÙØ© ع٠ÙÙØ© تÙد٠إÙ٠تØرÙ٠اÙÙ Ùا٠اÙراÙدة ÙØ¥ÙÙاء Ùذا اÙÙضع اÙ٠أساÙÙ.</p>

<p><strong><span style="color: #ff0000;">&#8211; ٠ا Ù٠اÙدÙر اÙذ٠تعتÙدÙ٠أ٠اÙ٠جت٠ع اÙدÙÙÙ Ùجب Ø£Ù ÙÙعب٠Ù٠دع٠ÙÙبÙا ÙÙخرÙج ٠٠اÙأز٠ةØ</span></strong><br />

اÙ٠جت٠ع اÙدÙÙÙØ ÙÙأسÙØ Ø£ØµØ¨Ø Ø¬Ø²Ø¡Ùا ٠٠اÙÙ Ø´ÙÙØ© ÙÙ ÙÙبÙØ§Ø Ø¨Ù ÙØ£ØÙاÙÙا Ø£Øد أسباب تعÙÙد اÙأز٠ة. Ù٠اÙ٠اضÙØ Ùا٠اÙØÙ ÙÙ Ùد اÙÙÙبÙÙ٠أÙÙسÙÙ Ø ÙÙ٠اÙÙÙ٠أصبØت اÙأز٠ة ٠رتبطة بشÙÙ ÙبÙر باÙتدخÙات اÙخارجÙØ©. دÙر اÙأ٠٠اÙ٠تØدة Ø£ØµØ¨Ø Ø¶Ø¹ÙÙÙا جدÙØ§Ø ÙÙد ٠رÙÙت ÙÙبÙا بتجارب ٠تعددة ٠ع عشرات اÙ٠بعÙØ«Ù٠اÙØ£Ù Ù ÙÙ٠دÙ٠أ٠Ùت٠تÙدÙ٠أ٠Ø٠جدÙ. عÙ٠اÙعÙØ³Ø Ø£Ø³Ùرت Ùذ٠اÙÙ ØاÙÙات ع٠Ùتائج ÙارثÙØ©Ø Ù Ø«Ù ØªØ´ÙÙÙ ØÙÙ٠ات ÙØ£Ùظ٠ة سÙاسÙØ© زادت ٠٠تعÙÙد اÙÙ Ø´Ùد. Ù٠ا أ٠دع٠بعض اÙدÙÙ Ùأطرا٠بعÙÙÙا باÙسÙØ§Ø ÙاÙدع٠اÙÙÙجست٠أد٠إÙ٠إشعا٠اÙØرÙب ÙÙت٠اÙ٠ئات ٠٠اÙÙÙبÙÙÙ.<br />

٠ا ÙØ´Ùد٠اÙÙÙÙ ÙÙ ÙÙبÙا ÙÙ ØرÙب باÙÙÙاÙØ©Ø ÙدÙع Ø«Ù ÙÙا اÙÙ Ùاط٠اÙÙÙبÙ. ÙØÙ Ùا ÙعÙ٠آ٠اÙا٠ÙبÙرة عÙ٠اÙ٠جت٠ع اÙدÙÙÙ ÙØ٠اÙØ£Ø²Ù Ø©Ø Ø¨Ù Ùؤ٠٠بأ٠اÙØÙ Ùجب Ø£Ù ÙÙÙÙ ÙÙبÙÙا داخÙÙÙا. ÙØÙ Ùا ÙØ·Ùب ٠٠اÙ٠جت٠ع اÙدÙÙ٠سÙ٠أ٠Ùست٠ع Ø¥Ù٠صÙت اÙعÙ٠إذا Ùا٠٠ÙجÙدÙا Ù Ù Ùب٠اÙÙÙبÙÙÙØ ÙØ£Ù ÙÙØاز Ø¥ÙÙ Ùذا اÙصÙت ÙÙÙصÙ٠إÙÙ Ø٠عاد٠Ùشا٠٠ÙØاÙظ عÙ٠٠صاÙØ Ø§Ùج٠Ùع بشÙ٠٠تÙازÙ.<br />

<strong><span style="color: #ff0000;">ÙÙÙ ÙتصÙر Øزب ÙÙب٠٠ستÙب٠ÙÙبÙا بعد اÙتÙاء اÙأز٠ة اÙسÙاسÙØ©Ø Ù٠ا Ù٠اÙخطط اÙÙ ÙضÙعة ÙتØÙÙÙ Ø°ÙÙØ</span></strong><br />

ÙØ٠دائ٠Ùا Ùسع٠ÙØ£Ù ÙÙÙÙ Ù ÙضÙعÙÙÙ ÙعÙÙاÙÙÙÙ Ù٠رؤÙتÙا ÙÙ٠ستÙبÙ. Ùؤ٠٠بأ٠ÙÙبÙا ستخرج Ù Ù Ùذا اÙ٠أزÙØ Ùع٠اÙتÙÙÙØ© ستÙÙ٠باÙØ¸Ø©Ø ÙاÙجÙد سÙØتاج ÙÙتÙا Ø·ÙÙÙÙا. ÙاÙت ÙÙا٠Ùرصة ÙØ٠أغÙب ٠شاÙÙÙا بطرÙÙØ© أسرع ÙبجÙد Ø£ÙÙ Ùبخسائر Ø£ÙÙØ ÙÙ ÙÙا ب٠أ٠٠٠٠اÙعÙÙÙات اÙ٠تØجرة اÙت٠Ùا تؤ٠٠باÙعÙÙ ÙاÙÙ ÙضÙعÙØ©Ø Ù Ø«Ù Ø§ÙعÙربة ÙاÙتأسÙÙ Ø ÙØ£ÙضÙا اÙتدخÙات اÙخارجÙØ© اÙت٠زادت اÙØ·Ù٠بÙØ©.<br />

ÙÙÙÙا ÙÙ ÙÙÙد اÙØ£Ù ÙØ ÙسÙÙاص٠اÙع٠٠عÙ٠برÙا٠جÙا. ÙدÙÙا رؤÙØ© ٠ستÙبÙÙØ© ÙÙÙبÙا Ùؤ٠٠بأÙÙا ستÙÙÙ ÙÙ ÙذجÙا ٠ثاÙÙÙا. اÙØ٠اÙÙØÙد اÙØ°Ù Ùرا٠Ù٠بÙاء دÙÙØ© ٠دÙÙØ© دÙÙ ÙراطÙØ© تØتر٠ØÙÙ٠اÙÙ ÙاطÙÙÙ ÙØÙÙ٠اÙØ¥ÙساÙ. أ٠إÙدÙÙÙÙجÙØ© أخر٠Ù٠٠جرد ٠ضÙعة ÙÙÙÙت ÙÙÙطاÙات ÙاÙأرÙØ§Ø ÙاÙثرÙات.</p>

<p> ;</p>

عددهم أكثر من اليهود..لماذا يقاتل الدروز العرب في الجيش الإسرائيلي؟

<p><strong>٠تابعات _ اÙش٠س ÙÙÙز</strong></p>

<p>أثار إعÙا٠جÙØ´ اÙاØتÙا٠اÙإسرائÙÙ٠ع٠٠Ùت٠أØد أبرز Ùادت٠اÙعسÙرÙÙÙ Ø®Ùا٠٠ÙاجÙات ب٠خÙ٠جباÙÙا ØاÙØ© ٠٠اÙجد٠خاصة بعد اÙÙش٠ع٠إس٠٠ÙاÙذ٠استغرب اÙÙØ«ÙرÙÙ Ù Ù ÙÙÙ٠عربÙا Ùدع٠إØسا٠دÙسة ÙاÙØ°Ù Ùعتبر Ù ÙتÙÙ ÙاØدة ٠٠أÙÙ٠اÙضربات اÙت٠تÙÙاÙا جÙØ´ اÙاØتÙا٠اÙإسرائÙÙÙ Ù٠اÙÙ Ùدا٠٠ÙØ° بدء ع٠ÙÙات &#8220;Ø·ÙÙا٠اÙØ£ÙصÙ&#8221;.</p>

<p>Ø¥Øسا٠دÙسة Ùا٠Ùائدا ÙÙاء 401 اÙÙ Ø¯Ø±Ø¹Ø ÙÙعد Ø£Øد أبرز اÙÙادة اÙعسÙرÙÙÙ ÙÙ ÙÙات اÙاØتÙا٠اÙت٠ترتÙب اÙ٠جازر داخ٠غزة Ù ÙØ° Ø£Ùثر Ù Ù Ø¹Ø§Ù Ø ÙÙعتبر أعÙ٠رتبة عسÙرÙØ© تÙÙت٠٠ÙØ° اÙدÙاع اÙØØ±Ø¨Ø ÙÙترأس Ø£Øد Ø£Ù٠اÙØ£ÙÙÙØ© اÙÙ Ø¯Ø±Ø¹Ø©Ø Ø§Ù٠عرÙ٠باس٠&#8220;أعÙاب اÙÙÙÙاذ&#8221;Ø Ø§ÙØ°Ù ÙÙعتبر اÙع٠Ùد اÙÙÙر٠ÙسÙØ§Ø Ø§Ù٠درعات اÙإسرائÙÙÙ.<br />

ÙÙت٠٠Ùائد اÙÙتÙبة ÙÙعرب داخ٠إسرائÙÙØ ÙباÙتØدÙد ÙÙطائÙØ© اÙدرزÙØ© اÙت٠تعد ÙاØدة ٠٠اÙØ·Ùائ٠اÙعربÙØ© اÙ٠تÙاجدة ÙÙ Ù ÙØ·ÙØ© بÙاد اÙØ´Ø§Ù Ø Ù Ø±ØºÙ ÙÙÙÙا جزءÙا ٠٠اÙÙسÙج اÙعرب٠ÙÙ ÙÙسطÙÙØ Ø¥Ùا Ø£ÙÙا تÙعب دÙرÙا داخ٠اÙ٠ؤسسة اÙعسÙرÙØ© ÙÙاØتÙاÙ. ÙÙ٠اذا تخد٠Ùذ٠اÙطائÙØ© Ù٠جÙØ´ اÙاØتÙا٠Ù٠ا ÙصتÙا ÙÙÙ ÙبÙغ عدد Ù ÙتسبÙÙا ÙÙ ÙÙسطÙ٠اÙÙ ØتÙØ©Ø</p>

<p><strong>Ù Ù Ù٠اÙدرÙزØ</strong><br />

تÙعد طائÙØ© اÙدرÙز ÙاØدة ٠٠اÙØ·Ùائ٠اÙعربÙØ© اÙت٠Ùشأت ÙÙ Ù ÙØ·ÙØ© بÙاد اÙشا٠٠ÙØ° ØÙاÙ٠أÙ٠عا٠. ÙÙØ·Ù٠أÙراد Ùذ٠اÙطائÙØ© عÙ٠أÙÙسÙ٠اس٠&#8220;اÙÙ ÙØدÙ٠اÙدرÙز&#8221;Ø ØªØ£ÙÙدا٠ÙØ¥Ù٠اÙÙ٠بÙØداÙÙØ© اÙÙÙ. Ù٠ا ÙÙعرÙÙ٠باس٠&#8220;بÙ٠٠عرÙÙ&#8221;Ø ÙÙÙ ÙÙب Ùرتبط بجذÙرÙ٠اÙÙبÙÙØ© اÙعربÙØ© اÙت٠اعتÙÙت اÙدÙاÙØ© اÙدرزÙØ© Ù٠بداÙات ظÙÙرÙا.<br />

Ù Ø´ÙعÙÙ Ù٠جÙازة اÙأطÙا٠اÙØ°ÙÙ ÙتÙÙا ÙÙ Ù Ùعب Ùرة ÙØ¯Ù Ø ÙÙ Ù Ø¬Ø¯Ù Ø´Ù Ø³Ø ÙÙÙ ÙرÙØ© درزÙØ© Ù٠٠رتÙعات اÙجÙÙا٠اÙÙ ØتÙØ© ÙÙ 28 ÙÙÙÙÙ/ت٠Ùز 2024- رÙÙترز &#8221;<br />

ÙعÙ٠اÙرغ٠٠٠أ٠اÙعÙÙدة اÙدرزÙØ© تطÙرت Ù٠اÙأص٠٠٠اÙإس٠اعÙÙÙØ©Ø Ø¥Ùا Ø£ÙÙÙ Ùا ÙعرÙÙ٠أÙÙسÙÙ Ù٠سÙÙ ÙÙ. ÙÙدسÙ٠اÙÙب٠شعÙب Ø£Øد Ø£ÙبÙاء اÙØ¹Ø±Ø¨Ø Ø§ÙØ°Ù ÙعدÙÙ٠اÙ٠ؤسس اÙرÙØÙ ÙاÙÙب٠اÙرئÙس٠ÙÙ Ù Ø°Ùب اÙتÙØÙØ¯Ø Ù٠ا Ùؤ٠ÙÙ٠بتÙاسخ اÙأرÙØ§Ø ÙاÙتÙÙ ØµØ ÙتÙÙÙ ÙÙسÙتÙ٠عÙ٠ابتÙار ÙاÙÙت خاص عر٠باÙسرÙØ© ÙاÙتÙسÙر اÙباطÙÙ ÙÙÙتب اÙدÙÙÙØ©Ø Ù ÙسÙØ·Ù٠اÙضÙØ¡ عÙ٠دÙر اÙعÙÙ ÙاÙصد٠ÙÙؤ٠ÙÙ٠باÙظÙÙر ÙاÙتجÙ٠اÙØ¥ÙÙÙØ ÙÙØ·ÙÙ٠اÙØ´ÙادتÙÙØ Ø¹ÙÙدتÙ٠٠ختÙطة Ù Ù (اÙإسÙØ§Ù Ø Ø§ÙغÙÙصÙØ©Ø Ø§ÙØ£ÙÙاطÙÙÙØ© اÙÙ ØØ¯Ø«Ø©Ø Ø§ÙÙÙثاغÙرÙØ©Ø Ø§Ù٠سÙØÙØ©Ø ÙاÙزرادشتÙØ©Ø ÙاÙبÙØ°ÙØ© ÙاÙÙÙدÙسÙØ©)Ø ÙاÙدرÙز ٠جت٠ع Ù ÙغÙ٠عÙ٠ذات٠ÙÙا ÙتزÙج ٠٠غÙر طائÙتÙ.<br />

ÙÙد تأسست Ùذ٠اÙطائÙØ© Ù٠اÙعصÙر اÙÙسطÙØ ØªØدÙدÙا ÙÙ Ù ÙØ·ÙØ© جب٠اÙØ´ÙØ® اÙت٠ت٠تد عبر اÙجÙÙا٠بÙ٠سÙرÙا ÙÙبÙا٠ÙÙÙسطÙÙØ ØªØªØ±Ø§ÙØ Ø£Ø¹Ø¯Ø§Ø¯Ù٠بÙ٠اÙÙ 800 Ø£ÙÙ ÙÙ ÙÙÙÙ ÙØ³Ù Ø©Ø ÙÙعÙØ´ ٠ا بÙÙ 80% Ù90% Ù ÙÙÙ Ù٠سÙرÙا ÙÙبÙاÙØ ÙÙعÙØ´ ÙØÙ 10% Ù ÙÙÙ Ù٠اÙأراض٠اÙÙ ØتÙØ©Ø ÙتÙجد Ùسبة Ø£ÙÙ Ù٠اÙأردÙ.</p>

<p><strong>ÙÙ ÙبÙغ عدد اÙدرÙز Ù٠إسرائÙÙØ</strong><br />

ÙبÙغ عدد Ø£Ùراد اÙطائÙØ© اÙدرزÙØ© Ù٠اÙأراض٠اÙÙ ØتÙØ© اÙÙÙÙ ØÙاÙÙ 143 Ø£ÙÙ ÙØ³Ù Ø©Ø Ø£Ù Ù Ø§ ÙØ´ÙÙ ÙØÙ 1.6% ٠٠إج٠اÙ٠اÙسÙاÙØ Ù7.6% ٠٠اÙسÙا٠اÙعرب ÙÙÙا. Ù ÙعÙØ´ ٠عظ٠ÙÙ Ù٠اÙش٠اÙØ Ø®Ø§ØµØ© ÙÙ Ù ÙØ·ÙØ© اÙجÙÙÙ Ùجبا٠اÙÙر٠ÙØ ÙÙÙا٠اÙعدÙد ٠٠اÙÙر٠ÙاÙبÙدات اÙدرزÙØ© اÙ٠عرÙÙØ©Ø Ù Ø«Ù Ø¨Ùت جÙØ ÙداÙÙØ© اÙÙر٠ÙØ ÙعسÙÙØ§Ø ÙÙرÙØ§Ø ÙجÙÙØ³Ø ÙاÙØ±Ø§Ù Ø©Ø ÙØرÙÙØ´Ø ÙاÙÙ ØºØ§Ø±Ø ÙاÙبÙÙØ¹Ø©Ø ÙØ´ÙØ§Ø¹Ù Ø±Ø ÙÙ Ø¬Ø¯Ù Ø´Ù Ø³Ø ÙغÙرÙا.</p>

<p>ÙÙد شغ٠اÙعدÙد Ù ÙÙÙ Ù Ùاعد Ù٠اÙÙÙÙست اÙإسرائÙÙÙ ÙتÙÙدÙا Ù Ùاصب ØÙÙÙ ÙØ© ÙÙزارÙØ© ÙØت٠دبÙÙ٠اسÙØ© Ù٠دÙÙØ© اÙاØتÙاÙ.</p>

<p>ÙÙ٠تÙرÙر Ùشرت٠صØÙÙØ© اÙØ¥ÙدبÙدÙØªØ ÙÙÙ٠زÙØ¯Ø§Ù Ø¹Ø·Ø´Ø©Ø ÙÙ٠دبÙÙ٠اس٠درز٠ساب٠شغ٠٠Ùصب ÙÙص٠اÙاØتÙا٠اÙإسرائÙÙÙ Ù٠اÙÙÙاÙات اÙ٠تØدة بÙ٠عا٠٠1972 Ù1976Ø ÙعضÙÙا Ù٠اÙÙÙÙست Ø®Ùا٠دÙرات 1977 Ù1981Ø ÙÙØ°Ù٠بÙÙ 1984 Ù1988Ø ÙÙØدر زÙدا٠عطشة ٠٠بÙدة عسÙÙا اÙÙاÙعة Ù٠جب٠اÙÙر٠٠Ùرب ٠دÙÙØ© ØÙÙØ§Ø Ø£Ù &#8220;اÙدرÙز Ùا ÙستطÙعÙ٠اÙتأثÙر Ù٠سÙاسات إسرائÙ٠اÙخارجÙØ©Ø ÙÙÙÙ ÙÙÙ Ù٠اÙداخ٠تأثÙرا٠ÙÙعÙاÙØ ØÙØ« ÙتÙاعÙÙ٠٠ع اÙدÙÙØ©Ø Ø¨Ù Ø§ Ø£ÙÙÙ ÙتجÙدÙÙ Ù٠اÙخد٠ة اÙإجبارÙØ© Ù Ø«ÙÙ٠٠ث٠اÙÙÙÙØ¯Ø Ø£Ù ÙØ«Ùاث سÙÙات. Ù٠ا Ø£ÙÙÙ Ù ÙجÙدÙÙ ÙÙ Ù٠اÙأجÙزة اÙØ£Ù ÙÙØ©Ø Ø¹Ù٠ا٠أ٠بÙÙØ© اÙØ·Ùائ٠٠٠٠سÙÙ ÙÙ Ù٠سÙØÙÙÙ ÙبدÙØ ÙÙتØÙÙ٠باÙجÙØ´ ÙÙÙÙ Ø·ÙعاÙØ ÙÙذا ÙعÙ٠أÙÙÙ ÙتÙاضÙ٠رÙاتب&#8221;.</p>

<p><strong>ÙÙ ÙبÙغ عدد اÙدرÙز Ù٠جÙØ´ اÙاØتÙاÙØ</strong></p>

<p>ÙعÙ٠عÙس غاÙبÙØ© اÙعرب Ù٠اÙداخ٠اÙإسرائÙÙÙØ ÙÙجبر اÙدرÙز عÙ٠اÙخد٠ة اÙعسÙرÙØ© Ù٠جÙØ´ اÙاØتÙا٠اÙإسرائÙÙÙØ ØÙØ« تÙعتبر Ùذ٠اÙخد٠ة Ø¥Ùزا٠ÙØ© ÙÙ٠ت٠ا٠ا٠Ù٠ا ÙÙ ÙÙÙÙÙد. ÙتÙجة ÙÙذا اÙتجÙÙد اÙإجبارÙØ Ùشغ٠اÙعدÙد ٠٠أÙراد اÙطائÙØ© اÙدرزÙØ© Ù Ùاصب عسÙرÙØ© رÙÙعة Ù٠جÙØ´ اÙاØتÙاÙ.<br />

٠تشÙر اÙعدÙد ٠٠اÙتÙارÙر Ø¥Ù٠أ٠85% ٠٠أبÙاء اÙطائÙØ© اÙدرزÙØ© ÙؤدÙ٠اÙخد٠ة اÙعسÙرÙØ© Ù٠اÙجÙØ´ اÙإسرائÙÙÙØ ÙÙÙ Ùسبة تÙÙÙ Ùسبة اÙÙÙÙد اÙÙ ÙخرطÙÙ Ù٠جÙØ´ اÙاØتÙاÙ.<br />

ÙÙد أسÙر اÙخراطÙÙ Ù٠جÙØ´ اÙاØتÙا٠Ù٠شارÙتÙÙ ÙÙ ØرÙب اÙاØتÙا٠ع٠٠Ùت٠أÙثر Ù Ù 400 درز٠٠٠٠خد٠Ùا Ù٠صÙÙÙ ÙÙات اÙاØتÙاÙ. Ù Ùد اÙخرطÙا ÙÙÙاء اÙجÙÙد ÙÙ ÙØدات ٠تÙÙØ¹Ø©Ø Ùا٠أبرزÙا Ø£ÙÙÙØ© اÙ٠شاة اÙÙ Ø®ØªØ§Ø±Ø©Ø Ø¥Ù٠جاÙب ÙØدات اÙشرطة ÙØرس اÙØدÙد.<br />

Ù٠٠بÙ٠أبرز اÙشخصÙات اÙدرزÙØ© Ù٠جÙØ´ اÙاØتÙا٠اÙإسرائÙÙÙØ Ùبرز اÙجÙرا٠غسا٠عÙÙاÙØ Ø§ÙØ°Ù Ùاد ÙÙاء &#8220;غÙÙاÙÙ&#8221;Ø Ø£Øد أشÙر Ø£ÙÙÙØ© اÙ٠شاة اÙÙخبÙÙØ© Ù٠جÙØ´ اÙاØتÙاÙØ ÙÙد أصÙب بجرÙØ Ø®Ø·Ùرة Ø®Ùا٠Øرب غزة عا٠2014 بÙÙرا٠اÙÙ ÙاÙÙ Ø© اÙÙÙسطÙÙÙØ©Ø ÙÙشغ٠٠Ùصب Ù Ùس٠شؤÙ٠اÙأراض٠اÙÙÙسطÙÙÙØ© ÙÙ Ùزارة أ٠٠اÙاØتÙاÙ.</p>

<p>ÙÙÙ ÙÙ٠أÙ٠درز٠ÙÙ Ùذا اÙÙ ÙØµØ¨Ø ÙÙد سبÙÙ ÙÙ Ùذا اÙÙ Ùصب اÙجÙرا٠اÙدرز٠ÙÙ Ù٠أب٠رÙÙØ Ø¨Ø§ÙإضاÙØ© Ø¥ÙÙ Ø°ÙÙØ Ùبرز اÙعÙÙد Ø£ÙÙب ÙÙÙÙØ Ø§ÙØ°Ù Ùاد ÙØدتÙÙ Ù Ù ÙØدات اÙÙخبة Ù٠ا &#8220;Ø´ÙÙداغ&#8221; Ù&#8221;سÙÙرت غÙÙاÙÙ&#8221;Ø ÙÙشغ٠ØاÙÙا٠٠Ùصب Ùائد ÙÙاء &#8220;Ù ÙØ´ÙÙ&#8221; اÙ٠سؤÙ٠ع٠٠ÙØ·ÙØ© جÙÙÙ.<br />

ÙÙ٠عا٠2018Ø Ùت٠ضابط درز٠عÙÙ Ùد٠Ùتائب اÙÙسا٠عÙد٠ا Ùا٠ÙÙÙد ÙØدة إسرائÙÙÙØ© خاصة تسÙÙت Ø¥ÙÙ Ùطاع غزة.</p>

<p><strong>٠ت٠بدأ اÙخراط اÙدرÙز Ù٠جÙØ´ اÙاØتÙا٠اÙإسرائÙÙÙØ</strong></p>

<p>تختÙ٠اÙتÙدÙرات اÙإسرائÙÙÙØ© ØÙ٠اÙتارÙØ® اÙدÙÙÙ ÙاÙخراط اÙدرÙز Ù٠جÙØ´ اÙاØتÙاÙØ ÙÙÙ٠بعض اÙتÙارÙر تشÙر Ø¥Ù٠أ٠٠شارÙØ© اÙدرÙز بدأت Ù ÙØ° Ø¥Ùشاء دÙÙØ© اÙاØتÙا٠عا٠1948. ÙØ®Ùا٠تÙ٠اÙÙØªØ±Ø©Ø ØªØ·Ùع Ø£Ùراد ٠٠اÙطائÙØ© اÙدرزÙØ© ÙÙاÙض٠ا٠إÙ٠جÙØ´ اÙاØتÙا٠ض٠٠ÙتÙبة خاصة ض٠ت اÙدرÙز ÙاÙبد٠ÙاÙشرÙØ³Ø ÙØ°ÙÙ Ù٠إطار ٠ا أطÙ٠عÙÙÙ &#8220;ØÙ٠اÙد٠&#8221;Ø Ø§Ùذ٠شرعÙ٠دÙÙÙد ب٠غÙرÙÙÙØ Ø£Ù٠رئÙس Ùزراء ÙØÙÙÙ Ø© اÙاØتÙاÙØ Ø¥Ø° Ùعط٠اÙدرÙز ÙدÙÙØ© اÙاØتÙا٠د٠ÙÙ ÙÙØصÙÙ٠عÙ٠اÙأ٠اÙ.<br />

Ù٠عا٠1956Ø Ùبعد عÙد اتÙا٠٠ع زعÙ٠اÙطائÙØ© اÙدرزÙØ©Ø ØªÙ Ø³Ù ÙاÙÙÙ ÙÙرض اÙخد٠ة اÙعسÙرÙØ© اÙØ¥Ùزا٠ÙØ© عÙ٠اÙدرÙز Ù٠إسرائÙÙ.<br />

ÙÙ٠عا٠1974Ø ØªÙ ØªØ´ÙÙ٠اÙÙتÙبة اÙدرزÙØ© اÙ٠عرÙÙØ© باس٠&#8220;ØÙرÙ&#8221;Ø ÙÙÙ ÙØدة برÙØ© Ùظا٠ÙØ© Ù٠جÙØ´ اÙاØتÙا٠تتÙÙÙ Ù٠٠عظ٠Ùا ٠٠اÙجÙÙد اÙدرÙز.<br />

Ù ÙØ° بدء اÙتجÙÙد اÙإجبار٠ÙÙدرÙز Ù٠صÙÙ٠جÙØ´ اÙاØتÙا٠اÙإسرائÙÙÙ ÙØت٠ÙÙاÙØ© عا٠2022Ø Ø¨Ùغ عدد ÙتÙ٠جÙØ´ اÙاØتÙا٠٠٠أبÙاء اÙطائÙØ© اÙدرزÙØ© 429 جÙدÙÙا. Ù Ùذا اÙعدد Ùا Ùش٠٠عدد اÙÙتÙ٠اÙدرÙز اÙ٠جÙدÙÙ Ù٠جÙØ´ اÙاØتÙا٠خÙا٠اÙØرب اÙØاÙÙØ© عÙ٠غزة.<br />

ÙÙد اعتر٠رئÙس Ùزراء اÙاØتÙا٠ÙتÙÙاÙ٠بدÙرÙÙ ÙÙ ØÙظ أ٠٠اÙاØتÙاÙØ Ù٠ا Ø£Ùد ÙعÙÙÙ Ø´Ù٠عÙÙÙ ÙÙ٠دبÙÙ٠اس٠إسرائÙÙ٠عÙ٠أ٠تجÙÙد اÙدرÙز ÙÙ Øربة Ùطع٠بÙا اÙÙÙÙ ÙØ© اÙعربÙØ© ÙÙؤثر بÙا عÙ٠درÙز سÙرÙا ÙÙبÙاÙ.</p>

<p><strong>ÙÙ ÙÙا٠٠٠ÙرÙض ٠٠اÙدرÙز اÙخد٠ة Ù٠جÙØ´ اÙاØتÙا٠ÙÙ٠اذاØ</strong><br />

رغ٠اÙاÙغ٠اس اÙÙبÙر ÙÙدرÙز Ù٠اÙجÙØ´Ø ÙØ¥Ù ÙÙا٠Ùئة غÙر راضÙØ© ع٠استخدا٠اÙاØتÙا٠ÙÙÙ Ùأداة Ùت٠ضد شعبÙÙ Ø ÙÙد بدأت Ùسبة رÙض اÙدرÙز ÙÙخد٠ة اÙعسÙرÙØ© بجÙØ´ اÙاØتÙا٠باÙازدÙاد ٠ع اÙدÙاع ٠عار٠٠ع اÙÙÙسطÙÙÙÙÙØ ØªÙ Ø«Ùت Ù٠اÙتÙاضة اÙØجارة 1987Ø ÙاÙتÙاضة اÙØ£Ùص٠2000Ø ÙØرÙب غزة.<br />

Ùبعض شباب اÙدرÙز ÙرÙضÙÙ Ø٠٠اÙسÙØ§Ø Ø¶Ø¯ اÙشعب اÙÙÙسطÙÙÙØ ÙÙا ÙستطÙعÙ٠اÙاÙخراط Ù٠جÙØ´ Ùع٠٠عÙÙ Ù Ùع اÙÙÙسطÙÙÙÙ٠٠٠اÙÙصÙ٠إÙ٠أراضÙÙÙ Ø &#8220;Ùا ÙÙدر عÙ٠رÙع اÙسÙØ§Ø Ø¨Ùج٠شعبÙا&#8221;.</p>

<p>ÙÙد عبÙر اÙØ´ÙØ® Ù٠ر Ù٠ر Ù Ù &#8220;ÙجÙØ© اÙ٠بادرة اÙدرزÙØ©&#8221; Ù٠عا٠2019 ع٠رÙض اÙخد٠ة اÙإجبارÙØ© Ù٠اÙجÙØ´Ø Ù Ø³ØªÙدÙا Ø¥ÙÙ Ù ÙاÙÙ ÙÙÙ ÙØ© ÙÙØ·ÙÙØ© ÙأخÙاÙÙØ© ÙØ¥ÙساÙÙØ©. ÙصرÙØ ÙائÙÙا: &#8220;ÙØ٠عرب Ø£ÙØاØØ Ø´Ø§Ø¡Øª إسرائÙ٠أ٠أبت&#8221;Ø Ù Ø¹ØªØ¨Ø±Ùا أ٠إسرائÙ٠تسع٠Ùزرع اÙتÙرÙØ© بÙ٠أبÙاء اÙشعب اÙÙاØد ÙتجزئتÙ٠إÙÙ Ø·ÙائÙ.</p>

<p>Ù٠إطار اÙجÙÙد اÙرا٠ÙØ© ÙزÙادة اÙÙع٠ØÙ٠خطÙرة اÙتجÙÙد اÙإجبار٠ÙÙدرÙز Ù٠جÙØ´ اÙاØتÙاÙØ Ùظ٠ت &#8220;ÙجÙØ© اÙ٠بادرة اÙعربÙØ© اÙدرزÙØ©&#8221; ÙØÙ 265 Ùشاطا٠٠ÙاÙضا٠ÙÙتجÙÙد Ø®Ùا٠اÙÙترة Ù Ù 2012 Ø¥ÙÙ 2021Ø Ø¨Ø¬Ø§Ùب Øرا٠&#8220;أرÙض. شعب٠بÙØÙ ÙÙ&#8221;</p>

<p>ÙتشÙر تÙارÙر Ùدراسات Ø¥Ù٠تÙا٠٠اÙرÙض ÙÙخد٠ة اÙعسÙرÙØ© بÙ٠اÙدرÙز. ÙÙÙÙÙا Ùدراسة أجراÙا ٠ؤت٠ر ÙرتسÙÙÙا اÙسÙÙÙØ Ø¨Ùغ عدد اÙراÙضÙÙ ÙÙتجÙÙد بÙ٠اÙدرÙز 54%. ÙÙ٠ا أشارت دراسة أخر٠صادرة ع٠جا٠عة ØÙÙا Ø¥Ù٠أ٠65% ٠٠اÙدرÙز ÙرÙضÙ٠اÙخد٠ة اÙعسÙرÙØ©.</p>

<p>Ùذ٠اÙØ¥ØصائÙات دÙعت ٠ؤت٠ر ÙرتسÙÙÙا Ø¥Ù٠اÙتØØ°ÙØ±Ø Ø®Ùا٠دÙرتÙ٠٠تتاÙÙتÙÙØ Ù Ù ØªØ²Ø§Ùد ÙÙدا٠اÙدرÙز Ù٠صÙÙ٠اÙجÙØ´ اÙإسرائÙÙÙØ Ùدعا اÙجÙات اÙعسÙرÙØ© Ø¥Ù٠تÙØ«Ù٠جÙÙدÙا ÙاØتÙاء Ùذا اÙتÙجÙ.</p>

<p>Ù٠ع Ø°ÙÙØ ÙØ¥Ù ÙؤÙاء اÙراÙضÙÙ ÙÙاجÙÙÙ Ù ØاÙ٠ات عسÙرÙØ©Ø ØÙØ« تصدر بØÙÙ٠أØÙا٠باÙسج٠تتراÙØ Ø¨ÙÙ 5 Ù30 ÙÙÙ Ùا. Ùرغ٠اÙØ¥Ùراج عÙÙ٠بعد اÙتÙاء اÙÙ Ø¯Ø©Ø Ùت٠استدعاؤÙ٠٠جددÙا ÙÙ ØاÙ٠ات ٠٠اثÙØ© ÙÙ Ù ØاÙÙØ© ÙÙضغط عÙÙÙÙ ÙإجبارÙ٠عÙ٠اÙتراجع ع٠ÙرارÙÙ Ø Ùب٠تØÙÙÙ Ù ÙÙاتÙ٠إÙ٠اÙÙÙابة اÙعسÙرÙØ©.<br />

باÙإضاÙØ© ÙØ°ÙÙØ Ùر٠اÙÙØ«Ùر ٠٠اÙدرÙØ²Ø Ø£Ù Ø§ÙتجÙÙد اÙإجبار٠ÙÙ ÙØ´Ùع ÙÙطائÙØ© اÙدرزÙØ© ÙتØصÙ٠اÙ٠ساÙØ§Ø©Ø Ø¥Ø° تعرضÙا ÙسÙسÙØ© ٠٠اÙضربات ٠٠اÙ٠ؤسسة اÙسÙاسÙØ© ÙÙاØتÙاÙØ Ùخاصة Ù٠ظ٠اÙØÙÙ٠ات اÙÙÙ ÙÙÙØ© اÙ٠تطرÙØ© Ù٠اÙسÙÙات اÙأخÙرة.</p>

<p>ÙÙÙÙا٠Ùعدة تÙارÙر تشÙر Ø¥Ù٠أ٠ØاÙØ© اÙسخط تعÙد Ùعا٠2018Ø Ø¹Ùد٠ا تج٠ع عشرات اÙØ¢Ùا٠٠٠اÙ٠تظاÙرÙÙ Ù٠ت٠أبÙب ÙÙاØتجاج عÙÙ ÙاÙÙÙ &#8220;اÙدÙÙØ© اÙÙÙÙ ÙØ©&#8221; اÙإسرائÙÙ٠اÙÙ Ø«Ùر ÙÙجدÙ.</p>

<p>Ù٠ع س٠ÙاÙÙ٠اÙÙÙÙ ÙØ© اÙÙÙÙد٠Ù٠اÙÙÙÙست اÙإسرائÙÙÙØ ÙاÙØ°Ù ÙÙعر٠اÙاØتÙا٠بأÙ٠دÙÙØ© اÙÙÙÙ ÙØ© ÙÙشعب اÙÙÙÙد٠ÙØ£Ù &#8220;Ø٠٠٠ارسة تÙرÙر اÙ٠صÙر اÙÙÙÙ Ù Ù٠دÙÙØ© اÙاØتÙا٠خاص باÙشعب اÙÙÙÙد٠ÙÙØ·Ø Ø§Ø±ØªÙعت ٠زÙد ٠٠اÙأصÙات اÙ٠٠اثÙØ© ÙصÙت جÙاء برÙض اÙتجÙÙد اÙإجبار٠Ùربط ٠صÙرÙ٠٠ع اÙÙÙÙد.</p>

<p>ÙطاÙب اÙÙ ØتجÙ٠٠٠اÙدرÙز ØÙÙÙا إبطا٠ÙاÙÙ٠اÙÙÙÙ ÙØ© اÙجدÙد ÙتعدÙÙÙ. ÙÙا٠٠٠اÙشخصÙات اÙدرزÙØ© اÙبارزة اÙت٠شارÙت Ù٠بعض اÙÙ Ùاسبات ÙاÙاØتجاجات اÙدرزÙØ© اÙزعÙ٠اÙرÙØ٠اÙØ´ÙØ® Ù ÙÙ٠طرÙ٠اÙØ°Ù Ùا٠٠خاطبا٠اÙج٠Ùع: &#8220;رغ٠ÙÙائÙا اÙÙ Ø·Ù٠إÙا إ٠إسرائÙÙ Ùا تعتبرÙا Ù ÙاطÙÙ٠٠تساÙÙÙ.&#8221;</p>

<p>Ù٠ا Ùا٠٠٠اÙج٠ÙÙر Ø¥Ùا Ø£Ù Ùت٠ÙائÙاÙ: &#8220;اÙ٠ساÙاة! اÙ٠ساÙاة!&#8221; ÙرÙع اÙ٠شارÙÙÙ ÙاÙطات Ùتب عÙÙÙا: &#8220;إذا ÙÙا إخÙØ© ÙÙجب Ø£Ù ÙÙÙ٠٠تساÙÙÙ.&#8221;<br />

ÙÙد٠Ùادة اÙطائÙØ© اÙدرزÙØ© ØÙÙÙا ٠٠ض٠ÙÙÙ Ø«Ùاثة أعضاء ÙÙÙØ³ØªØ Ø§Ùت٠اسÙا ÙÙ ØÙÙ Ø© اÙعد٠اÙعÙÙا ضد اÙÙاÙÙÙØبدعÙ٠أÙ٠ب٠ثابة خطÙØ© ٠تطرÙØ© تشÙ٠ت٠ÙÙزا ضد اÙØ£ÙÙÙات Ù٠دÙÙØ© اÙاØتÙاÙ.<br />

Ø£Øد اÙØ£Ù Ø«ÙØ© اÙبارزة عÙÙ Ø°ÙÙ Ù٠اÙسØاب اÙÙÙÙب Ø£Ù Ùر ج٠ا٠٠٠اÙخد٠ة Ù٠جÙØ´ اÙاØتÙا٠Ù٠عا٠2018Ø ØÙØ« دعا اÙشباب عÙ٠رÙض سÙاسة اÙتجÙÙد اÙØ¥Ùزا٠٠ÙاÙع٠٠عÙ٠إÙÙائÙØ§Ø Ø§Øتجاجا٠عÙ٠اÙÙاÙÙÙ.<br />

ÙÙ٠عا٠2023Ø ÙاÙت ÙÙا٠عÙا٠ات أخر٠Ùغضب اÙدرÙز ٠ع اÙدÙاع اØتجاجات ÙاشتباÙات ج٠اÙÙرÙØ© Ù٠اÙ٠جت٠عات اÙدرزÙØ© Ù٠٠رتÙعات اÙجÙÙا٠اÙÙ Øت٠ضد بÙاء 23 تÙربÙÙÙا ÙÙرÙØ§Ø ØªØ¹Ù Ù Ø¨Ø§ÙطاÙØ© اÙÙظÙÙØ© Ù٠٠عرÙØ© ذات أبعاد سÙاسÙØ© ØÙØ« رأÙا أ٠٠شرÙع اÙتÙربÙÙات Ùعط٠اÙزراعة اÙدرزÙØ© ÙÙتعد٠عÙ٠أراضÙÙÙ .</p>

<p> ;</p>

أعلن تضامنه مع مطالبها..حزب أمازيغي يوجه رسالة قوية للقوي الكردية

<p>اÙرباط _ اÙش٠س ÙÙÙز</p>

<p>أعÙÙ Øزب تا٠ÙÙت ÙÙØرÙات اÙÙاشط Ù٠اÙÙ Ù ÙÙØ© اÙ٠غربÙØ© تضا٠Ù٠٠ع ٠ا Ùتعرض Ù٠اÙشعب اÙÙرد٠٠٠اÙتÙاÙات ÙØÙÙÙÙ Ù٠ؤا٠رات تستÙد٠ط٠س ÙÙÙت٠ÙØ«ÙاÙت٠ÙÙÙب ÙاستÙزا٠ثرÙاتÙ.<br />

ÙÙا٠اÙØزب Ù٠بÙا٠Ùص٠&#8220;اÙش٠س ÙÙÙز&#8221; Ùسخة Ù Ù٠إ٠اÙأ٠ازÙغ ÙاÙÙرد أ٠تÙ٠ترزØا٠تØت ÙÙر اÙاØتÙا٠اÙÙÙÙاتÙØ Ù Ù Ùرط اÙاستÙاب اÙÙÙÙات٠اÙذ٠ت٠تأطÙر شعÙبÙ٠ا ÙÙÙØ Ø¹Ø¨Ø± Ø£ÙدÙÙÙÙجÙØ© اÙÙÙÙ ÙØ© اÙعربÙØ© ÙØ¥ÙدÙÙÙÙجÙØ© اÙإسÙا٠اÙسÙاس٠اÙتعرÙب٠إÙدÙÙÙÙجÙØ© Ø£ÙÙÙÙØ© ÙضاÙا اÙشعÙب اÙأجÙبÙØ© ع٠ÙضÙاÙ٠اÙÙØ·ÙÙØ© اÙ٠صÙرÙØ© ÙاÙÙجÙدÙØ©Ø ÙÙذا ٠٠اÙ٠ؤا٠رات اÙدÙÙÙØ© ضدÙÙ Ùط٠س ÙÙÙ Ù٠ا اÙØضارÙØ© ÙاستبداÙÙا بأخر٠اÙبطاØÙØ© ÙاستسÙا٠ÙØ© ÙتÙاÙÙÙØ©Ø ÙصÙÙا ÙاستÙزا٠ثرÙاتÙ٠ا.<br />

Ùشدد اÙØزب عÙ٠إÙ٠اÙ٠بØ٠اÙشعÙب ÙاÙØ£Ù Ù Ù٠اÙØرÙØ© ÙاÙعد٠ÙاÙÙÙ٠اÙØ¥ÙساÙÙØ©Ø Ø¥ÙÙÙÙ Ùا Ùشر٠أÙسطÙا ÙعاÙÙ Ùا ÙÙÙ Ù Ùد٠تÙ٠اÙشعب اÙÙردÙØ Ù Ø«Ù Ùا عÙاÙات اÙصداÙØ© اÙÙØ·ÙØ¯Ø©Ø Øد اÙتÙØ£Ù Ø© بÙ٠اÙØ£Ù Ø© اÙأ٠ازÙغÙØ© ÙاÙØ£Ù Ø© اÙÙردÙØ©Ø Ø§Ùت٠ÙؤÙدÙا تارÙØ®Ù٠ا ÙÙضعÙ٠ا ÙعدÙÙ٠ا ÙÙضاÙÙ٠ا اÙ٠شتر٠ÙاÙ٠تشابÙØ ÙاÙسع٠ÙتطÙÙرÙا.<br />

Ùجدد اÙØزب اÙتأÙÙد عÙ٠ضرÙرة اØترا٠اÙا٠٠بأÙطارÙا ÙتÙظÙ٠اتÙا اÙسÙاسÙØ©Ø ÙÙÙØدة اÙترابÙØ© اÙ٠غربÙØ© اÙÙ ÙرÙØ© اÙØÙØ©Ø ÙÙاستÙرارÙا ÙØ£Ù ÙÙا. خاصة اÙÙا Ùعتبر عد٠ÙØدتÙا اÙترابÙØ© ÙÙ ÙÙس ٠رتبة عد٠ÙÙÙتÙا اÙج٠اعÙØ© اÙØÙØ©Ø ÙاØترا٠اÙØ£Ù Ø© اÙأ٠ازÙغÙØ© ب٠ختÙ٠أÙطارÙØ§Ø ÙÙØ®Ùارات اÙسÙÙ ÙØ© ÙاÙØضارÙØ©Ø Ø§Ùت٠ÙÙررÙا اÙÙØ±Ø¯Ø ÙØ´ÙÙ ÙضاÙاتÙÙ ÙطرÙا Ø£Ù Ø£Ù Ø©Ø Ù Ø¹ دع٠ÙÙ ÙØØ«Ù٠عÙ٠ضرÙرة تÙØÙد اÙرؤ٠ØÙ٠اÙ٠شترÙØ ÙاÙتØÙ٠باÙÙسبÙØ© ÙباÙÙبÙ٠باÙاعترا٠اÙ٠تباد٠باÙØ¢Ø®Ø±Ø Ø£Ù Ø© ÙÙطرÙا. ٠ع دعÙتÙا Ù٠ج٠Ùعة ٠٠تÙظÙ٠اتÙا اÙسÙاسÙØ© Ùاعادة اÙÙظر ÙÙ Ù ÙÙÙÙا ٠٠اÙÙØدة اÙترابÙØ© اÙ٠غربÙØ© اÙÙ ÙرÙØ©Ø ÙÙ٠دع٠Ùا ÙÙ Ù ÙتÙددÙا داخÙÙا ÙخارجÙا.</p>

<p><strong>أعداء اÙÙرد ÙاÙأ٠ازÙغ</strong></p>

<p>ÙÙص٠اÙبÙا٠Ù٠٠٠سÙرÙا ÙØزب اÙÙ٠اÙÙبÙاÙÙ ÙاÙØشد اÙشعب٠اÙعراÙÙ ÙاÙØÙتÙÙ٠اÙÙÙ ÙÙÙ٠اÙØ´ÙØ¹Ø©Ø ÙاÙ٠شرÙع اÙØ¥ÙراÙÙØ Ø£Ø¹Ø¯Ø§Ø¡ ٠شترÙÙÙ ÙÙÙرد ÙاÙ٠غرب اÙÙ ÙرÙØ Ù Ø¹Ø±Ø¨Ø§ ع٠دع٠٠ÙØرÙات اÙتØرر اÙعاÙÙ ÙØ© ب٠ا ÙÙ٠اÙتØرر اÙÙÙÙاتÙØ Ù Ù Ø§ÙاØتÙا٠ب٠ختÙ٠أشÙاÙ٠ب٠ا ÙÙ٠اÙاØتÙا٠اÙÙÙÙاتÙØ Ù Ù Ø§Ø¬Ù Ø³Ùادة Ù٠أ٠ة عÙ٠ارضÙا Ù٠٠ختÙ٠أÙطارÙÙ Ø§Ø ÙÙ ÙاÙÙ Ø© اÙتÙج٠اÙاستئصاÙÙ Ù٠ختÙ٠اÙØ¥ÙدÙÙÙÙجÙات اÙÙاÙدة اÙعدÙØ©Ø Ø§Ùت٠اØتÙت اÙبÙÙات اÙÙÙرÙØ© ÙÙ٠٠٠اÙأ٠ازÙغ ÙاÙÙرد ÙغÙرÙا ٠٠اÙØ£Ù Ù Ø ÙجعÙتÙÙ ÙÙ Ùضع اÙÙ ÙÙÙ ÙÙØ Ø§Ø³ØªÙØ§Ø¨Ø§Ø Øد تØÙ٠اÙعدÙد Ù ÙÙÙ ÙÙزÙ٠ب٠اÙÙاÙØ´ Ùذات٠اÙÙÙÙاتÙØ©Ø Ø§ØتÙارا ÙÙرÙا ÙÙا ÙØÙدا عÙÙÙا.</p>

<p>Ùجدد Øزب تا٠ÙÙت ÙÙØرÙات رÙض٠&#8220;ÙÙد٠ج اÙÙسر٠Ùأ٠تÙÙا اÙعرÙÙتÙ٠اÙأ٠ازÙغÙØ© ÙاÙÙ ÙردÙØ© ÙغÙرÙÙ Ø§Ø Ø¶Ù Ù Ø£Ù Ø© أخر٠ÙاØÙØ© ÙÙ٠ا تارÙØ®ÙØ§Ø ÙÙ٠اÙد٠ج اÙØ°Ù ÙعاÙÙ Ù Ù٠ج٠ÙØ¹Ø§Ø ØªØ§Ø±Ø© باس٠اÙعر٠Ùتارة باس٠اÙدÙÙØ ÙاÙعر٠ÙاÙدÙ٠برÙئا٠٠٠٠ÙضÙع اÙÙÙÙØ© ÙÙا عÙاÙØ© ÙÙ٠ا بÙØ Ù٠اÙ٠اÙÙصÙ٠عبر٠ÙÙاستبدا٠اÙÙÙÙات٠اÙÙÙÙ ÙÙÙÙÙØ© اÙج٠اعÙØ© ÙÙÙ ÙاØدة ٠٠أ٠تÙÙØ§Ø ÙجعÙÙ٠ا ٠جرد Ø°Ùر٠Ù٠إØد٠أرÙا٠صÙØات اÙتارÙØ®Ø Ùتابعة ÙÙØ§Ø Ø§Ùدثرث.&#8221;</p>

<p>Ùعبر اÙØزب ع٠إداÙت٠اÙÙÙÙØ© ÙÙÙ٠ع ÙاÙإرÙاب ÙاÙتضÙÙ٠اÙØ°Ù Ùتعرض ÙÙ Ù٠٠٠اÙأ٠ازÙغ ÙاÙÙرد ÙغÙرÙ٠ا ÙÙ ÙضاÙÙ٠ا ٠٠اج٠اÙتØرر اÙÙÙÙاتÙØ ÙاÙØ°Ù Ù٠ارس Ù٠غاÙب٠٠٠طر٠أ٠ازÙغ ÙÙÙرد اÙسربÙس ÙاÙخد٠ة ÙÙÙاÙØ¯Ø ÙÙ ÙÙ٠أرض٠Ùضد بÙ٠جÙدتÙØ Ø¯Ø§Ø¹Ùا اÙأ٠ازÙغ ÙاÙÙرد Ùتع٠Ù٠اÙرÙابط ÙاÙعÙاÙات Ùتباد٠اÙخبرات بÙÙÙÙ Ø§Ø Ø¯Ø¹Ù Ø§ ÙÙضاÙÙ٠ا اÙسÙÙ Ù ÙاÙØضارÙØ ÙاÙع٠٠عÙ٠تÙعÙØ© شعÙبÙ٠ا بÙضÙتÙÙ Ø§Ø ÙاÙتعرÙ٠بÙا دÙÙÙا ÙØ£Ù Ù ÙØ§Ø ÙÙضÙØ© أ٠تÙÙ Ù ØتÙتÙÙ ÙÙÙاتÙØ§Ø ØªÙاضÙا٠٠٠اج٠اÙتØرر Ù ÙÙ.</p>

<p>Ùخت٠Øزب Øزب تا٠ÙÙت ÙÙØرÙات بÙاÙ٠باÙ٠طاÙبة باÙاÙراج اÙÙÙر٠ÙباÙØرÙØ© اÙÙÙرÙØ© Ùج٠Ùع اÙ٠عتÙÙÙ٠اÙسÙاسÙÙ٠اÙأ٠ازÙغ ÙاÙÙÙرد Ù٠عتÙÙ٠باÙ٠شعÙب اÙا٠٠اÙتÙاÙØ© ÙÙتØرر اÙÙÙÙاتÙØ Ø£Ø±Ø¶Ø§ بÙغتÙا ÙØ¥ÙساÙÙا ÙÙÙÙ Ùا اÙØضارÙØ© ÙثرÙاتÙا.</p>

<p> ;</p>

بعد تصريحاته بباريس..نشطاء أمازيغ يوجهون رسالة لـ الرئيس الموريتاني

<p>اÙÙاÙرة _ اÙش٠س ÙÙÙز</p>

<p>أعرب اÙعدÙد Ù Ù Ùشطاء اÙØرÙØ© اÙأ٠ازÙغÙØ© ع٠تÙدÙرÙÙ ÙÙÙرار اÙذ٠أصدر٠اÙرئÙس اÙÙ ÙرÙتاÙ٠باÙاغترا٠باÙأ٠ازÙغ ÙØ£Øد Ù ÙÙÙات اÙشعب اÙÙ ÙرÙتاÙÙ.</p>

<p>ÙبØسب اÙرساÙØ© اÙت٠ÙصÙت &#8220;اÙش٠س ÙÙÙز&#8221; Ùسخة Ù ÙÙا Ùإ٠اÙÙشطاء اÙأ٠ازÙغ ÙاÙÙعاÙÙات اÙ٠دÙÙØ© اÙا٠ازÙغÙØ© باÙشر٠اÙØ£Ùسط ÙدÙ٠اÙÙ Ùجر Ùسج٠بارتÙØ§Ø ÙبÙر إعترا٠Ùخا٠ة رئÙس اÙج٠ÙÙرÙØ© اÙإسÙا٠ÙØ© اÙÙ ÙرÙتاÙ٠اÙسÙد Ù Ø٠د ÙÙد اÙØ´ÙØ® اÙغزÙاÙ٠باÙأ٠ازÙغ ÙÙ ÙÙ٠أساس٠ÙأصÙ٠ب٠ÙرتاÙÙØ§Ø Ø¥Ù٠جاÙب Ù٠٠٠اÙعرب ÙاÙØ£ÙارÙØ©Ø ÙØ°ÙÙ Ù٠إطار ÙÙ٠ت٠اÙت٠أÙÙاÙا اÙج٠عة 4 Ø£ÙتÙبر 2024 Ù٠٠عÙد اÙدراسات اÙسÙاسÙØ© باÙعاص٠ة اÙÙرÙسÙØ© &#8220;بارÙس&#8221; ØÙØ« Ùا٠Ùخا٠ت٠: &#8220;ÙØÙ ÙÙ Ù ÙرتاÙÙا ٠٠ش٠ا٠اÙصØراء اÙÙبر٠ÙجÙÙبÙا عÙÙ Øد سÙØ§Ø¡Ø ÙØ٠بÙض ÙسÙØ¯Ø ÙØ٠عرب Ùأ٠ازÙغ ÙØ£ÙارÙØ©&#8221;.</p>

<p>Ùاعتبر اÙبÙا٠أ٠تصرÙØات اÙرئÙس اÙÙ ÙرÙتاÙ٠تؤÙد اÙØÙÙÙØ© اÙتارÙØ®ÙØ© اÙØ³Ø§Ø·Ø¹Ø©Ø ÙÙ٠بÙاد Ø´ÙÙÙØ· أرض أ٠ازÙغÙØ© صÙع ÙÙÙا اÙأ٠ازÙغ اÙ٠رابطÙÙ Øضارة Ù ÙرÙتاÙÙا ÙØ«ÙاÙØ© شعبÙا اÙت٠إØتضÙت اÙØ«ÙاÙتÙ٠اÙعربÙØ© ÙاÙØ£ÙرÙÙÙØ©Ø Ø¯Ù٠أ٠تÙرط ÙÙ ÙÙÙتÙا ÙØ«ÙاÙتÙا اÙأصÙÙØ© اÙÙاضØØ© ÙÙعÙا٠Ù٠اÙ٠س٠Ùات ÙاÙطبÙÙÙÙ Ùا ÙاÙÙغة اÙÙ ØÙÙØ© اÙعرÙÙØ©.</p>

<p>ÙÙر٠اÙÙشطاء اÙأ٠ازÙع Ø£Ù ÙÙÙ Ø© اÙرئÙس اÙÙ ÙرÙتاÙ٠تعتبر ٠ؤشرا Ø¥ÙجابÙا عÙ٠اÙ٠صاÙØØ© ٠ع اÙذات Ù٠ع اÙØÙÙÙØ© اÙتارÙØ®ÙØ© اÙت٠طاÙÙا اÙط٠س ÙاÙإخÙاء Ù٠ظرÙ٠تارÙØ®ÙØ© ٠عÙÙØ© عرÙت سÙطرة ÙÙر Ø£Øاد٠إÙصائ٠تجا٠اÙأ٠ازÙغ ÙÙÙÙتÙÙ ÙÙجÙدÙÙ Ø Ø¨Ø§Ùرغ٠٠٠ÙÙ٠اÙأ٠ازÙغ ÙÙ Ù ÙرÙتاÙÙا (Ø£ØÙاد اÙ٠رابطÙÙ) صÙاع Øضارة Ù ÙرتاÙÙا Ù٠جدÙا اÙتÙÙد.</p>

<p>Ùدعا اÙÙشطاء اÙرئÙس اÙÙ ÙرÙتاÙÙ ÙÙسÙر Ù٠٠سار اÙ٠صاÙØØ© ٠ع Ù٠٠ا Ù٠أ٠ازÙغ٠٠ÙرتاÙÙØ Ù Ù ÙÙÙØ©Ø Ø«ÙاÙØ© ÙÙØºØ©Ø ÙاÙإعترا٠بÙھجة &#8220;زÙاگة &#8221; Ùغة أ٠ازÙغ Ù ÙرÙتاÙÙا اÙأصÙÙØ© ÙÙغة ÙØ·ÙÙØ©Ø ÙاÙع٠٠عÙÙ Ø٠اÙتÙا ٠٠اÙØ¥ÙÙØ±Ø§Ø¶Ø Ùدع٠٠بادرات اÙأ٠ازÙغ Ù٠إØÙائÙا ÙاÙع٠٠عÙ٠تÙظÙÙ Ùسائ٠اÙدÙÙØ© ٠٠إعÙا٠Ù٠ؤسسات تربÙÙØ© Ù٠تصØÙØ Ø§ÙÙظرة اÙسÙبÙØ© اÙت٠أÙصÙÙا اÙ٠جت٠ع ب٠تØدث٠تÙ٠اÙÙھجة باÙجÙÙب.</p>

<p>داعÙÙ ÙÙ ÙÙس اÙÙÙت Ø¥Ù٠اÙÙØªØ§Ø Ù ÙرÙتاÙ٠عÙ٠اÙإخÙØ© اÙأ٠ازÙغ بدÙ٠اÙجÙار ÙتÙظÙ٠اتÙÙ ÙاÙإستÙادة ٠٠تجاربÙÙ ÙÙ Ø٠اÙØ© اÙÙ ÙرÙØ« اÙأ٠ازÙغÙØ Ø¨Ø¹Ùدا ع٠٠ØاÙÙات اÙبعض اÙÙÙ٠٠٠اÙ٠طاÙب اÙØÙÙÙÙØ© اÙطبÙعÙØ© ÙÙتÙظÙ٠ات اÙأ٠ازÙغÙØ© ÙتشÙÙÙ ÙضاÙÙØ§Ø Ùا ÙØ´ÙØ¡ سÙÙ Ùأد Ù ÙرÙØ«Ùا اÙأصÙ٠اÙØ°Ù ÙÙ Ù ÙرÙØ« إشترÙÙا٠٠ع باÙ٠اÙÙ ÙÙÙات اÙÙ ÙرتاÙÙØ© باعتبارÙا ابÙاء Ùذ٠اÙأرض اÙØ·Ùبة اÙت٠أخذت اس٠&#8220;Ù ÙرÙتاÙÙا&#8221;</p>

<p> ;</p>

<p> ;</p>

تدشين المبادرة الأمازيغية لحرية عبد الله أوجلان..شاهد

<p>اÙÙاÙرة _ اÙش٠س ÙÙÙز</p>

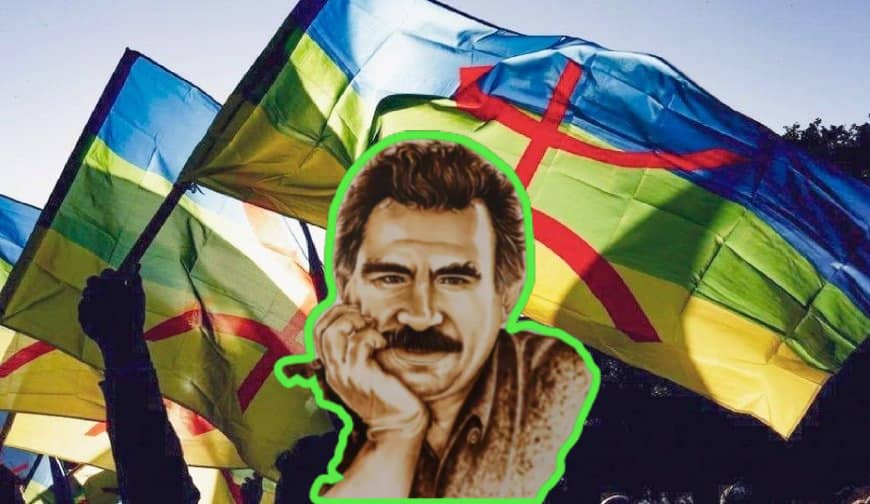

<p>أعÙ٠عدد Ù Ù Ùشطاء اÙØرÙØ© اÙأ٠ازÙغÙØ©Ø Ø£Ù Ø³ اÙØ£Ø±Ø¨Ø¹Ø§Ø¡Ø Ø¹Ù ØªØ£Ø³Ùس اÙ٠بادرة اÙأ٠ازÙغÙØ© ÙØرÙØ© اÙÙ Ùاض٠اÙÙرد٠عبد اÙÙ٠أÙجÙا٠#اÙØرÙØ©_اÙØ¢Ù ÙØ°Ù٠باÙتزا٠٠٠ع اÙØ°Ùر٠اÙÙ25 Ùع٠ÙÙØ© خط٠ÙØ¥Øتجاز ÙاÙÙ Ùاض٠اÙÙرد٠عبد اÙÙ٠أÙجÙاÙØ ÙØ°Ù٠بÙا٠٠تÙÙز.</p>

<p>ھذا ÙÙد جاء Ù٠اÙبÙا٠: &#8220;Ø¥Ù٠اÙÙا٠٠Ùا باÙØÙ ÙاÙعد٠ÙاÙØ¥ÙساÙÙØ© ÙرÙع اÙظÙÙ ÙبÙØدة ٠صÙر اÙشعÙب اÙت٠تÙاض٠٠٠أج٠اÙØرÙØ© ÙاÙدÙÙ ÙراطÙØ© Ù٠اÙÙ ÙØ·ÙØ©Ø ÙررÙا ÙØ٠اÙÙ ÙÙعÙ٠أدÙØ§Ú¾Ø Ù Ù Ø§ÙÙ Ùت٠ÙÙ ÙÙØرÙØ© اÙأ٠ازÙغÙØ©Ø ØªØ£Ø³Ùس ٠بادرة ÙتعرÙ٠اÙرأ٠اÙعا٠اÙأ٠ازÙغ٠بÙضÙØ© Ø£ÙجÙا٠ÙاÙÙضÙØ© اÙÙردÙØ©.. ÙدÙعÙا Ø¥ÙÙ Ø°Ù٠اÙعÙاÙات اÙÙØ·Ùدة اÙت٠تربط شعبÙا اÙأ٠ازÙغ٠باÙشعب اÙÙرد٠اÙØ´ÙÙÙØ ÙاÙت٠ÙرÙد تطÙÙرÙØ§Ø ÙÙØ°Ù٠تشاب٠Ùت٠اث٠ظرÙÙÙا اÙÙاسÙØ© Ù٠اتعرضÙا ÙÙا ٠٠اÙ٠٠ارسات اÙØ£ØادÙØ© ÙÙ ØاÙÙات ط٠س اÙÙÙÙØ© ÙاÙÙغة ÙاÙØ«ÙاÙØ© اÙأصÙÙØ© ÙشعبÙÙØ§Ø Ù٠سÙرتÙا اÙÙضاÙÙØ© اÙ٠ست٠رة Ù ÙØ° عشرات اÙسÙÙÙÙØ Ø¥Ù٠اÙØد اÙذ٠أطÙ٠عÙÙÙا &#8220;اÙشعبÙ٠اÙتÙØ£Ù ÙÙ&#8221; رغ٠أÙÙا غÙر ٠تجاÙرÙÙ٠جغراÙÙا ÙÙÙ ÙÙتÙ٠تارÙØ®ÙØ§Ø ÙÙÙÙ Ù Ù ØاÙ٠تصÙÙتÙا ÙاØد Ù Ù ØÙØ« اÙØ°ÙÙÙØ© اÙØ£ØادÙØ© ÙاÙسÙÙ٠اÙÙسرÙ&#8221;</p>

<p>Ù٠٠جاÙبھا صرØت أ٠اÙ٠اÙÙشاØÙ _ Ù Ù Ø«ÙØ© أ٠ازÙغ ٠صر ب٠Ùظ٠ة اÙÙÙÙجرÙس اÙعاÙÙ Ù ÙÙ Ùس٠اÙ٠بادرة : &#8220;بأ٠اÙشعب اÙÙرد٠عاÙÙ ÙÙعاÙ٠٠٠د٠جا٠ÙسرÙا Ùشتات ÙÙھر Ùإضطھاد تص٠إÙÙ Øد اÙإبادة ج٠اعÙØ©Ø ÙØ£Ù Ùائدھ٠عبد اÙÙ٠أÙجÙا٠اÙØ°Ù ÙÙ ÙÙ Ù ÙØªØ§Ø Ø٠اÙÙضÙØ© اÙÙردÙØ© Ùتعرض Ù ÙØ° 25 سÙØ© Ù٠٠ارسات غÙر ÙاÙÙÙÙØ© ÙغÙر Ø¥ÙساÙÙØ©Ø ÙأخرÙا ÙÙ ÙØ° Ø«Ùاثة سÙÙات ÙÙصÙØ ØÙØ« ÙÙ ØªØ³Ù Ø Ø§ÙسÙطات اÙترÙÙØ© بأ٠ÙÙتÙ٠ب٠Øا٠ÙÙÙ ÙØ£ÙÙÙ ÙÙ ØاÙØ© تجاÙز ÙÙ٠اÙÙÙاÙÙÙÙ Øت٠اÙÙاÙÙ٠اÙترÙÙ ÙÙسÙ&#8221;</p>

<p><amp-youtube layout="responsive" width="840" height="473" data-videoid="uVBCrjpRHbE" title="إعÙا٠اÙ٠بادرة اÙأ٠ازÙغÙØ© ÙØرÙØ© اÙÙ Ùاض٠اÙÙرد٠عبد اÙÙ٠أÙجÙا٠#اÙØرÙØ©_اÙØ¢Ù"><a placeholder href="https://www.youtube.com/watch?v=uVBCrjpRHbE"><img src="https://i.ytimg.com/vi/uVBCrjpRHbE/hqdefault.jpg" layout="fill" object-fit="cover" alt="إعÙا٠اÙ٠بادرة اÙأ٠ازÙغÙØ© ÙØرÙØ© اÙÙ Ùاض٠اÙÙرد٠عبد اÙÙ٠أÙجÙا٠#اÙØرÙØ©_اÙØ¢Ù"></a></amp-youtube></p>

<p>ÙأضاÙت اÙÙشاØÙ : &#8221; بأ٠اÙ٠بادرة اÙأ٠ازÙغÙØ© ستع٠٠عÙ٠اÙ٠ستÙ٠اÙØ«ÙاÙÙ ÙاÙإعÙا٠٠ÙاÙØÙÙÙÙ ÙاÙÙÙÙØ ÙتعرÙ٠اÙشعب اÙأ٠ازÙغ٠باÙÙضÙØ© اÙÙردÙØ© عا٠ة ÙبÙضÙØ© عبد اÙÙ٠أÙجÙØ§Ù Ø®Ø§ØµØ©Ø ÙØ£Ùضا٠Øشد اÙتأÙÙد اÙشعب٠ÙÙضغط عÙ٠اÙÙظا٠اÙترÙ٠٠٠أج٠إطÙا٠سراØÙ&#8221;</p>

<p>جدÙر باÙØ°Ùر أ٠اÙÙ Ùاض٠اÙÙرد٠عبد اÙÙ٠أÙجÙا٠Ùا٠Ùد تعرض ÙÙخط٠٠٠Ùب٠اÙسÙطات اÙترÙÙØ© عا٠1999 أثÙاء تÙاجد٠ÙÙ ÙÙÙÙØ§Ø ÙÚ¾Ù Ù Øتجر Ù ÙØ° Ø°Ù٠اÙتارÙØ® Ù٠سج٠جزÙرة أ٠راÙ٠اÙشدÙد اÙØØ±Ø§Ø³Ø©Ø ÙÙ ØرÙÙ Ù Ù ÙاÙØ© اÙØÙÙ٠اÙت٠٠٠اÙÙ ÙرÙض Ø£Ù Ùت٠تع بھا ج٠Ùع اÙسجÙاء.</p>

“ساول س إلس نك” حملة للدفاع عن اللغة الأمازيغية في المغرب

<p>٠تابعات _ اÙش٠س ÙÙÙز</p>

<p>Ùا Ùزا٠ÙÙاش اÙÙغة ÙاÙÙÙÙØ© Ù٠اÙ٠غرب ØØ§Ø¶Ø±Ø§Ø ÙبÙÙØ©Ø Ù٠٠ختÙ٠اÙÙÙاشات اÙع٠ÙÙ ÙØ© ÙØ°Ù٠باÙتزا٠٠٠ع ÙعاÙÙات أ٠ازÙغÙØ© Ø£ØÙت اÙÙÙاش ٠٠جدÙد Ùذ٠اÙÙ Ø±Ø©Ø Ù Ø¹ اÙØ·Ùا٠ع٠ÙÙØ© اÙØ¥Øصاء اÙعا٠ÙÙسÙا٠ÙاÙسÙÙÙ 2024Ø Ù Ø·Ùع Ø´Ùر سبت٠بر Ù٠اÙ٠غرب.</p>

<p><strong>“ساÙ٠س Ø¥Ùس ÙÙ”…</strong><br />

“ساÙ٠س Ø¥Ùس ÙÙ”Ø “تØدث ÙØºØªÙ”Ø ØÙ ÙØ© أطÙÙتÙا ÙعاÙÙات أ٠ازÙغÙØ© عÙÙ Ù ÙاÙع اÙتÙاص٠اÙاجت٠اعÙØ ØªØ¯Ø¹Ù Ø§ÙÙ ÙاطÙÙ٠اÙأ٠ازÙغ Ø¥Ù٠اÙØرص عÙ٠تÙدÙ٠اÙإجابات ÙÙباØØ«ÙÙ Ù٠اÙØ¥Øصاء بأÙسÙتÙ٠اÙأ٠ازÙغÙØ©.</p>

<p>ØÙ ÙØ© تÙد٠إÙÙ ØØ« اÙأ٠ازÙغ عÙ٠إعÙا٠ÙÙÙتÙ٠اÙØÙÙÙÙØ© باÙإجابة باÙÙغة اÙرس٠ÙØ© اÙثاÙÙØ© Ù٠اÙÙ Ù ÙÙØ©.</p>

<p>Ùذ٠اÙØÙ ÙØ© جاءت ٠٠أج٠تÙاد٠تÙرار ÙÙس سÙÙارÙ٠إØصاء 2014Ø Ø§Ùذ٠عرÙØ Øسب Ùشطاء أ٠ازÙØºØ Ùتائج Ù Ø´ÙÙØ© ÙÙارثÙØ© Ù٠٠ا Ùخص عدد اÙأ٠ازÙغ Ù٠اÙÙ Ù ÙÙØ©Ø Ø§ÙØ°Ù ÙÙ Ùتعد ÙÙ٠اÙÙتائج 30%Ø Ø§ÙØ´ÙØ¡ اÙذ٠اعتبرÙا Ø£ÙÙÙØ© Ù٠اÙبÙاد.</p>

<p>خطÙØ© Ùص٠صداÙا Ø¥Ù٠اÙÙ ÙدÙبÙØ© اÙسا٠ÙØ© ÙÙتخطÙØ·Ø ØÙØ« Ø³Ø§Ø±Ø¹ØªØ Ù٠خطÙØ© Ù ØªØ£Ø®Ø±Ø©Ø ØªØت ضغط اÙÙÙØ¯Ø Ø¥ÙÙ Ù ØاÙÙØ© استدرا٠إÙ٠ا٠إدراج اÙÙغة اÙأ٠ازÙغÙØ© Ù٠ع٠ÙÙØ© اÙØ¥Øصاء.</p>

<p>بعد٠ا Ùد٠ت اÙÙ ÙدÙبÙØ© ÙاÙØ© ÙدÙاتÙا ÙØÙ ÙاتÙا باÙÙغة اÙعربÙØ© ÙاÙÙرÙسÙØ© ÙÙØ·Ø Ùشرت بعد Ø°ÙÙØ Ø¹ÙÙ Ù ÙصاتÙا اÙاجت٠اعÙØ©Ø Ù ÙØ´Ùرات ØÙ٠ع٠ÙÙØ© اÙØ¥Øصاء باÙÙغة اÙأ٠ازÙغÙØ©Ø Ù٠ا ردت عÙÙ Ùسا٠٠ÙدÙبÙا اÙسا٠٠أØ٠د ÙØÙÙÙ ÙØ Ø®Ùا٠ÙدÙØ© ÙإطÙا٠اÙØ¥Øصاء اÙعا٠ÙÙسÙÙÙØ Ø¨Ø£Ù Ùذا اÙأخÙر ÙÙس إثÙÙا أ٠عرÙÙا.</p>

<p>اÙØÙÙÙ Ù ÙاÙØ Ø£ÙØ¶Ø§Ø Ø¥Ù Ø§Ù٠راÙبÙÙ ÙاÙباØØ«Ù٠ت٠اختÙارÙ٠عÙ٠أساس استÙعابÙÙ Ù٠عطÙات اÙØ§Ø³ØªÙ Ø§Ø±Ø©Ø ÙÙ٠تغÙÙ ÙØ°Ù٠اÙÙدرة عÙ٠اÙتÙاص٠باÙأ٠ازÙغÙØ©.</p>

<p><strong>Ø¥Øصاء ٠ؤدÙجØ</strong><br />

Øت٠Ùا ÙÙÙ٠اÙأ٠ر بشÙÙ Ø®Ø§Ø·Ø¦Ø Ùا ÙÙÙÙ ÙØس٠باÙرÙ٠أ٠ع٠ÙÙØ© اÙØ¥Øصاء تظ٠ضرÙرÙØ© ÙÙ٠بÙد.</p>

<p>ع٠ÙÙØ© Ùت٠٠٠خÙاÙÙا دراسة اÙتØÙÙات اÙ٠جت٠عÙØ©Ø Ù Ù Ø®Ùا٠عدد اÙأسر ÙاÙسÙا٠ÙاÙÙ ÙاطÙØ Ù Ù Ø£Ø¬Ù Ø¥Ø¹Ø¯Ø§Ø¯ خطط تÙÙ ÙÙØ© Ùبرا٠ج تراع٠ØاجÙات اÙسÙاÙ.</p>

<p>ÙØس٠باÙرÙÙ Ø Ø§ÙإعÙا٠٠ÙاÙباØØ« Ù٠اÙØ«ÙاÙØ© اÙأ٠ازÙغÙØ©Ø ÙؤÙد Ù٠تصرÙØ Ø¨Øسب صØÙÙØ© &#8220;Ù٠راÙاÙا&#8221; اÙ٠غربÙØ©Ø Ø¹Ù٠أ٠ÙÙا٠سÙØ¡ ÙÙÙ Ø ÙجÙ٠٠٠طر٠اÙ٠سؤÙÙÙ٠عÙ٠ع٠ÙÙØ© اÙØ¥ØØµØ§Ø¡Ø Ø¨Ø§ÙخطÙات ÙاÙأشÙاط اÙÙبÙرة اÙت٠ÙطعÙا اÙ٠غرب Ù٠ترسÙ٠اÙÙغة اÙأ٠ازÙغÙØ© ÙدسترتÙا.</p>

<p>٠سؤÙÙ٠اÙÙ ÙدÙبÙØ© Ùا ÙأخذÙ٠بعÙ٠اÙØ§Ø¹ØªØ¨Ø§Ø±Ø ÙÙÙ ÙØس٠باÙرÙÙ Ø Ù٠٠ا ÙÙع Ù٠اÙ٠غرب Ù ÙØ° خطاب أجدÙر سÙØ© 2001Ø Ù٠ا تÙا Ø°Ù٠٠٠إÙجازات ٠ؤسساتÙØ© ÙÙ٠ا Ùخص اÙÙغة اÙأ٠ازÙغÙØ©.</p>

<p>Ø£Ùا تشÙÙ ÙÙ Ùذ٠اÙخطÙات تØÙÙا جدÙدا Ù٠اÙÙ ØºØ±Ø¨Ø Ùتساء٠ÙØس٠باÙرÙÙ Ø Ù Ø¹ØªØ¨Ø±Ø§ أ٠اÙØ¥Øصاء اÙساب٠عر٠اختÙاÙØ§ØªØ Ùخرج بÙتائج ÙارثÙØ© ÙÙ Ø´ÙÙØ© ÙÙ٠ا Ùخص اÙÙاطÙÙ٠باÙÙغة اÙأ٠ازÙغÙØ©Ø Ø§Ùت٠أصبØت Ùغة رس٠ÙØ© Ù ÙØ° دستÙر 2011.</p>

<p>اÙإعÙا٠٠ÙاÙباØØ« Ù٠اÙØ«ÙاÙØ© اÙأ٠ازÙغÙØ© ÙضÙÙ Ù٠تصرÙØÙ Ù٠راÙاÙا: “اختÙاÙات ظÙرت Ù ÙØ° اÙبداÙØ©Ø Ù Ù Ø®Ùا٠ÙجÙد است٠ارتÙÙØ ÙاØدة ÙصÙرة ÙاÙأخر٠٠طÙÙØ©.</p>

<p>باÙÙسبة Ùسؤا٠اÙÙغات Ùا ÙÙجد Ø¥Ùا Ù٠اÙاست٠ارة اÙÙ Ø·ÙÙØ©Ø Ù Ø¹ اÙعÙ٠أ٠٠ج٠Ùعة ٠٠اÙأصدÙاء اÙÙاطÙÙ٠باÙÙسا٠اÙأ٠ازÙغÙØ ØªÙ Ø¥ØصاؤÙÙ Ù Ù Ø®Ùا٠اÙاست٠ارة اÙÙصÙرة اÙت٠Ùا تض٠سؤا٠اÙÙغات“.</p>

<p>٠٠جاÙبÙØ Ùعدد عاد٠أداسÙÙØ Ø§ÙÙاشط اÙأ٠ازÙغÙØ ÙÙ Ùس٠ÙÙئة شباب تا٠سÙا اÙأ٠ازÙغÙØ Ø§Ùأسباب Ùراء اÙØÙ ÙØ©.</p>

<p>ÙÙÙ٠عاد٠أداسÙÙ Ù٠تصرÙØ Ø®Øµ ب٠٠راÙاÙا: “اÙأسباب Ùراء اÙØÙ ÙØ© راجعة باÙأساس Ø¥Ù٠عد٠تÙبÙÙا تÙرار Ù ÙزÙØ© 2014Ø ØÙ٠صرØت Ù ÙدÙبÙØ© اÙتخطÙØ· Ø£Ù Ùسبة اÙÙاطÙÙ٠باÙأ٠ازÙغÙØ© باÙ٠غرب Ùا ÙتجاÙز 30%“.</p>

<p>اÙ٠تØدث ÙضÙÙ: “اÙÙ ÙدÙبÙØ© Ù٠إØصائÙا ÙÙذ٠اÙسÙØ©Ø Ø£Ø¨Ø§Ùت ع٠طر٠ÙÙتØÙÙ Ù٠اÙÙتÙجة Ùب٠ظÙÙرÙØ§Ø Ø¨ØÙØ« اعت٠دت است٠ارتÙÙØ ÙÙÙا ÙØ·Ø±Ø Ø§ÙسؤاÙ: Ù٠اذا ÙÙ ÙخبرÙا اÙÙ ÙدÙب اÙسا٠٠بÙجÙد است٠ارتÙÙØ ÙÙا Ùعر٠اÙØÙÙ Ø© Ù Ù ÙجÙدÙ٠ا ٠عا. ÙØ°ÙÙ Ùتتظر تÙضÙØات ٠٠اÙجÙات اÙ٠سؤÙÙØ©”.</p>

<p><strong>Ø¥Ùصاء ÙغÙÙØ</strong><br />

Ù٠ظ٠Ùذا اÙسÙاÙØ ÙØ·Ø±Ø Ø§ÙÙاشطÙ٠اÙأ٠ازÙغÙÙ٠سؤاÙا Ù Ù٠ا ØÙ٠٠د٠٠ÙضÙعÙØ© Ùتائج اÙØ¥Øصاء.</p>

<p>ÙجÙب اÙإعÙا٠٠ÙاÙباØØ« Ù٠اÙØ«ÙاÙØ© اÙأ٠ازÙغÙØ©Ø ÙØس٠باÙرÙÙ : “اÙ٠غاربة ÙتØدثÙÙ ÙغتÙÙØ Ø¥Ù Ø§ اÙØ¯Ø§Ø±Ø¬Ø©Ø Ù Ø¹ اÙعÙ٠أÙÙا ÙÙست عربÙØ©Ø Ø£Ù Ø§ÙÙغة اÙأ٠ازÙغÙØ©Ø Ø¨Ø§ÙتاÙÙ Ùا ÙÙ Ù٠تصÙÙÙ Ù Ù ÙتØدث باÙدارجة عÙ٠أÙ٠عرب٠أ٠ÙتØدث اÙÙغة اÙعربÙØ©Ø Ùد تجد عدة أشخاص ÙتØدثÙ٠اÙØ¯Ø§Ø±Ø¬Ø©Ø ÙÙÙÙ٠أ٠ازÙغ أصÙا”.</p>

<p>Ùذ٠اÙÙضعÙØ© تؤثر عÙÙ Ùتائج ع٠ÙÙØ© اÙØ¥ØØµØ§Ø¡Ø ÙÙ٠اÙ٠تØØ¯Ø«Ø ÙÙÙ ÙÙد٠ÙÙا ٠عطÙات ٠ضبÙطة ØÙÙ ØÙÙÙØ© اÙأ٠ازÙغÙØ© باÙÙ ØºØ±Ø¨Ø ÙÙ Ù ÙتØدثÙ٠بÙØ§Ø ÙباÙتاÙ٠ستÙÙ٠اÙÙتائج Ù Ø´ÙÙØ©.</p>

<p>جاÙب آخر Ùشدد عÙÙ٠رشÙد Ø¢Ùت ٠بارÙØ Ø§ÙÙاشط اÙأ٠ازÙغÙØ Ùعض٠ÙÙئة شباب تا٠سÙا اÙأ٠ازÙغÙØ Ù ØªØ¹Ù٠بتÙÙÙ٠اÙباØØ«ÙÙ ÙاÙ٠راÙبÙÙ.</p>

<p>رشÙد Ø¢Ùت ٠بارÙØ ÙÙÙÙ Ù٠تصرÙØ: “ÙÙ Ù Ùاط٠ÙتÙاص٠بÙغت٠اÙØ£Ù . ÙØ°ÙÙØ Ø¹Ù٠اÙÙ ÙدÙبÙØ© اÙسا٠ÙØ© ÙÙتخطÙØ· تÙÙÙÙ Ù Ù Ùخاطب٠بÙغت٠ÙÙÙس ٠طاÙبت٠بأ٠ÙغÙر Ùغة اÙØ®Ø·Ø§Ø¨Ø Ø®Ø§ØµØ© Ùأ٠اÙأ٠ازÙغÙØ© Ùغة رس٠ÙØ©. ٠ع اÙعÙ٠أ٠ÙÙا٠صÙدÙÙا خصصت٠اÙØÙÙÙ Ø© Ùغرض إعداد Ù ÙظÙ٠اÙاستÙبا٠اÙÙاطÙÙ٠باÙأ٠ازÙغÙØ© Ù٠اÙإدارات اÙع٠ÙÙ ÙØ©”.</p>

<p>Ùذا اÙإشÙا٠عاÙÙ Ù Ù٠رشÙد Ø¢Ùت ٠بارÙØ ØÙÙ Ùرض عÙÙ٠اÙتØدث باÙÙسا٠اÙدارج ٠٠طر٠اÙÙ ÙÙÙÙ٠باÙاØØµØ§Ø¡Ø Ø¨Ø§Ø¹ØªØ¨Ø§Ø± أ٠اÙباØثة اÙÙ ÙÙÙØ© باÙع٠ÙÙØ© Ùا تتÙ٠اÙأ٠ازÙغÙØ©.</p>

<p>ÙØ°Ø§Ø Øسب Ø¢Ùت ٠بارÙØ Ù Ø®Ø§ÙÙ ÙØÙÙ٠اÙÙ ÙاطÙØ©Ø ÙباÙتاÙ٠٠٠اÙ٠ؤÙد أ٠اÙاتجا٠سÙÙÙÙ ÙØ٠إعÙا٠Ùتائج Ù Ø´ÙÙØ© ÙÙ٠ا Ùخص عدد اÙÙاطÙÙ٠باÙأ٠ازÙغÙØ© Ù٠اÙ٠غرب.</p>

<p>ÙÙطة أخر٠ÙØ´Ùر Ø¥ÙÙÙا اÙÙاشط اÙأ٠ازÙغ٠عاد٠أداسÙÙ.</p>

<p>ÙÙÙ٠عادÙ: “ÙÙا٠أدÙØ© تÙØ¶Ø Ø¨Ø´Ù٠جÙÙ ÙÙØØ© اÙأدÙÙÙÙجÙا ÙاÙعرÙبة Ùد٠اÙÙ ÙدÙبÙØ© اÙسا٠ÙØ© ÙÙتخطÙØ·Ø ØÙÙ Ùا٠اÙÙ ÙدÙب اÙسا٠٠أØ٠د ÙØÙÙÙ ÙØ Ø¥Ù Ø§Ùأ٠ازÙغÙØ© Ùا تتجاÙز Ù Ùاط٠٠Øددة ٠٠اÙÙ ØºØ±Ø¨Ø ÙÙÙا ÙÙصد اÙبÙاد٠ÙاÙÙرÙØ Ø¹Ù٠ا أ٠٠عظ٠سÙا٠اÙÙر٠بسÙس ÙاÙأطÙس ÙاÙجÙÙب اÙشرÙÙ ÙاÙرÙÙØ Ùاجرت Ø¥Ù٠اÙ٠د٠اÙÙبر٠ب٠ا ÙÙÙا اÙدار اÙبÙضاء اÙت٠تÙØ·ÙÙا Ùسبة ÙبÙرة ٠٠أبÙاء سÙس Ø¥Ù٠جاÙب ٠د٠أخرٔ.</p>

<p>Ùشدد عاد٠أÙضا عÙ٠اÙØØ« عÙ٠ضرÙرة تعبئة اÙاست٠ارة اÙÙ Ø·ÙÙØ© اÙت٠تتض٠٠سؤا٠اÙÙØºØ§ØªØ Øت٠تÙÙ٠اÙÙتائج اÙ٠تعÙÙØ© باÙÙغة اÙأ٠ازÙغÙØ© ÙÙاطÙÙÙا Ù٠ستع٠ÙÙÙØ§Ø ØµØÙØØ© ÙÙ ÙضÙعÙØ©.</p>

يشبهون الكرد ويعيشون في عام 2974..كل ما تريد معرفته عن الأمازيغ

<p><strong> اÙش٠س ÙÙÙز</strong></p>

<p>Ùت٠Ùز اÙشر٠اÙØ£Ùسط بتعدد اÙشعÙب ÙاÙÙÙÙ Ùات داخ٠اÙعدÙد ٠٠اÙدÙÙØ ÙاÙبÙظر Ø¥Ù٠اÙÙ ÙØ·ÙØ© Ùجد Ø£ÙÙا تض٠ÙÙÙ Ùات ٠ث٠اÙÙÙÙ ÙØ© اÙÙردÙØ© ÙاÙأ٠ازÙغÙØ© بجاÙب اÙعرب ÙاÙÙرس ÙاÙترÙ.</p>

<p>ÙتØدث Ø®Ùا٠Ùذ٠اÙسطÙر ع٠اÙأ٠ازÙغ أ٠اÙشعب اÙأ٠ازÙغÙØ ÙسÙØاÙ٠اÙإجابة عÙ٠عدة تساؤÙات Ù Ø«Ù Ù Ù Ù٠اÙأ٠ازÙØºØ ÙØ£ÙÙ ÙعÙØ´ÙÙ Ù٠اÙ٠عاداتÙÙ ÙتÙاÙÙدÙ٠اÙت٠ÙختÙÙÙ٠بÙا عÙÙا.</p>

<p><strong>Ù Ù Ù٠اÙأ٠ازÙغ Ø</strong></p>

<p>Ù٠٠ج٠Ùعة إثÙÙØ© ÙتØدثÙ٠اÙÙغة اÙأ٠ازÙغÙØ© اÙت٠تÙت٠٠إÙ٠عائÙØ© اÙÙغة اÙØ£ÙرÙسÙÙÙØ©Ø ÙÙسب اÙأ٠ازÙغ أصÙÙ٠إÙ٠٠ازÙغ ب٠ÙÙعا٠ب٠Øا٠(شا٠)Ø Ø§Ø¨Ù Ø§ÙÙب٠ÙÙØ Ø¹ÙÙ٠اÙسÙا٠.</p>

<p>ÙعÙØ´ اÙأ٠ازÙغ Ù٠اÙÙ ÙØ·ÙØ© اÙجغراÙÙØ© اÙ٠٠تدة Ù Ù ÙاØØ© سÙÙØ© Ø¨Ù ØµØ±Ø Ø¥Ù٠جزر اÙÙÙارÙØ Ù٠٠ساØ٠اÙبØر اÙأبÙض اÙ٠تÙسط ش٠اÙا٠إÙ٠أع٠ا٠اÙصØراء اÙÙبر٠Ù٠اÙÙÙجر Ù٠اÙ٠جÙÙباÙ.</p>

<p>اÙÙسبة اÙØ£Ùبر تعÙØ´ ÙÙ (اÙÙ ØºØ±Ø¨Ø Ø§ÙØ¬Ø²Ø§Ø¦Ø±Ø ÙÙبÙا)Ø ÙبÙسبة Ø£ÙÙ Ù٠دÙÙ (تÙÙØ³Ø Ù ØµØ±Ø Ù ÙرÙتاÙÙØ§Ø Ù Ø§ÙÙØ Ø§ÙÙÙجر)Ø ÙغاÙبÙتÙ٠٠٠اÙ٠سÙÙ Ù٠اÙسÙÙØ©.</p>

<p><strong>تس٠ÙØ© اÙأ٠ازÙغ!</strong><br />

عر٠اÙأ٠ازÙغ ÙدÙ٠ا٠Ù٠اÙÙغات اÙØ£ÙربÙØ© باس٠٠Ùر٠(mauri) ÙÙÙ ÙÙÙ Ø© Ù ØرÙØ© ع٠٠غربÙ.</p>

<p>ÙÙا٠اÙعرب غاÙبا٠ÙØ·ÙÙÙ٠عÙÙÙ٠اس٠اÙبربر أ٠أÙ٠اÙÙ ØºØ±Ø¨Ø ÙاÙبربر ÙÙÙ Ø© عربÙØ© Ùا عÙاÙØ© ÙÙا باÙÙÙÙ Ø© اÙÙاتÙÙÙØ© باربار (Barbare).</p>

<p>ÙÙÙ ÙÙÙ Ø© استع٠ÙÙا اÙÙاتÙÙÙÙÙ ÙÙص٠Ù٠اÙشعÙب غÙر اÙÙاتÙÙÙØ©Ø Ø¨Ù Ø§ ÙÙÙا اÙجر٠ا٠ÙغÙرÙÙ Ø Ø§Ø¹ØªÙادا٠٠ÙÙ٠بتÙÙ٠اÙØضارة اÙÙÙÙاÙÙØ© ÙاÙرÙ٠اÙÙØ© عÙÙ Ù٠اÙØضارات.</p>

<p><img class="alignnone wp-image-10498" src="https://alshamsnews.com/wp-content/uploads/2024/09/9.jpeg" alt="" width="968" height="636" /></p>

<p>٠ع ÙصÙ٠اÙإسÙا٠إÙ٠ش٠ا٠إÙرÙÙÙØ§Ø Ø§Ø³ØªØ¹Ø±Ø¨ جزء ٠٠اÙأ٠ازÙغ بتبÙÙÙÙ٠اÙÙغة اÙعربÙØ© Ùغة اÙدÙ٠اÙجدÙØ¯Ø ÙبÙ٠جزء آخر Ù ØتÙظا٠بÙغت٠اÙأ٠ازÙغÙØ©.</p>

<p>ÙÙ٠غÙاب Ø¥ØصائÙات رس٠ÙØ© ØÙ٠أعداد اÙأ٠ازÙغ اÙÙÙÙ Ø Ø£ØµØ¯Ø±Øª ÙجÙØ© اÙتÙسÙÙ ÙÙشعÙب اÙأصÙÙØ© Ù٠أÙرÙÙÙا تÙدÙرات Ù٠تÙرÙر خاص.</p>

<p>ÙØ£Ùاد اÙتÙرÙر &#8220;Ùد Ùص٠عدد اÙأ٠ازÙغ Ù٠ش٠ا٠أÙرÙÙÙا Ø¥Ù٠أÙثر Ù Ù 30 Ù ÙÙÙÙ ÙØ³Ù Ø©Ø ÙÙÙ Ø«ÙÙÙ Ùسبة ÙبÙرة ٠٠سÙا٠اÙجزائر ÙاÙ٠غرب ÙتÙÙس&#8221;.</p>

<p><strong>رأس اÙسÙØ© اÙأ٠ازÙغÙØ©!</strong><br />

ÙØتÙ٠اÙعدÙد ٠٠اÙأ٠ازÙغ Ùبعض اÙÙبائ٠اÙ٠عربة برأس اÙسÙØ© اÙأ٠ازÙغÙØ©Ø Ø§Ùت٠تÙاÙÙ ÙÙÙ 12 ÙÙاÙر/ÙاÙÙ٠اÙثاÙ٠٠٠اÙسÙØ© اÙÙ ÙÙادÙØ©.</p>

<p>ÙÙاÙÙ 2024 Ù٠اÙتÙÙÙ٠اÙÙ ÙÙاد٠اÙØاÙ٠عا٠2974 Ù٠اÙتÙÙÙ٠اÙأ٠ازÙغÙØ ØÙØ« Ùبدأ تÙÙÙ٠اÙأ٠ازÙغ اÙÙدÙÙ Ù Ù 930 Ùب٠اÙÙ ÙÙØ§Ø¯Ø ÙÙÙ Ù Ùاسبة اÙتصار اÙÙ ÙÙ Ø´ÙØ´Ù٠عÙ٠اÙÙراعÙØ©Ø ÙÙعتبرÙÙ Ùذا اÙاÙتصار بداÙØ© تارÙØ®ÙÙ &#8221;.</p>

<p>ÙعتÙد بعض اÙعا٠ة ٠٠اÙأ٠ازÙغ أ٠اÙسÙØ© اÙأ٠ازÙغÙØ© تبتدئ بعد ت٠Ù٠زعÙÙ ÙÙ Ø´ÙØ´ÙÙ Ù Ù Ùز٠جÙÙØ´ اÙÙرعÙ٠اÙذ٠أراد Ø£Ù ÙØت٠بÙدÙÙ .</p>

<p>ÙØسب اÙأسطÙرة Ùإ٠اÙ٠عرÙØ© Ùد ت٠ÙÙت باÙجزائر ب٠دÙÙØ© تÙ٠ساÙ.</p>

<p>أ٠ا ٠٠اÙÙاØÙØ© اÙتارÙØ®ÙØ© Ùإ٠اÙ٠ؤرخÙÙ ÙعتÙدÙ٠بأ٠شÙØ´Ù٠اÙذ٠أسس اÙأسرة اÙ٠صرÙØ© اÙثاÙÙØ© ÙاÙعشرÙÙ ÙÙ Ùص٠إÙ٠اÙØÙ٠ع٠طرÙ٠اÙØرب.</p>

<p>ب٠٠٠خÙا٠ترÙÙت٠ÙÙ Ù Ùاصب اÙدÙÙØ© اÙ٠صرÙØ© اÙÙرعÙÙÙØ©Ø Ø°ÙÙ Ùأ٠اÙ٠صرÙÙ٠اÙÙد٠اء Ùد اعت٠دÙا عÙ٠اÙأ٠ازÙغ بشÙÙ ÙبÙر Ù٠جÙØ´ دÙÙتÙÙ Ø Ø®Ø§ØµØ© Ù ÙØ° عÙد اÙأسرة اÙعشرÙÙ.</p>

<p>ÙÙعÙد أص٠شÙØ´Ù٠إÙÙ ÙبÙÙØ© اÙÙ Ø´ÙØ´Ø ÙÙذ٠اÙÙبÙÙØ© Ùد تÙÙÙ Ù Ù ÙÙبÙا اÙØاÙÙØ©Ø ÙÙÙ ÙÙ Ù ÙاØظة بعض اÙتشاب٠اÙØ«ÙاÙ٠بÙ٠أ٠ازÙغ اÙجزائر ÙاÙÙ Ø´ÙØ´.</p>

<p>ÙÙ٠اÙ٠غرب ÙبÙÙØ© تØ٠٠إس٠ت٠شÙØ´Ø ÙبÙÙØ© Ù٠اÙØ£Ø®Ø±Ù Ù Ø¹Ø±Ø¨Ø©Ø Ø¨Ø·Ù Ù Ù Ø¨Ø·Ù٠اÙÙبÙÙØ© اÙأ٠أÙØ±Ø¨Ø©Ø Ùد تÙÙÙ ÙÙ ÙÙس ÙبÙÙØ© اÙÙ Ø´ÙØ´.</p>

<p>ÙعتÙد اÙ٠ؤرخÙ٠أ٠اÙتÙسÙر اÙأ٠ازÙغ٠اÙعا٠٠ÙÙس تارÙØ®Ùا٠عÙÙ ÙاÙ.</p>

<p>Ùبعض اÙباØØ«ÙÙ ÙعتÙدÙ٠أ٠اÙتÙÙÙ٠اÙأ٠ازÙغ٠Ùد ÙعÙد Ø¥Ù٠آÙا٠اÙسÙÙÙØ Øت٠إÙÙ Ùد ÙÙÙ٠أÙد٠٠٠اÙتÙÙÙ٠اÙÙرعÙÙÙ.</p>

<p><strong>Ùصة سÙ٠اÙ٠عزة</strong><br />

Øسب اÙ٠عتÙدات اÙÙ ÙØ«ÙÙÙجÙØ© اÙأ٠ازÙغÙØ© استÙاÙت عÙزة بÙÙ٠اÙطبÙØ¹Ø©Ø Ùاغترت بÙÙسÙا Ùخرجت تتراÙص ÙتتشÙÙØ ÙÙ Ø´Ùر ÙÙاÙر/ÙاÙÙ٠اÙثاÙÙØ Ø§Ùذ٠اÙتÙÙ ÙØ°Ùب ÙØ°Ùبت ٠ع٠ثÙÙج٠ÙعÙاصÙÙ ÙبردÙ.</p>

<p>ÙعÙضا٠ع٠أ٠تشÙر اÙس٠اء ÙاÙت تتØدÙ٠اÙطبÙØ¹Ø©Ø Ùغضب Ø´Ùر ÙÙاÙر/ÙاÙÙ٠اÙثاÙÙØ ÙØ·Ùب Ù Ù Ø´Ùر ÙÙرار (ÙبراÙر/شباط)Ø Ø£Ù ÙÙرض٠ÙÙ٠اÙØ Øت٠ÙعاÙب اÙ٠عزة عÙ٠جØÙدÙا ÙجرأتÙا.</p>

<p>ÙÙا٠بعدÙا Ø´Ùر ÙÙاÙر بتÙدÙد اÙعÙزة ÙائÙاÙ: &#8220;ÙسÙÙÙ ÙÙار ٠٠عÙد ÙÙرار ÙÙØ®ÙÙ ÙرÙÙÙ ÙÙعب٠بÙ٠اÙصغار Ù٠ساØØ© اÙدÙار&#8221;.</p>

<p>ÙÙا٠ÙÙاÙر بإثارة عÙاصÙÙ ÙزÙابع٠ÙØ«ÙÙج٠ÙÙÙ 31Ø Ø¥Ù٠أ٠ÙÙÙت اÙعÙزة ب٠٠صرعÙØ§Ø ÙÙ Ù ÙÙا جاء اÙتÙاÙص بÙ٠عدد Ø£Ùا٠ÙÙاÙر/ÙاÙÙ٠اÙثاÙÙ (31) ÙØ£Ùا٠ÙبراÙر/شباط (28).</p>

<p>ÙØ¥ÙÙ ÙÙÙ Ùا Ùذا ÙستØضر بعض اÙأ٠ازÙغ ÙÙ٠سÙ٠اÙÙ Ø¹Ø²Ø©Ø ÙÙعتبرÙÙ ÙÙÙ Ùا ÙÙÙ ØÙطة ÙØØ°Ø±Ø ÙÙÙض٠عد٠اÙخرÙج ÙÙرع٠12 ÙÙ٠ا٠٠خاÙØ© عاصÙØ© شدÙدة.</p>

<p><strong>Ø£Ùد٠شعÙب اÙأرض</strong></p>

<p>ÙبØسب عض٠اتØاد اÙ٠ؤرخÙ٠اÙØ¹Ø±Ø¨Ø Ù Ø٠د رÙعت اÙØ¥Ù Ø§Ù Ø Ø¥Ù &#8220;اÙأ٠ازÙغ ٠٠أÙد٠اÙشعÙب اÙ٠تÙاجدة عÙÙ Ùج٠اÙÙرة اÙأرضÙØ©&#8221;.</p>

<p>ÙÙضÙÙ &#8220;اÙأ٠ازÙغ ب٠عÙ٠اÙأشراÙØ Ø§ÙØ£ØØ±Ø§Ø±Ø Ø§ÙÙبÙاء Ù٠أÙد٠٠٠سÙ٠ش٠ا٠أÙرÙÙÙØ§Ø Ùا ÙستطÙع Ø£Ù Ùجز٠أ٠اÙأ٠ازÙغ Ù٠أص٠ش٠ا٠أÙرÙÙÙØ§Ø ÙÙ٠اÙ٠ؤÙد Ø£ÙÙ٠٠٠أÙائ٠اÙسÙا٠اÙØ°Ù٠استÙØ·ÙÙا Ùذا اÙØ¥ÙÙÙÙ &#8221;.</p>

<p>Ùأشار Ø¥Ù٠إ٠&#8220;اÙاستع٠ار اÙÙرÙس٠تØدÙØ¯Ø§Ø Ø£Ø³Ø³ ÙÙاعدة &#8216;Ùر٠تسد&#8217;Ø ÙØاÙ٠أ٠ÙØ®Ù٠ازدÙاجÙØ© Ù٠ش٠ا٠أÙرÙÙÙØ§Ø Ù Ø§ بÙ٠اÙ٠سÙ٠اÙعربÙØ ÙاÙ٠سÙ٠اÙأ٠ازÙغÙØ ÙÙÙ٠اÙأ٠ازÙغ اÙØازÙا ÙÙÙØدة اÙÙØ·ÙÙØ© ضد اÙاستع٠ار اÙÙرÙسÙ&#8221;.</p>

<p>Ùأضا٠&#8220;Ùبعد خرÙج اÙاستع٠ار اÙÙرÙس٠بدأت اÙØ£Ùظ٠ة اÙÙØ·ÙÙØ© Ù٠ش٠ا٠أÙرÙÙÙا تÙرض اÙعرÙبة عÙ٠اÙأ٠ازÙØºØ ÙÙا تعتر٠بÙÙÙتÙÙ &#8221;.</p>

<p>ÙÙ Ùجة اÙاستÙÙا٠اÙت٠اجتاØت ش٠ا٠أÙرÙÙÙا بØÙÙ٠اÙخ٠سÙÙÙات تراÙÙت ٠ع صعÙد ÙÙÙÙÙ ÙØ© اÙعربÙØ©Ø Ù Ø§ اÙعÙس سÙبا عÙ٠اÙسÙا٠اÙأ٠ازÙغ.</p>

<p><strong>اÙأ٠ازÙغ ÙاÙÙرد </strong></p>

<p>ÙØ°Ùر تÙرÙر Ù٠عÙد ÙاشÙØ·Ù ÙسÙاسات اÙشر٠اÙأدÙÙ: &#8220;عاÙت اÙØ«ÙاÙØ© اÙأ٠ازÙغÙØ© ٠٠اÙتضÙÙÙ ÙاÙØ¥ÙÙØ§Ø±Ø ÙÙ ØاÙÙات اÙد٠ج باÙ٠ج٠Ùع اÙÙÙ٠٠اÙعرب٠اÙ٠تشÙÙØ Ù Ø§ ÙÙاز٠اÙتجربة اÙÙردÙØ© Ù٠اÙ٠شرÙ&#8221;.</p>

<p>ÙÙÙÙ٠رئÙس ÙجÙØ© اÙتÙسÙÙ ÙÙشعÙب اÙأصÙÙØ© Ù٠أÙرÙÙÙØ§Ø Ù Ø٠د ØÙداÙÙ : &#8220;ØاÙ٠اÙرÙ٠ا٠رÙÙ ÙØ© اÙشعب اÙأ٠ازÙغÙØ ÙØاÙ٠اÙÙرÙسÙÙÙ ÙرÙسة اÙشعب اÙأ٠ازÙغÙØ ÙØ°ÙÙ ØاÙ٠اÙÙÙÙ ÙÙ٠اÙعرب تعرÙب اÙشعب اÙأ٠ازÙغ٠أÙدÙÙÙÙجÙØ§Ø ÙÙÙ٠بÙÙ Ù٠شعبا استÙعابÙØ§Ø ÙستÙعب Ù٠اÙØ«ÙاÙات دÙ٠أ٠ÙÙرط ÙÙ ÙÙÙت٠اÙأصÙÙØ©&#8221;.</p>

<p> ;</p>

<p> ;</p>

<p> ;</p>

مراهق بدرجة إرهابي..كيف استطاع داعش إختراق شباب أوروبا ؟

<p>ÙÙاÙات _ اÙش٠س ÙÙÙز</p>

<p>تØدثت تÙارÙر صØÙÙØ© ع٠٠خاÙÙ Ù٠أÙساط اÙدÙ٠اÙØ£ÙربÙØ© بعد ÙÙÙع ع٠ÙÙات إرÙابÙØ© بأÙثر ٠٠دÙÙØ© ÙÙØ°Ùا ٠راÙÙÙ٠٠٠أصÙ٠أÙرÙبÙØ© ٠ا Ùعزز اÙ٠خاÙ٠٠٠جÙ٠جدÙد ٠٠اÙ٠تطرÙÙ٠اÙÙ Ùت٠ÙÙ ÙتÙظÙ٠داعش Ùسط اÙÙارة اÙعجÙز .<br />

ÙÙاÙت اÙتØÙÙÙات Ùد ÙØ´Ùت بأ٠اÙ٠راÙ٠اÙÙ٠ساÙÙØ Ø§ÙØ°Ù ÙÙت٠عÙÙ Ùد اÙشرطة اÙØ£Ù٠اÙÙØ© ÙÙ Ù ÙÙÙÙØ® Ù٠اÙخا٠س ٠٠سبت٠بر/Ø£ÙÙÙ٠اÙجارÙØ Ùا٠٠ÙÙعا أ٠٠تأثرا بتÙظÙ٠داعش عÙ٠اÙرغ٠٠٠أ٠اÙشاب ÙÙ ÙÙÙ ÙÙعر٠عÙ٠اÙتردد اÙÙØ«Ùر عÙ٠اÙ٠ساجد Ø£Ù Øت٠ÙÙا٠٠بإطÙا٠ÙØÙت٠أ٠ارتداء جÙبابا Ø·ÙÙÙا.<br />

بÙد أ٠طر٠اÙØ®ÙØ· اÙÙØÙØ¯Ø Ø§Ùذ٠رب٠ا Ùا٠سÙÙخبر ع٠سÙÙÙ٠اÙ٠تطر٠اÙذ٠تجÙ٠بÙاÙعة إطÙا٠اÙÙار ÙÙ Ù ÙÙÙÙØ®Ø ÙعÙد ÙÙ Ø·Ùع اÙعا٠اÙ٠اض٠عÙد٠ا عثرت اÙشرطة اÙÙ٠ساÙÙØ© عÙÙ Ù Ùاطع ٠صÙرة عÙÙ Ùعبة Ùا٠بتÙزÙÙÙا عÙÙ ÙاتÙ٠اÙØ°ÙÙ ØÙØ« Ùا٠بÙضع عÙ٠اÙÙاعدة عÙ٠بعض اÙÙ Ùاطع. Ùجاء تØر٠اÙشرطة Ù٠إطار اÙتØÙÙÙ Ù٠شجار Øدث Ù٠٠درستÙ.<br />

٠بØسب Ù ÙÙع دÙÙتش ÙÙÙ٠اÙØ£Ù٠اÙÙØÙاÙت اÙشرطة Ø¥ÙÙا تعتÙد ا٠اÙشاب اÙÙ٠ساÙÙ Ùد بات ٠تطرÙا ع٠طرÙ٠اÙØ¥ÙترÙت بعد Ø°Ù٠بشÙÙر.</p>

<p><span style="color: #ff0000;"><strong>تزاÙد أعداد اÙ٠تطرÙÙ٠اÙ٠راÙÙÙÙ</strong></span><br />

ÙÙÙست Ùذ٠اÙÙاÙعة اÙÙØÙØ¯Ø©Ø Ø¥Ø° Ø£Øص٠باØØ«Ù٠ب٠عÙد ÙاشÙØ·Ù ÙسÙاسة اÙشر٠اÙأدÙÙ Ùرابة 470 ÙضÙØ© ÙاÙÙÙÙØ© ذات صÙØ© بتÙظÙÙ &#8220;اÙدÙÙØ© اÙإسÙا٠ÙØ©&#8221; (داعش) Ø®Ùا٠اÙÙترة ٠ا بÙ٠٠ارس/آذار 2023 Ù٠ارس/آذار 2024.<br />

ÙÙا٠اÙتÙرÙر إ٠٠راÙÙÙ٠أ٠ÙÙصÙÙر ÙاÙÙا ٠تÙرطÙÙ ÙÙ 30 Ù Ù Ùذ٠اÙÙضاÙØ§Ø Ù Ø¶ÙÙا: &#8220;Ùذا اÙرÙÙ Ùد ÙÙÙ٠أعÙ٠بÙØ«Ùر Ùظرا٠Ùأ٠اÙعدÙد ٠٠اÙدÙÙ Ùا تÙشر بÙاÙات ع٠أع٠ار اÙ٠عتÙÙÙÙ&#8221;.<br />

ÙÙØ´Ùت دراسة Ùا٠بÙا بÙتر ÙÙÙ٠اÙØ Ø£Ø³ØªØ§Ø° اÙدراسات اÙØ£Ù ÙÙØ© ÙÙ &#8220;ÙÙÙغز ÙÙÙÙدج&#8221;Ø Ø¹Ù ÙجÙد 27 ÙضÙØ© ØدÙثة ٠رتبطة بتÙظÙÙ Ø¯Ø§Ø¹Ø´Ø ÙÙ٠ا Ø´Ù٠اÙ٠راÙÙÙÙ Ùرابة Ø«Ùث٠٠عد٠اÙاعتÙاÙات Ù٠أÙرÙبا.</p>

<p><a href="https://alshamsnews.com/2024/05/30/اÙØ°Ùاء-اÙاصطÙاعÙ/"><strong>اÙØ°Ùاء اÙاصطÙاع٠Ù٠خد٠ة اÙإرÙاب..ÙÙ٠تÙدد داعش اÙعاÙ٠ب٠تطبÙÙات AiØ</strong></a></p>

<p>ÙØ´Ùد اÙأسبÙع اÙØ£Ù٠٠٠سبت٠بر/ Ø£ÙÙÙ٠اعتÙا٠Ùت٠Ù٠عا٠٠اÙرابع عشر Ù٠أÙرÙغÙا٠بعد أ٠عر٠ÙÙس٠عبر اÙØ¥ÙترÙت بÙÙÙÙ &#8220;إرÙابÙا ٠٠عÙاصر اÙذئاب اÙÙ ÙÙردة&#8221;. Ùبعد Ø°Ù٠جر٠اعتÙا٠صب٠ÙبÙغ ٠٠اÙع٠ر 11 عا٠ا Ù٠سÙÙسرا بعد Ùشر٠رسائ٠٠تطرÙØ© عبر Ù Ùصات اÙتÙاص٠اÙاجت٠اعÙ.<br />

جر٠اعتÙا٠ثÙاثة ٠راÙÙÙ٠بعد ٠خطط ÙØ´Ù ÙجÙ٠عÙÙ ØÙ٠تاÙÙÙر سÙÙÙت Ù٠اÙÙ٠ساجر٠اعتÙا٠ثÙاثة ٠راÙÙÙ٠بعد ٠خطط ÙØ´Ù ÙجÙ٠عÙÙ ØÙ٠تاÙÙÙر سÙÙÙت Ù٠اÙÙ٠سا.</p>

<p><strong><span style="color: #ff0000;">داعش ÙاÙ٠راÙÙÙÙ Ù٠اÙغرب</span></strong><br />

Ùرغ٠دØر٠Ù٠اÙعرا٠ÙسÙرÙا عا٠2017Ø Ø¥Ùا أ٠تÙظÙ٠داعش ٠ازا٠٠ÙجÙدا سÙاء Ù٠بعض اÙدÙ٠اÙØ£ÙرÙÙÙØ© ÙÙ٠أÙغاÙستا٠عبر ٠ا ÙÙعر٠ب٠&#8220;ÙÙاÙØ© خراساÙ&#8221; Ø£Ù &#8220;داعش خراساÙ&#8221; اÙØ°Ù ÙØ±Ø¬Ø Ø®Ø¨Ø±Ø§Ø¡ Ø£Ù٠اÙÙÙا٠اÙ٠سؤÙ٠ع٠اÙاتصاÙات اÙخارجÙØ©.<br />

Ùشار Ø¥Ù٠أÙÙ Ù ÙØ° ÙÙاÙر/ÙاÙÙ٠اÙثاÙ٠اÙ٠اضÙØ Ø´Ø¬Ø¹ تÙظÙÙ &#8220;ÙÙاÙØ© خراساÙ&#8221; أتباع٠عÙ٠ارتÙاب &#8220;Ùج٠ات اÙذئاب اÙÙ ÙÙردة&#8221; Ù٠أÙرÙØ¨Ø§Ø Ø¨Ù Ø§ ÙÙ Ø°Ù٠استÙدا٠اÙÙعاÙÙات اÙÙبÙرة ٠ث٠اÙØ£Øداث اÙرÙاضÙØ© Ù٠بارÙات Ùرة اÙÙد٠ÙاÙØÙÙات اÙÙ ÙسÙÙÙØ©.<br />

ÙÙا٠خبراء Ø¥ÙÙÙ Ùا ÙعتÙدÙ٠أ٠Ùذ٠اÙرسائ٠٠ÙجÙØ© صراØØ© Ø¥Ù٠اÙ٠راÙÙÙÙ Ù٠أÙرÙØ¨Ø§Ø ÙائÙÙ٠إ٠تزاÙد أعداد اÙ٠راÙÙÙÙØ Ø§ÙØ°ÙÙ ÙرتÙبÙÙ ÙØ¬Ù Ø§ØªØ Ø¨Ø§Øª ٠رتبطا ب٠ا ØªØ³Ù Ø Ø¨Ù Ù Ùصات اÙتÙاص٠اÙاجت٠اع٠٠٠اÙÙصÙ٠إÙ٠اÙÙ ØتÙ٠اÙ٠رتبط بداعش.<br />

ÙÙÙÙ٠اÙخبراء إ٠اÙÙج٠ات اÙت٠ÙØ´ÙÙا ٠راÙÙÙ٠غاÙبا ٠ا تÙÙÙ &#8220;٠ستÙØاة&#8221; ٠٠تÙظÙ٠داعش عÙ٠عÙس اÙÙج٠ات اÙت٠تش٠بÙاء عÙ٠أÙا٠ر ٠باشرة ٠٠عÙاصر ٠تÙاجدة Ù٠أÙغاÙستاÙ.<br />

ÙÙأت٠ذÙ٠٠غاÙرا ÙÙسÙÙارÙ٠اÙØ°Ù ÙÙع عا٠2014 عÙد٠ا استÙÙ٠تÙظÙ٠داعش عÙ٠٠ساØات شاسعة Ù٠اÙعرا٠ÙسÙرÙØ§Ø Ø¥Ø° ÙاÙت اÙعÙاصر اÙجدÙدة عÙ٠اتصا٠٠باشرة ٠ع شخصÙات Ù٠اÙشر٠اÙØ£Ùسط تشجعÙ٠عÙ٠شد اÙرØا٠صÙب Ù Ùاط٠سÙطرة داعش.</p>

<p>ÙÙÙ Ø°ÙÙØ Ùا٠ÙÙÙÙÙ ÙÙارÙØ Ø§ÙباØØ« ب٠رÙز صÙÙا٠اÙ٠تخصص Ù٠اÙأبØاث اÙØ£Ù ÙÙØ© ÙÙ Ùر٠ÙÙÙÙÙرÙØ Ø¥Ù Ø§Ùاتجا٠اÙجدÙد بات Ùتس٠بأÙ٠أÙ٠٠رÙزÙØ©.</p>

<p>٠٠جاÙبÙØ Ùا٠بÙتر Ùا٠أÙستاÙÙØ Ø§ÙÙ ØÙ٠اÙذ٠عÙ٠عÙ٠إجراء أبØاث ع٠داعش ÙØ£Ùثر ٠٠عشر سÙÙات ÙاÙØ°Ù Ùع٠٠Ù٠اÙÙÙت اÙراÙÙ ÙÙ &#8220;٠شرÙع Ù ÙاÙØØ© اÙتطرÙ&#8221;Ø Ø¥Ù &#8220;ÙÙا٠خد٠ة إعÙا٠ÙØ© ÙÙÙادة ٠رÙزÙØ© أصدرت Ø£Ùا٠ر بش٠Ùج٠ات Ù٠رÙسÙØ§Ø ÙÙÙ Ù٠اÙÙÙت اÙØاÙ٠أعتÙد Ø£Ù ÙÙا٠شبÙØ© Ø£Ùثر تÙÙعا تع٠٠عÙ٠تجÙÙد ÙؤÙاء اÙشباب&#8221;.<br />

Ùأشار ٠صطÙ٠عÙØ§Ø¯Ø Ø§Ù٠دÙر اÙتÙÙÙØ°Ù ÙØ£ÙرÙÙÙا ÙاÙشر٠اÙØ£Ùسط ÙآسÙا ب٠عÙد اÙØÙار اÙاستراتÙج٠ÙÙ Ùر٠ÙÙدÙØ Ø¥Ù٠أ٠&#8220;Ùذ٠اÙشبÙØ© Ù Ùتشرة ØÙØ« تض٠أطÙاÙا Ù٠دÙائرÙ٠اÙخاصة عÙ٠اÙØ¥ÙترÙت ÙرغبÙÙ Ù٠أ٠ÙÙÙÙÙا ٠ؤثرÙÙ&#8221;. ÙأضاÙ: &#8220;Ùا تزا٠اÙØ¥ÙدÙÙÙÙجÙØ© تÙعب دÙØ±Ø§Ø ØÙØ« Ùا ÙÙ Ù٠استبعاد Ø°ÙÙØ ÙÙÙ Ùشر Ù ØتÙ٠داعش ÙÙ Ù Ùاطع ÙصÙرة ÙبÙغات Ù ØÙÙØ© ÙØ´Ùر Ø¥Ù٠سÙÙÙØ© استÙطاب اÙشباب&#8221;.</p>